数年おきに運賃改定の

時代に戻る可能性も

また、1987年に発足したJRも、国鉄が1980年代に運賃改定を繰り返して競争力を喪失した反省から「当面、運賃水準を維持する」ことを公約としたため、1996年にJR北海道、JR四国、JR九州の三島会社が7%前後の改定を行った以外、2019年のJR北海道まで値上げはなされなかった。

運賃改定が長らく行われなかった背景には各社の経営努力もあるが、1990年代後半から2010年代の「平成不況」と「デフレ経済」による、地価、物価、人件費の下落と超低金利の影響が大きい。

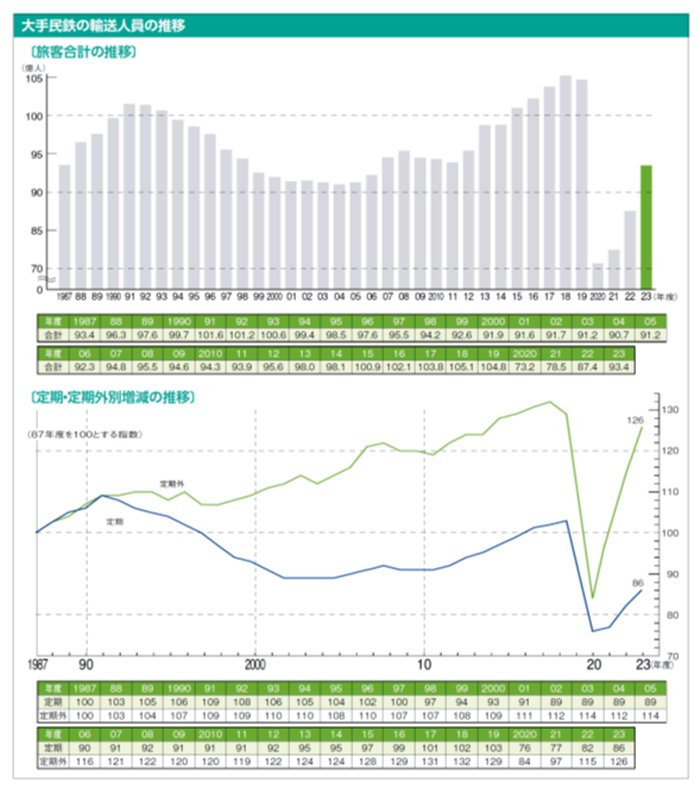

首都圏ではバブル期の地価急騰で住宅は郊外へ拡大していったが、地価の下落、金利の低下で都心回帰が進んだ。大手私鉄16社(2004年以前はさかのぼって営団地下鉄を合算)の輸送人員を見ると、定期人員がバブル期をピークに2000年代初頭まで減少傾向にあったのに対し、定期外は2018年度まで大きく伸び続けた。割引のない定期外利用の増加は鉄道事業者に大きな利益をもたらす。

日本民営鉄道協会「大手民鉄鉄道事業データブック2024 大手民鉄の素顔」より

日本民営鉄道協会「大手民鉄鉄道事業データブック2024 大手民鉄の素顔」より拡大画像表示

一方、物価・人件費の停滞で費用は大きく増えず、超低金利で資金調達コストも大幅に低下した。前述の通り、鉄道の運賃制度は総収入が総括原価を超えることは認められないが、改定後の増収は営業努力とみなされ、値下げをする必要はない。デフレ経済は本来、大きな利益を得ることができないはずの鉄道事業で大きなもうけを生み出す構図を生み出した。

総括原価方式とは、健全なインフレ下の必要な設備投資の結果、増加する総括原価を追いかけて総収入を増やす仕組みであり、長期にわたり運賃改定が行われない事態は想定していない。そうした中、コロナ禍で総収入が減少し、インフレで総括原価は増加する予想外の事態となり、大手私鉄では25年ぶりの運賃改定ラッシュが訪れた。

物価高に苦しむ庶民にとっては迷惑な話だが、長期にわたり運賃が値上げされなかったことが例外だったのだ。今後は鉄道事業で「過大な利益」をあげられない時代が再来し、インフレに連動して数年おきに運賃を値上げするのが珍しくなくなるかもしれない。