Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

JR東日本は12月6日、会社発足以来初となる運賃改定(値上げ)を国土交通省に申請したと発表した。経営が好調な「本州三社」は、消費税率改定などの増収を目的としないものを除き、運賃改定を行ってこなかった。にもかかわらず、最大手のJR東日本が運賃改定に踏み切った事情とは。(鉄道ジャーナリスト 枝久保達也)

JR東日本の運賃改定は

都市部の値上げ

同社は「コロナ禍を経て当社を取り巻く社会環境の変化が加速」する中、多様化するニーズ、安全やサービスの維持向上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化する災害対策やカーボンニュートラルなどに対応する設備投資や修繕を継続的に行うため、2026年3月に平均7.8%の値上げをしたいと説明する。

JRは国鉄運賃を引き継いで発足した。事業環境が厳しいJR九州・JR北海道・JR四国の「三島会社」は1996年にJR初の値上げを実施。その後、経営再建中のJR北海道が2019年、JR四国が2023年5月に再度値上げしたが、JR九州とJR北海道が現在、2025年4月の値上げを申請中だ。

一方、経営が好調な「本州三社」は、消費税率改定などの増収を目的としないものを除き、運賃改定を行ってこなかった。直近でも、JR西日本の長谷川一明社長は「現時点では運賃改定を申請できる状況ではない」と述べており、JR東海も業績からみて値上げは不可能だろう。その中で最大手のJR東日本は運賃改定に踏み切った。

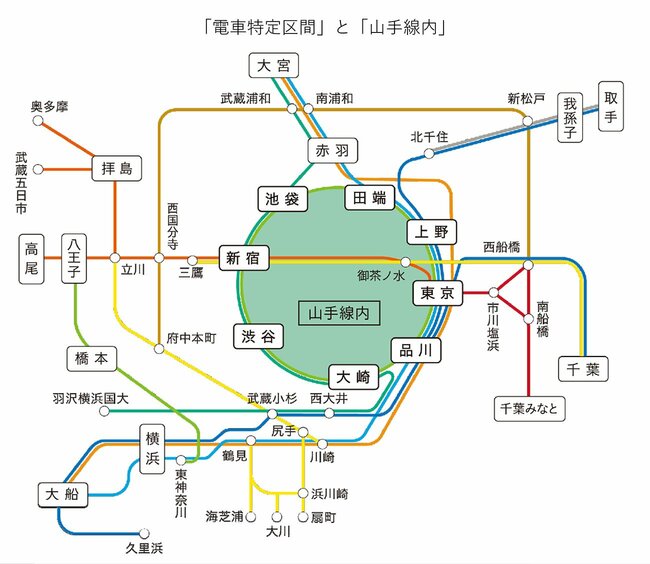

今回の運賃改定を端的に言えば都市部の値上げだ。全路線の改定率は平均7.8%だが、その内実は一様ではない。JR東日本の運賃は現在、「幹線」「地方交通線」「電車特定区間」「山手線内」の四区分があり、都心及び近郊に設定された「電車特定区間」と「山手線内」は、「幹線」より割安、「地方交通線」は「幹線」より割高な運賃となっている。

JR東日本プレスリリースより 拡大画像表示

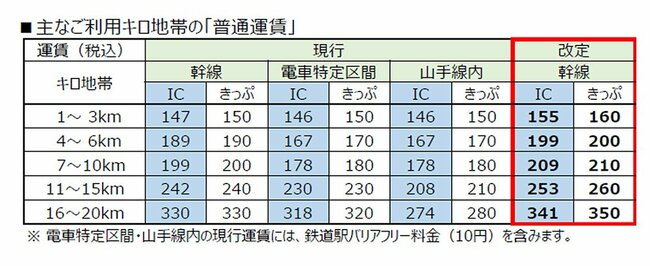

JR東日本プレスリリースより 拡大画像表示

JR東日本プレスリリースより 拡大画像表示

JR東日本プレスリリースより 拡大画像表示

現在、3キロまでの初乗り運賃は四区分とも150円(きっぷ運賃、以下同)だが、4~6キロは「幹線」「地方交通線」が190円、「電車特定区間」「山手線内」は180円、7~10キロは「地方交通線」が210円、「幹線」が200円、「電車特定区間」「山手線内」は180円と差がついてくる。

11キロ以降は計算方法が変わり、11~300キロは1キロあたり「幹線」が16.2円、「電車特定区間」が15.3円、「山手線内」が13.25円となり、最大2割以上の運賃差がつく(「地方交通線」は11~273キロが17.8円)。