写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

コロナ禍による業績悪化などを背景に、鉄道各社で運賃改定が相次いでいる。25年ぶりの運賃値上げラッシュはなぜ起きたのか。運賃制度の仕組みや現行制度の問題点とともに解説する。(鉄道ジャーナリスト 枝久保達也)

鉄道運賃制度で採用される

「総括原価方式」とは

コロナ禍後の旅客収入減少に対応した運賃改定、すなわち運賃値上げが続いている。2023年は東急電鉄、近畿日本鉄道、JR四国、南海電鉄、京急電鉄、京王電鉄が、そして、2024年は名古屋鉄道が改定を実施した。さらに、2025年は4月1日にJR九州、JR北海道が改定、10月1日に京阪電鉄が改定を予定している。

また、2026年春の改定に向けてJR東日本、西武鉄道、首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)が国土交通省に申請中。東武鉄道と小田急電鉄は経営計画で将来的な改定の検討を表明しており、運賃改定の波はしばらく続きそうだ。

高い公共性を有する鉄道は、良質で安定したサービスを安定的、継続的に提供する必要がある。一方で、鉄道は独占性が高く市場メカニズムが機能しにくいため、事業者が不当に高額な運賃を設定することを防ぐ必要がある。こうした理由から運賃改定は国土交通省の許認可事項となっている。

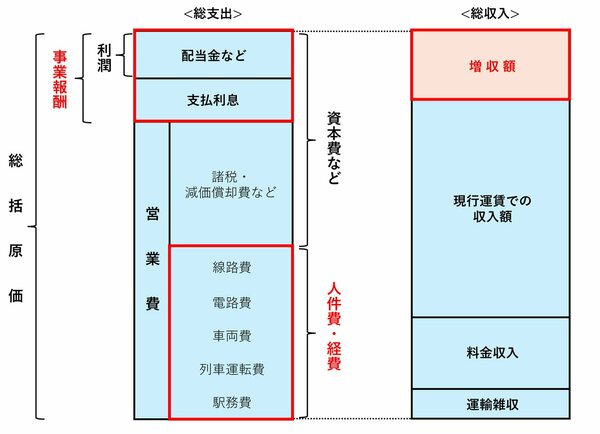

鉄道の運賃制度は「総括原価方式」を採用している。これは電力、ガス、水道などの公共性の高いインフラ業に適用される制度で、運賃と各種料金からなる「総収入」を、人件費・経費などの営業費と、配当金や支払利息などの適正な事業報酬を加えた「総括原価」の範囲内で設定する。つまり、事業者はサービスを提供するための原価を確実に確保できるが、それ以上の利益を得ることはできない仕組みだ。