写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

中小企業336万社のほとんどが同族経営

2025年3月31日、経済産業省による「ファミリービジネスのガバナンスの在り方に関する研究会」(座長=柳川範之東京大学大学院教授。以下、研究会)の第1回が開催された。研究会は全4回が予定されており、今後、ファミリービジネスのガバナンスの在り方について、さまざまな議論が展開されることが期待される(筆者も委員として参加している)。

本連載では、昨今注目を集めるファミリービジネスにおける「ファミリーガバナンス」について、ファミリービジネスの特徴や上場・非上場の違い、信託を活用したファミリーガバナンス実装事例など、幅広い観点から全8回で論じる。

ファミリービジネスは、一般的には「同族企業」「オーナー企業」と表現されることもある。しかし、学術的にはその構成要素を「ファミリー(一族)」「オーナーシップ(所有)」「ビジネス(経営)」の3要素の複合体として捉え、「スリーサークルモデル」と説明することが多い。一般企業とは異なり、三つの要素の利害調整が必要な複雑な組織とされている。

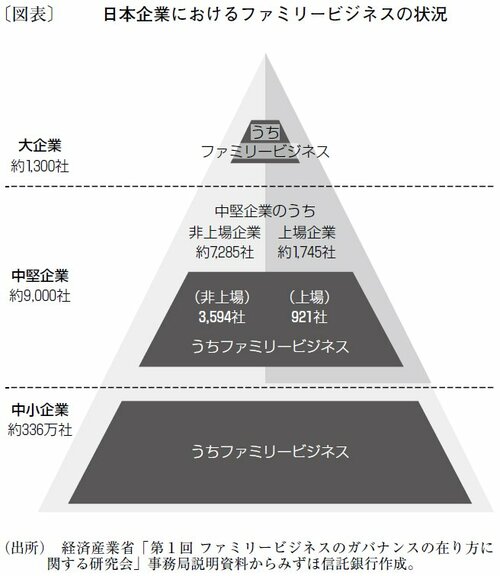

日本は長寿企業大国といわれ、企業規模や上場しているか否かを問わず、素晴らしいファミリービジネスが数多く存在する。図表のように、中小企業では約336万社のほとんど、また中堅企業では約9,000社のおおむね半数程度は、ファミリービジネスであるとされている。ファミリービジネスは大企業にもあり、まさに日本経済を支える中心的な役割を果たしている企業体である。

ファミリービジネスは、強いリーダーシップや迅速な意思決定、長期志向といった点が一般企業にはない強みとして挙げられる。一方で、不透明なガバナンスや「お家騒動」、親族内後継者の経営能力不足といった文脈で取り上げられることもあり、そういった負の側面を防止するための取り組みが課題とされている。