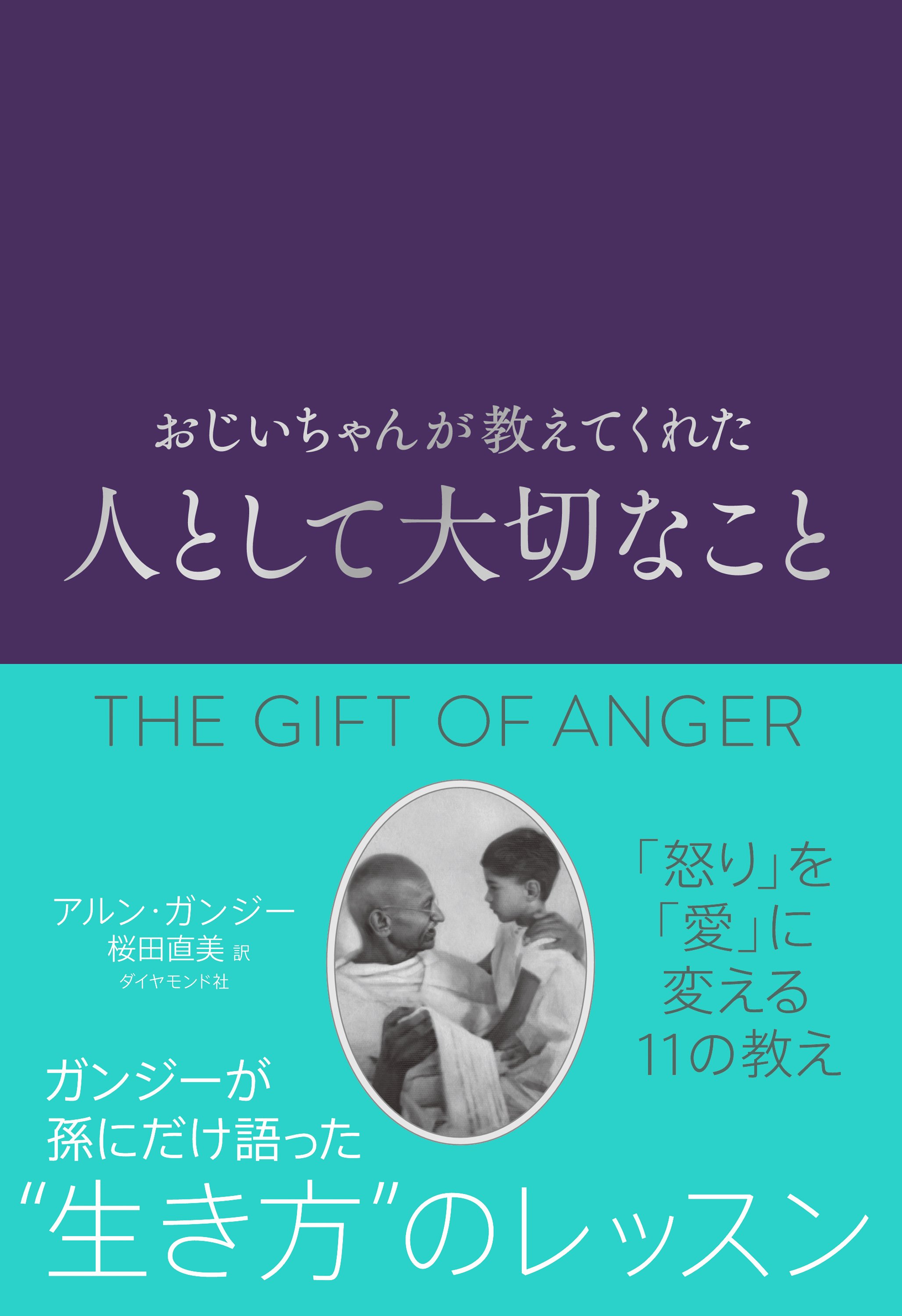

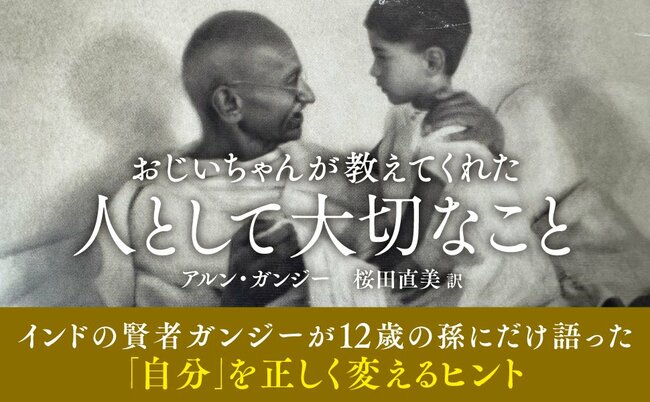

『おじいちゃんが教えてくれた 人として大切なこと』という本が、今注目を集めている。手の付けられない乱暴な子に育った著者が、思春期におじいちゃんに教わった「人生の教訓」をつづった一冊だ。実は、この「おじいちゃん」とは、かの有名なガンジーのことなのだ。12歳だった孫の人生を変えたガンジーの教えとは何か。今回は、本書より「人を変えるために必要なこと」について触れた一節を紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

人間は「ポジティブな刺激」に反応する

人間は、ネガティブな批判ではなく、ポジティブな刺激のほうに反応するようになっている。

同僚や家族や友達に、「失望した」「あなたはダメだ」と伝えるのは、かえって逆効果だ。

人は批判されると意固地になり、攻撃的になる。本当に変わることができるのは、自分で尊敬できるお手本を見つけ、その人のようになりたいと思ったときだけだ。

バプジ(インドで「祖父」を意味する言葉。ここではガンジーを指す)の心の広さと優しさも、バプジの言葉と同じくらい、インドの変化に大きく貢献した。ポジティブな精神は、自分や周りの人に与えられる最高の贈り物の一つだ。

心理学の研究でも、愛、感謝、心の広さといったポジティブな感情を表現すると、自分の幸福度が大きく上昇するだけでなく、血圧が下がったり、ストレスが減ったり、快眠になったりと、健康面の具体的な効果もあるということがわかっている。

「怒り」よりも「愛」が人を動かす

バプジの非暴力主義は、インドの人々にとって希望の光だった。あの光があったからこそ、絶望的な状況であっても前を向いて進んで行くことができたのだ。

洞察力のある歴史家の多くは、ガンジーの強みはむしろ交渉術にあると認めている。バプジの大きな武器は、反対者の気持ちにより添い、理解できる能力だった。イギリス政府と交渉するときも、つねに冷静で、相手に対する敬意を忘れなかった。

しかし、交渉だけではらちが明かないと悟ると、やがて違う方法を模索するようになる。たとえば、「塩の行進」がその一例だ。

当時、自由と独立を求めるインド人は、みな怒りを爆発させていた。インドの各地で暴力事件が頻発していた。バプジはそんな状況のなかで、前向きに不満を訴え、世界をよりよい場所に変える方法を、身をもって示したのだ。

非暴力のアプローチは、人々のよい部分を引き出し、希望を与えることができる。怒りや憎しみは影を潜める。

私の祖父は、いつも穏やかで優しい笑顔を浮かべていた。人々はそんなバプジの姿を見て、絶望の中でもがくよりも、平和的な道を探したほうがいいということに気づくのだ。

(本記事は、『おじいちゃんが教えてくれた 人として大切なこと』(アルン・ガンジー著、桜田直美訳)の一部を抜粋・編集したものです)