「プロと同じ土俵では勝てない」だからこそ個人にしかできない投資法がある

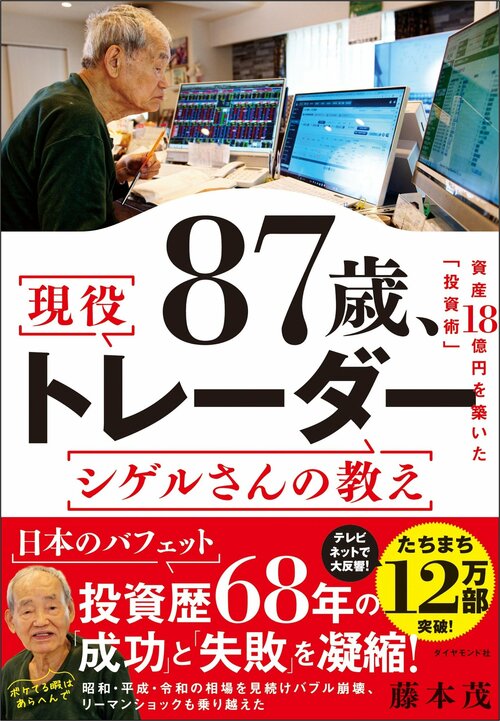

テレビ・ネットで「日本のウォーレン・バフェット」と話題! 1936年(昭和11年)、兵庫県の貧しい農家に4人兄弟の末っ子として生まれた。高校を出してもらってから、ペットショップに就職。そこでお客だった証券会社の役員と株の話をするようになったことがきっかけで、19歳のとき、4つの銘柄を買ったのが株式投資の始まりだった。バブル崩壊では10億円あった資産が2億円にまで激減。しかしあれから70年、89歳になった今、資産は21億円以上に増え、月6億円を売買しながら、デイトレーダーとして日々相場に挑んでいる。隠しごとなしに日常生活から投資法まで全部書いた話題の書『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものをお送りする。

写真:川瀬典子

写真:川瀬典子

個人投資家には「自由」がある

機関投資家とは、裏を返せば、個人投資家には「機関投資家にはできないことができる」という強みがあるということです。

たとえば、「今は割安だけど、2~3年かけて花開きそうな企業」には、機関投資家はなかなか資金を投じられません。ところが個人投資家であれば、誰の許可もなく、自由にそういった銘柄を仕込んでおくことができます。

つまり、機関投資家が動けないエリア――中小型株や成長初期の企業こそ、個人投資家の活躍の舞台なのです。

板を読む力こそ最大の武器

私が日々意識しているのは、「板を読む力」です。特に中小型株においては、出来高の動きや買い板・売り板の変化を見ていれば、異変の兆候をつかめることが少なくありません。

「なんだか今日は出来高が多いな」「いつもより買いが厚くなっているぞ」といった感覚が働いたとき、私は必ずその銘柄の背景をチェックします。

これは地道な作業ですが、習慣づければ自然と目が利くようになります。機関投資家のように莫大な分析ツールを持たなくても、板から伝わる“気配”を感じ取れるようになると、大きなアドバンテージになります。

誰も見ていないときに仕込む

「誰も見ていないうちに仕込む」ことポイントの1つです。機関投資家は流動性の関係で、ある程度株価が上がってからでないと動けないことも多いです。

つまり、最もおいしい“初動”は、私たち個人投資家のターンだということ。まだ注目されていない段階でしっかり仕込めば、後から資金が入ってきたときに大きなリターンを狙えます。

そのためには、日頃から地味な銘柄にも目を配り、決算資料やIRをコツコツ読み込むことが欠かせません。手間はかかりますが、それができるのも“自由な個人”の特権です。

機関投資家と違う土俵で戦う

結局のところ、機関投資家と同じ土俵で戦っても勝ち目はありません。彼らは情報力も資金力も桁違いです。だからこそ、私たち個人投資家は「違う土俵」で戦うことが大切です。

たとえば、流動性が低くて値動きの荒い銘柄や、ストーリー性のある成長株などは、個人投資家の得意分野です。自分の強みを知り、それに集中していくことで、十分に勝機はあります。

こうした“個人投資家ならではの戦い方”を知っているかどうかで、投資成果は大きく変わってきます。大事なのは、情報に振り回されず、自分の目と経験を信じて投資判断を積み重ねていくことなのです。

※本稿は、『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。