延原 まず重要視しているのが、個々のJリートが保有する不動産ポートフォリオの徹底的な分析です。これは、単に「オフィスビルを多く持っている」といった表面的な情報にとどまりません。たとえば、そのオフィスビルがどのエリアに建っているのか、テナントの質はどうか、賃料水準は適正か、空室率はどうかといった詳細な点まで掘り下げて評価します。商業施設であれば、その地域の購買層や競合施設の状況、物流施設であれば、立地の優位性やテナントの事業内容なども細かく確認します。

経営戦略と財務状況の評価も欠かせません。そのJリートがどのような成長戦略を描いているのか、新規物件の取得方針はどうか、既存物件への投資をどのように行っているのかといった経営陣のビジョンを理解します。同時に、借入金比率は適切か、金利変動リスクへの対応策は講じられているか、安定的な分配金を継続できる財務基盤があるかといった点も厳しくチェックします。

さらに、各セクターの特性を考慮した個別評価も行っています。たとえばホテルとオフィスでは、キャッシュフローの特性やリスク要因は大きく異なります。ホテルであれば、稼働率や宿泊料金の変動要因、インバウンド需要の影響度合いなどを詳細に分析しますし、オフィスであれば、賃料改定のしやすさや空室率の推移、リモートワークの影響などを深く掘り下げて評価します。画一的な基準を当てはめるのではなく、それぞれのセクターに合わせた視点で分析しています。

――とくに重視しているセクターはありますか。

延原 オフィスは、現在、非常に注目しているセクターの一つです。直近の市場動向でも、2024年12月末から25年6月末の6カ月間で、Jリート全体が上昇する中、オフィスセクターは最も高い上昇率を示しました。これはオフィス市場が順調に回復していることを示しています。

東京都心5区のオフィス平均空室率は、2025年に入り4%を割り込んで推移しており、5月末時点では3.56%まで低下しています。過去の市況回復局面では1~2%台が最低水準でしたので、まだ空室率低下サイクルの途中であり、今後も賃料上昇が続く可能性が高そうです。オフィスは市況に合わせて賃料が柔軟に上がりやすい特性があり、金利コストの上昇を上回る賃料の引き上げが期待できるでしょう。

株式メインの個人投資家は

リートへの投資でリスク分散を

――米国株や全世界株のインデックス型投資信託が非常に人気ですが、個人投資家がJリートを対象とする投資信託を組み入れる意義は何でしょうか?

延原 資産配分の観点から重要だと考えています。ポートフォリオ全体の「非相関性」を高め、リスク分散を図る上で、Jリート投資信託は非常に有効な選択肢となり得ます。

株式投資は、企業の成長性や業績、景気動向に大きく左右され、高いリターンが期待できる一方で、相応のリスクも伴います。全世界株式に投資する投資信託は、地域やセクターを分散することでリスクを低減していますが、それでも根本は「株式」という単一のアセットクラスに集中していることには変わりありません。

ここでJリート投資信託を組み入れる意義が生まれてきます。Jリートは、賃料収入を主な収益源とする不動産という実物資産に投資しています。不動産は株式とは異なる特性を持つため、株式市場が下落する局面でも、Jリートが相対的に安定した値動きをしたり、あるいは上昇したりする可能性があります。つまり、株式とJリートの値動きの相関性が低い、あるいは場合によっては逆の動きをすることもあるため、ポートフォリオ全体のリスクをより効果的に分散できるのです。

また、「インフレヘッジ」の観点も重要です。もし将来的にインフレが進行した場合、不動産は一般的に物価上昇に連動して価値や賃料が上昇しやすい性質を持っています。

株式メインで投資されている方は、Jリート投資信託を加えることで資産配分の多様化を図り、リスクを軽減することができます。これは、長期的な視点で安定した資産形成を目指すには有効な戦略だと考えられます。

――日銀は政策金利の引き上げ時期を探っています。金利上昇はJリートに逆風ではないですか?

延原 一般的に金利の上昇は、Jリートにとって逆風とみなされています。多くのJリート法人が借入金で不動産を購入しているからです。金利が上昇すると、この借入金の利払い負担が増加し、それがJリートの収益を圧迫するのです。

ただ、ここで重要なのはどのように金利が上昇するか、という点です。景気が良く、それに伴って物価が上昇し、賃料も上昇するような環境下での金利上昇であれば、Jリートの収益自体も押し上げられます。利払い負担の増加を相殺、あるいは上回ることも考えられます。

また、日銀の金融政策変更はすでに市場である程度織り込まれています。野村Jリートファンドは、そうした金利環境の変化を考慮に入れた上で、個別のJリート銘柄の財務体質や借入金比率、そして金利上昇耐性なども綿密に分析しています。たとえば、長期の固定金利で借入を済ませているJリートや、賃料改定のしやすい優良物件を多く保有しているJリートは、金利上昇の影響を受けにくい傾向があります。

金利上昇は確かにJリートに影響を与える要因ではありますが、多くのセクターでの賃料が上昇している状況、そして現在のJリート市場が持つ割安感と高い分配金利回りを総合的に考えると、魅力的な投資対象であり続けると考えます。

◆リート部門 最優秀賞

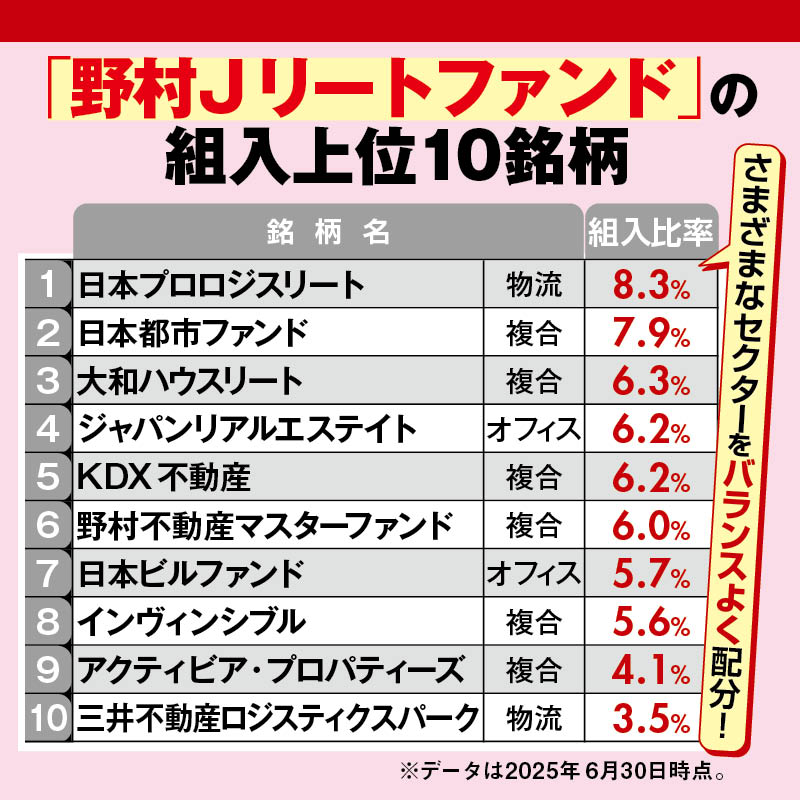

「野村Jリートファンド」とは

3回連続の受賞。オフィス、商業施設、ホテル、物流施設、住宅など、多様なセクターに分散投資する。5年、3年、1年の成績はマイナスだが、いずれも東証リート指数を上回る成績をマーク。割安なセクター、割安な銘柄を丹念に拾う正攻法の運用手法で指数を上回る成績を出し続けている。外部環境の変化に対応して組入比率を変化させる点も成績に安定性をもたらす要因だ。

ダイヤモンド・ザイでは1年に1回、「NISAで買える本当にイイ投資信託」を部門別にランキングし、上位のファンドを表彰している。人気や知名度ではなく、データを最重視した完全実力主義のアワードだ。「1.どれだけ上がったか(上昇率)、2.どんな時も下がらない(下がりにくさ)、3.ずっと優等生(成績の安定度)」の3つの独自基準で評価を行う。また、非常に人気があり多くのお金を集めているにもかかわらず成績が振るわない投資信託も、「もっとがんばりま賞」として発表している。

<ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2025>

[2025年]受賞投資信託30本一覧

▼日本株総合部門

▼日本中小型株部門

▼米国株部門

▼世界株部門

▼新興国株部門

▼リート部門

▼フレッシャー賞

▼もっとがんばりま賞

▼(番外編)インデックス型「最安ランキング」

▼当グランプリの「選定基準」はこちら⇒https://diamond.jp/articles/-/363017