だから怒ることで守ろうとします。こうして「昭和世代」と揶揄される現状が生まれているのです。

企業にとってカスハラは

マイナスでしかない

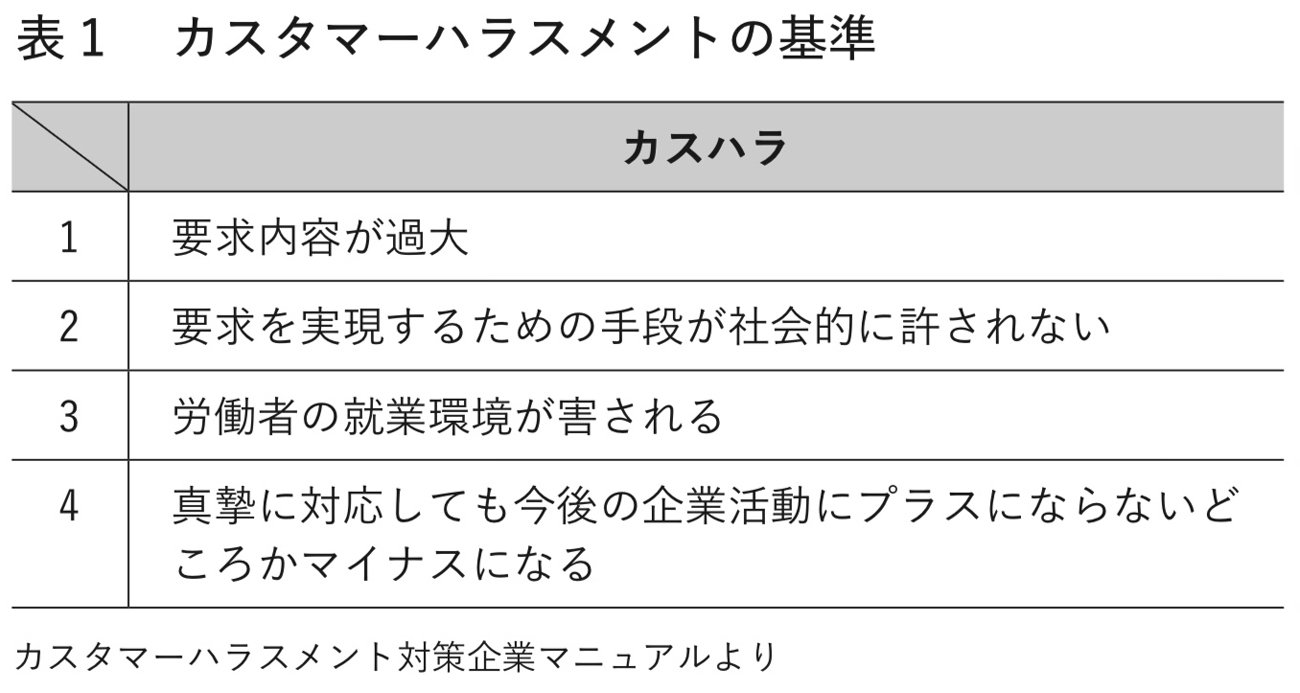

カスハラとクレームはどのように区別すればよいのでしょうか。厚生労働省が発表しているカスタマーハラスメント対策企業マニュアルから、カスハラの定義を表にしました(表1)。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

カスハラは、企業側がそのクレームに真摯に対応したとしても、今後の企業活動にプラスにならないどころかマイナスになります。

逆に、真摯に対応することで今後の企業活動にプラスになるのがクレームです。日本語では「文句を言う」といった意味合いで使われますが、クレームは本来は当然の権利としての請求、要求、主張を意味します。

お客さんのクレームは、サービスの改善、不具合の修正、より良い商品開発のための声として企業にとって大きな資産になるものです。

企業で働いている側は、当たり前になりすぎていて、問題を問題と思わなくなっていることもあります。

それを客観的な目として教えてくれるお客さんの声は、お金を払っても惜しくないほど貴重です。実際に、アンケートに答えてもらうことで景品をプレゼントしている企業も数え切れません。

お客さんの大多数は、もし企業の商品やサービスに不満があれば、企業に何も言わずに使うのを止めます。この人たちのことをサイレントマジョリティと呼びます。「何も言わない大多数」という意味です。

適正なクレームには

真摯な対応を

改めて、カスハラとは何でしょうか。カスハラという言葉が世の中に広がるにつれ、お客さんから言われるクレームが全部カスハラであるかのような錯覚をしている人も中にはいるかもしれません。