言葉が広がり、問題が認知されることはとても良いことである一方で、該当しないものも報告されるケースが増えています。

厚生労働省が発表しているカスタマーハラスメント対策企業マニュアルでは、カスハラを次のように定義をしています。

“顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの”

この定義は3つに分解することができます。言葉を少し簡単なものに置き換えます。

(1)お客さんからの要求が妥当ではないこと

→例えば、保証期間の過ぎたものについて、無償修理や交換を要求することは妥当とは言えません。また、システムの修正やカスタマイズを料金を超えたレベルで要求する、ホテルの宿泊部屋を権利もなくアップグレードを要求するといったことも妥当ではないと言えます。

(2)その要求を実現するための方法が社会的に許されないものであること

→暴言を吐く、脅す、土下座を要求する、繰り返ししつこく謝罪を要求する、個人的に対応を求めるといったことが該当します。

(3)そのクレームにより労働者の就業環境が害されること

→そのクレームによって従業員のメンタルに悪影響を与えたり、休職しなければならないような状況に追い込まれるようなことになれば、それは就業環境が害されている可能性が高くなります。

→例えば、保証期間の過ぎたものについて、無償修理や交換を要求することは妥当とは言えません。また、システムの修正やカスタマイズを料金を超えたレベルで要求する、ホテルの宿泊部屋を権利もなくアップグレードを要求するといったことも妥当ではないと言えます。

(2)その要求を実現するための方法が社会的に許されないものであること

→暴言を吐く、脅す、土下座を要求する、繰り返ししつこく謝罪を要求する、個人的に対応を求めるといったことが該当します。

(3)そのクレームにより労働者の就業環境が害されること

→そのクレームによって従業員のメンタルに悪影響を与えたり、休職しなければならないような状況に追い込まれるようなことになれば、それは就業環境が害されている可能性が高くなります。

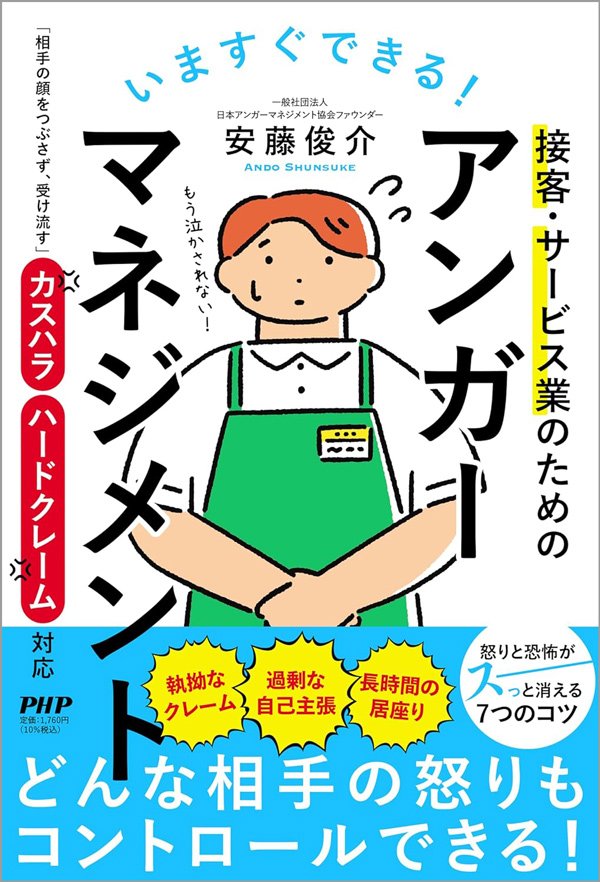

『いますぐできる!接客・サービス業のためのアンガーマネジメント』(安藤俊介、PHP研究所)

『いますぐできる!接客・サービス業のためのアンガーマネジメント』(安藤俊介、PHP研究所)

逆に言えば、お客さんのクレームの内容やその実現手段が妥当なもので、労働者の就業環境が害されるとは言えないようなものは、カスハラではないと言えます。

あなたが過去に受けたことのあるカスハラは、すべて厚生労働省の定義に該当するものだったでしょうか。

カスハラに正しく対応するためには、まずはカスハラを正しく理解することから始まります。