「頑張っているのに、結果がついてこない」「必死に仕事をしても締め切りに間に合わない」同僚は次々と仕事を片付け、成果を出し、上司にも信頼されているのに、「なんでこんなに差がつくんだ……」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?

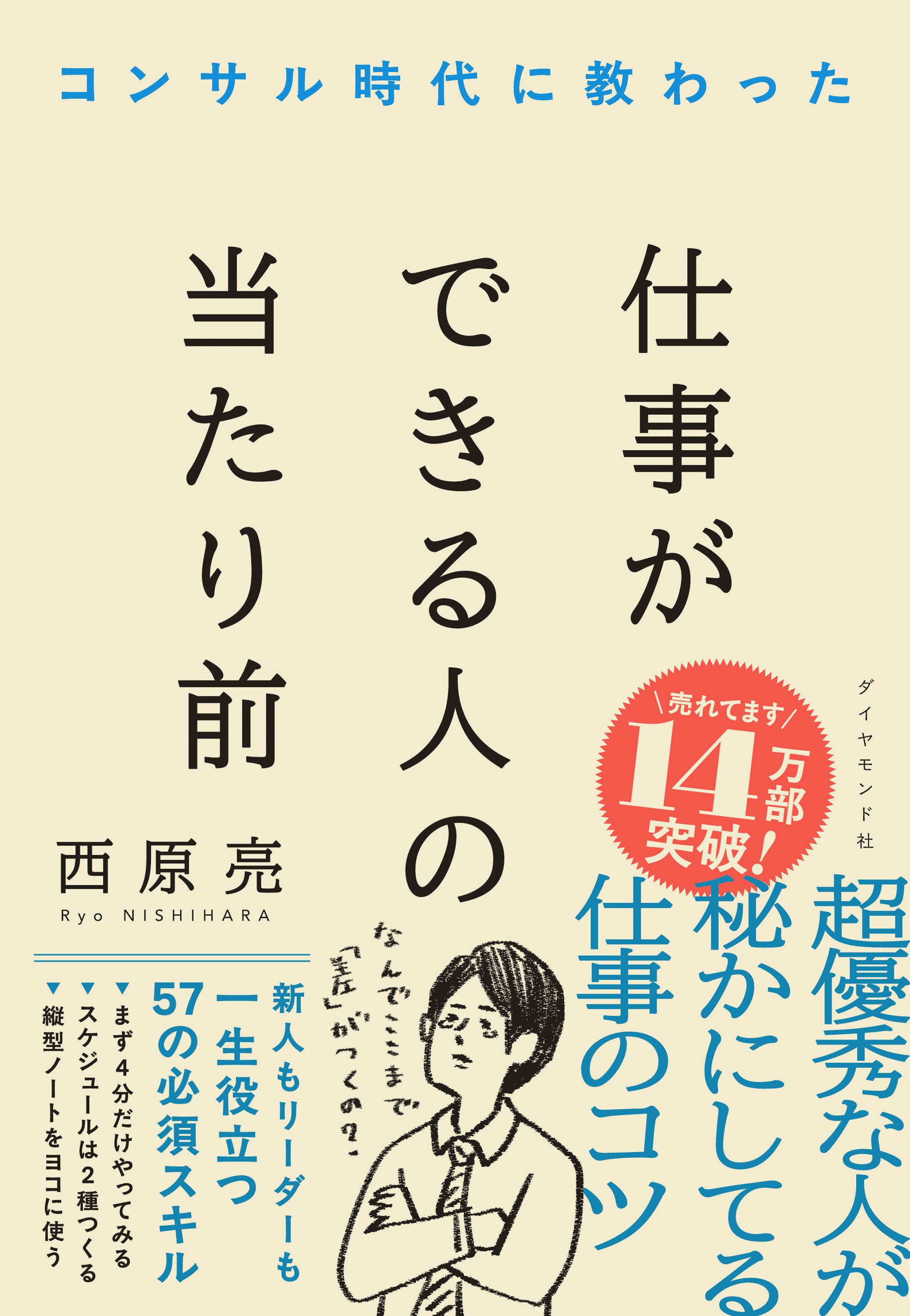

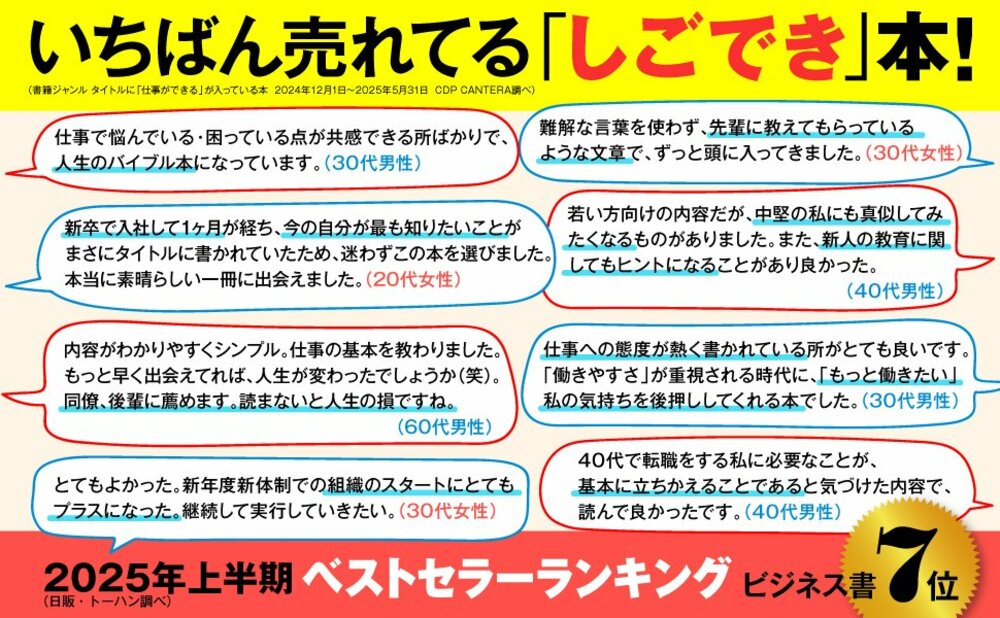

ビジネススキルを発信するTikTokのフォロワーが20万人を超え『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった「超優秀な人が秘かにしている仕事のコツ」を本記事で紹介します。(構成/ダイヤモンド社・林拓馬)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

質問がでない2つの理由

上司が会議の終わりに「以上です。何か質問はありますか?」と問いかけても、部下から何も反応がなく、それに対して怒るというケースがあります。

今回はこのような状況について解説します。

まず、会議の締めくくりに「質問はありますか?」「本当にないの?」と念を押されると、部下としては不安になることがあります。

上司としては、何も質問が出ないと逆に心配になるのかもしれません。

しかし、結論から言うと、基本的にこのような場で質問は出ません。

その理由は大きく分けて2つあります。

第一の理由は、上司と部下とでは保有している情報量や経験値が明らかに異なるためです。

例えば、上司が部長であり、新しく入ったメンバーに対して「今後、睡眠に関するサプリメントを開発します」と話をしたとします。

もし部下が過去に類似の経験や知識を持っていれば、「このサプリメントの成分表示は会社の基準をクリアしていますか?」や、「販売促進部へ伝える際に必要な説明は準備されていますか?」などといった具体的な質問が可能です。

これは、過去の経験や知識に基づいた質問です。

しかし、そのような前提条件を持ち合わせていない場合、「ああ、そうなんですね」と受け止めるしかありません。

これは身近な例で考えると理解しやすいです。

たとえば、車を修理に出した際、車のことに詳しくない人が「エンジンが壊れています」と言われても、「冷却系のラジエーター部分の故障ですか? それとも電装系回りの故障ですか?」と具体的に質問するのは難しいでしょう。

せいぜい「直りますか?」といった程度の質問しかできません。

つまり、人間は情報や経験がなければ、そもそも質問することすら難しいのです。

したがって、部下に質問を強要するのは適切ではありません。

第二の理由は、心理的安全性が低い場合です。

これは、部下が「意見を言った際に否定されるかもしれない」と感じるような心理状態のことを指します。

たとえば、過去の会議で上司から「佐藤君、何か意見はある?」と促され、「私はこうした方が良いと思います」と答えた際に、「お前さ、全然論点がずれてるよ。そんなこと今言うんじゃない」と頭ごなしに否定されたとします。

そういった経験をした部下は、次回以降の会議でも「また否定されるんじゃないか」と考え、発言を控えるようになります。

このように、情報と経験の非対称性に加え、心理的安全性が低いという2つの要因が重なると、ほとんどの部下は意見を述べなくなります。

したがって、上司が「なぜ質問が出ないんだ」と感情的になるのは誤った対応です。

結論として、上司は「質問は出ないものだ」という前提を持ち、部下が発言しないからといってやきもきするのは今後控えるべきです。

(本記事は『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者、西原亮氏が特別に書き下ろしたものです)