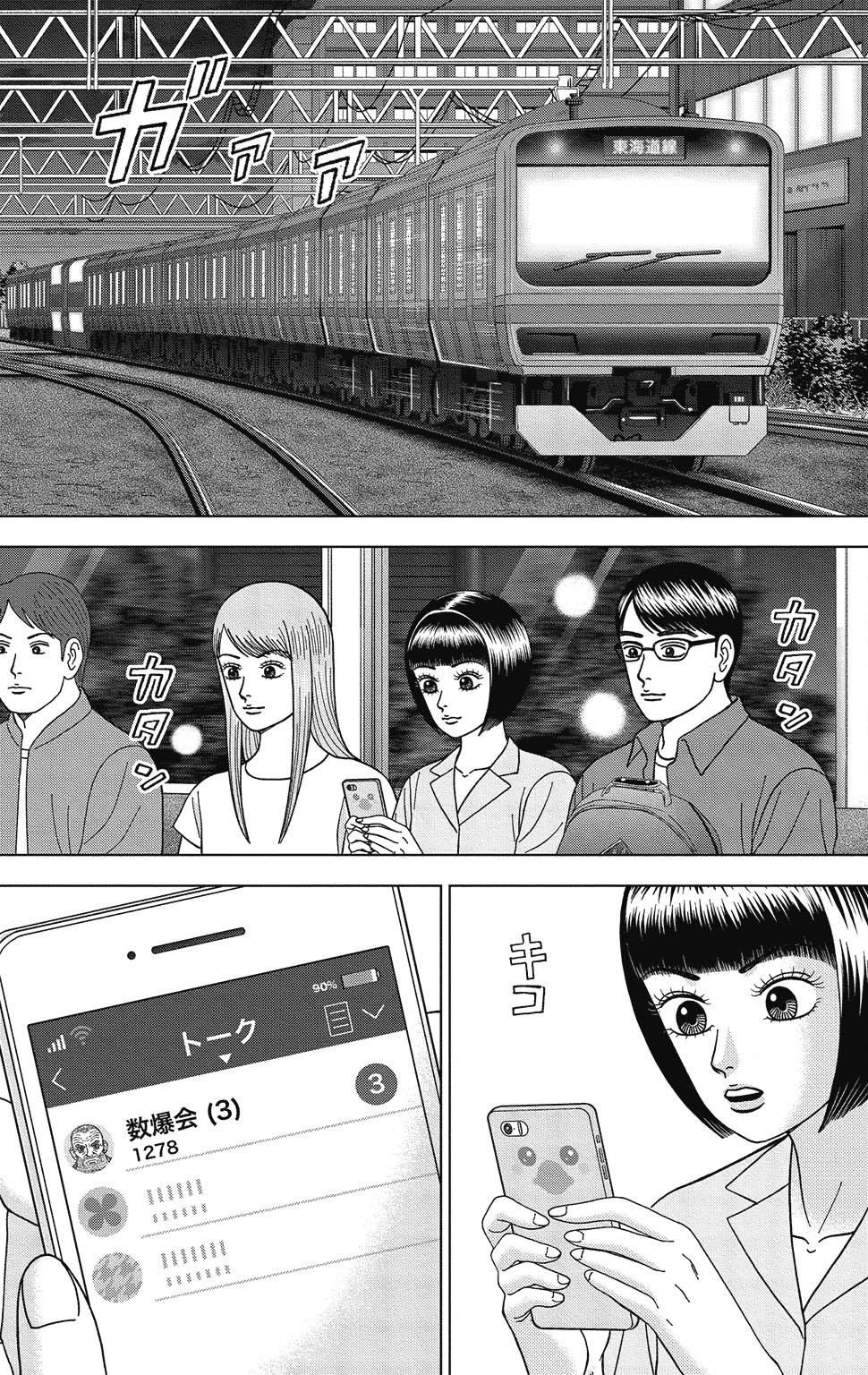

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第77回は、若者の「挑戦」について考える。

小さな「挑戦」の芽が摘まれつつある

龍山高校の価値を高めるため、生徒の志望校を東京大学に変更させようとする東大合格請負人・桜木建二。生徒の希望する進路を尊重すべきだという他の先生の意見に対し、「無難で安全なのが生徒のためではない。挑戦させないことが罪だ」と主張した。

確かに、若者が大きなことに挑戦できる環境は、以前よりも格段に整ってきた。官民問わず多くの支援プログラムが用意され、情熱と時間さえあれば起業、海外留学、国際ボランティアなどができる時代だ。

インターネット上では、挑戦の経験談やノウハウが共有され、かつてに比べて「挑戦の扉」は大きく開かれている。マクロな視点で見れば、挑戦の機会は確かに拡大している。

しかし、身近な日常に目を向けると、別の現実が見えてくる。

例えば近所の公園。私が小学生だった10年前にはなかった「ボール遊び禁止」の看板が、今やあちこちに立っている。

かつて3メートル近い高さがあったジャングルジムや滑り台は安全基準を理由に撤去され、代わりに安全な砂場や低い遊具に置き換えられた。けがをするかもしれない遊びも、小さな「挑戦」だったはずだ。

だが今は、その芽が事前に摘まれてしまっている。

失敗の余地がない「挑戦」は、挑戦と言えるのか

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

挑戦とは、リスクを伴う行為だ。起業すれば資金を失うかもしれないし、志望校のレベルを上げれば不合格になるかもしれない。本来、それが挑戦の本質だ。だが現代では、このリスクが過剰に拡大解釈される傾向がある。

例えば、以前なら近所のおじさんに叱られる程度で済んだことも、SNSでさらされれば一瞬で全国に拡散し、進学や就職にまで影響しかねない。万が一公園の遊具で子供が亡くなってしまったら、市は無関係な人からの抗議電話に対応しなければいけない。

SNSによって挑戦の幅は確かに広がったが、その一方で「配慮しなければならない対象」も増えた。多様な価値観に触れることは大切だが、時には悪意を持って攻撃してくる人もいる。つまり、主体的に何かを「する」機会が増えることは、何かを「される」リスクが同時に高まることでもある。

さらに近年では、「挑戦」が一種のコンテンツとして消費されるようになっている。

起業や留学といった本来リスクを伴う行為でさえ、就活で使う「ガクチカ」(学生時代に力を入れたこと)のエピソードとしてパッケージ化され、安全に消費できる体験商品へと変わっている。

海外インターンや起業体験プログラムが「誰でも成功できるストーリー」として販売され、失敗の余地がほとんどない環境が用意される。これは、本当に「挑戦」なのだろうか。

本来の挑戦は、不確実さやリスクを引き受ける覚悟とセットのはずだ。ところが今、私たちはそのリスクを限界まで削ぎ落とし、「挑戦している気分」だけを安全に味わう傾向にある。それは、桜木が言う「挑戦させないこと」と、果たしてどれほど違うのだろうか。

もし私たちが、失敗や批判を恐れて「安全な挑戦」しか選ばなくなっているのだとしたら、社会全体が本当の意味での挑戦を減らしてしまっているのかもしれない。では、この時代における「本当の挑戦」とは一体何なのか――私たちは改めて考える必要がある。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク