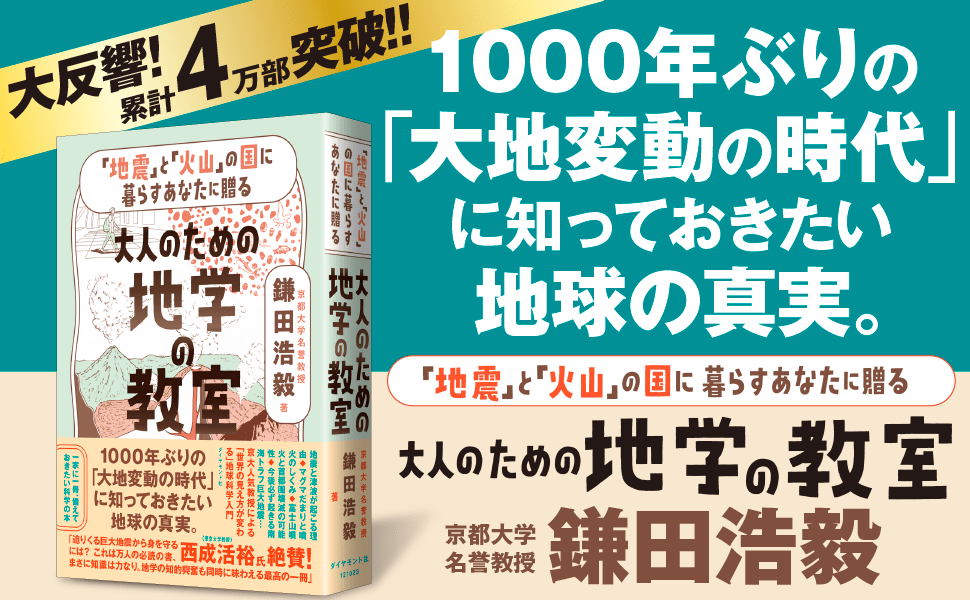

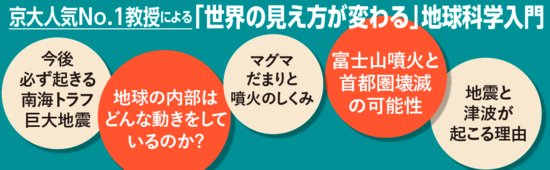

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

地球温暖化で気になること

――地球温暖化は地球内部の熱のこもりと関係がありますか? 火山の噴火待ちの状態が続いているため、大気が熱せられると考えることはできますか?

この質問の答えは、「マグマが大気を直接的に温めることはない」ということです。地球内部の熱と地球温暖化は規模が違うんです。西之島新島が噴火して新たに大陸をつくるぞというような規模の大きいものが、この地球内部の話なんです。

これは固体地球と流体地球の違いです。固体地球は、火の玉だった地球が持っている熱を46億年かけて放出しています。

それに対して地球温暖化は主に流体地球のストーリーで、ざっくり言うなら、雨が降って、その水が蒸発して、また雨雲になって、という地球の表面上の水の対流と同じジャンルですよね。

それは固体地球に比べると、ずっと速くて小さな現象です。僕たち地球科学者は地震や噴火をデータとしてとらえるのにミリオン、ビリオンという言葉を使います。

これは100万オーダーかな、いや10億オーダーかな、と考えたりするわけ。オーダーは数量の大まかな違いを表現する言葉ね。だから、もう桁がぜんぜん違うわけです。

これも長尺の目だから、この感覚も身につけていただきたいと思います。ほかにも質問がありました。

地球を冷ます意外な方法?

――成層圏に炭酸カルシウムの粉末を気球でばらまいて太陽光を遮り、地球を冷ますという研究があるようですが、このようなことを人間が行ってもよいものでしょうか?

これを読んで僕がどう思ったかというと、まず、「なるほど、そういうことがあるのか」でした。そして次に思ったのが、「これは無理だろうな」です。地球科学を40年以上もやっていると、だいたい直感的に判断できるんです。

人間がこういうことをやっても、本当に微々たる影響力しか及ぼせない。太陽光を遮るなんてほんとに微小な部分しかできなくて、ほぼ徒労に終わるでしょう。

人間が地球に対してできることは、それこそ100万分の1とか、10億分の1なんです。たしかに規模によってはできないことはない。

たとえば以前、オリンピックの開会式で雨を降らせないようにする人工消雨に成功したというニュースが取り上げられたこともあります。

ただ、それにしたって、費用対効果はわからないし、そもそもたまたま晴れただけで、人間がしたことに効果があったわけではない、という説もあります。

それぐらい地球がすることと人間がすることの規模は違うのです。

ちなみに近年、「ジオエンジニアリング(geoengineering)」という言葉をよく見かけます。「気候工学」とも呼ばれますが、気候変動の影響を緩和するため気候や大気や海などの気候システム自体を意図的に改変する手法や技術です。

技術のイノベーションが将来の経済成長につながる希望もありますが、環境を改変することから生じるマイナスを指摘する批判も数多くあります。

これは人類全体を巻き込んだ大きな課題だと思います。

参考資料:【京大名誉教授が教える】火星の気温は昼間は最高20度で夜はマイナス140度、金星は強烈な温室効果により昼も夜も460度という高温に…「驚くべき3つの理由」とは?

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。