高負荷の激しい運動をすれば

腎臓リハビリに効果的なのか?

もう少し違った角度からも、運動療法の価値を考えてみましょう。

まずは、みなさんに○×クイズです。

腎臓リハビリにおける運動療法は、運動の負荷が強いほど高い効果が得られる。

これは○でしょうか?それとも×でしょうか?

さっそく答えをお教えしますと、この問いに対する答えは「×」となります。

腎臓リハビリによる運動療法は、トレーニングがきつければきついほど、その効果も比例して向上していくものではありません。

むしろ、強すぎる負荷は腎機能の悪化を招く可能性があります。

腎臓病の患者さんが心血管疾患を併発しやすいことを考えても、息切れしない程度の軽い運動が適切なのです。

例えば、みなさんも具合が悪くなったら病院に行き、症状などを診断してもらったうえで、医師から適切な薬が、適切な量で処方されますよね。

じつは、これと同じ考え方が運動療法にも用いられており、今では医師などによって適切な運動プランを練られることから「運動処方」と呼ばれています。

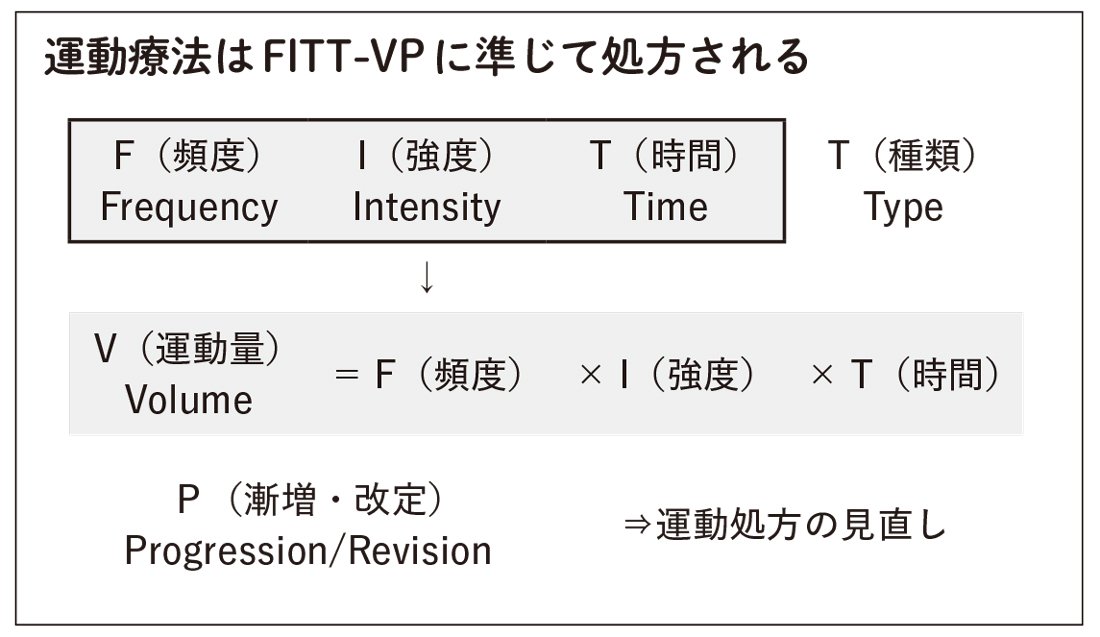

そういった背景から腎臓リハビリでは「FITT(フィット)」という科学的な方法を基準にしており、「F:Frequency=頻度」「I:Intensity=強度」「T:Time=時間」「T:Type=種類」の4つに重きを置いたものになっています。

FITTのうちT(種類)を除く、F(頻度)、I(強度)、T(時間)の3つの積を「V:Volume=運動量」といい、運動プランの見直しを意味する「P:Progression/Revision=漸増・改定」と合わせた「FITT‐VP」というかたちが運動処方の原則です。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示