『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営について解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第23回では、かつて街のたばこ屋が誇ってきた強みについて解説する。

「たばこ屋さんて意外と…」警察官の話でひらめいた!

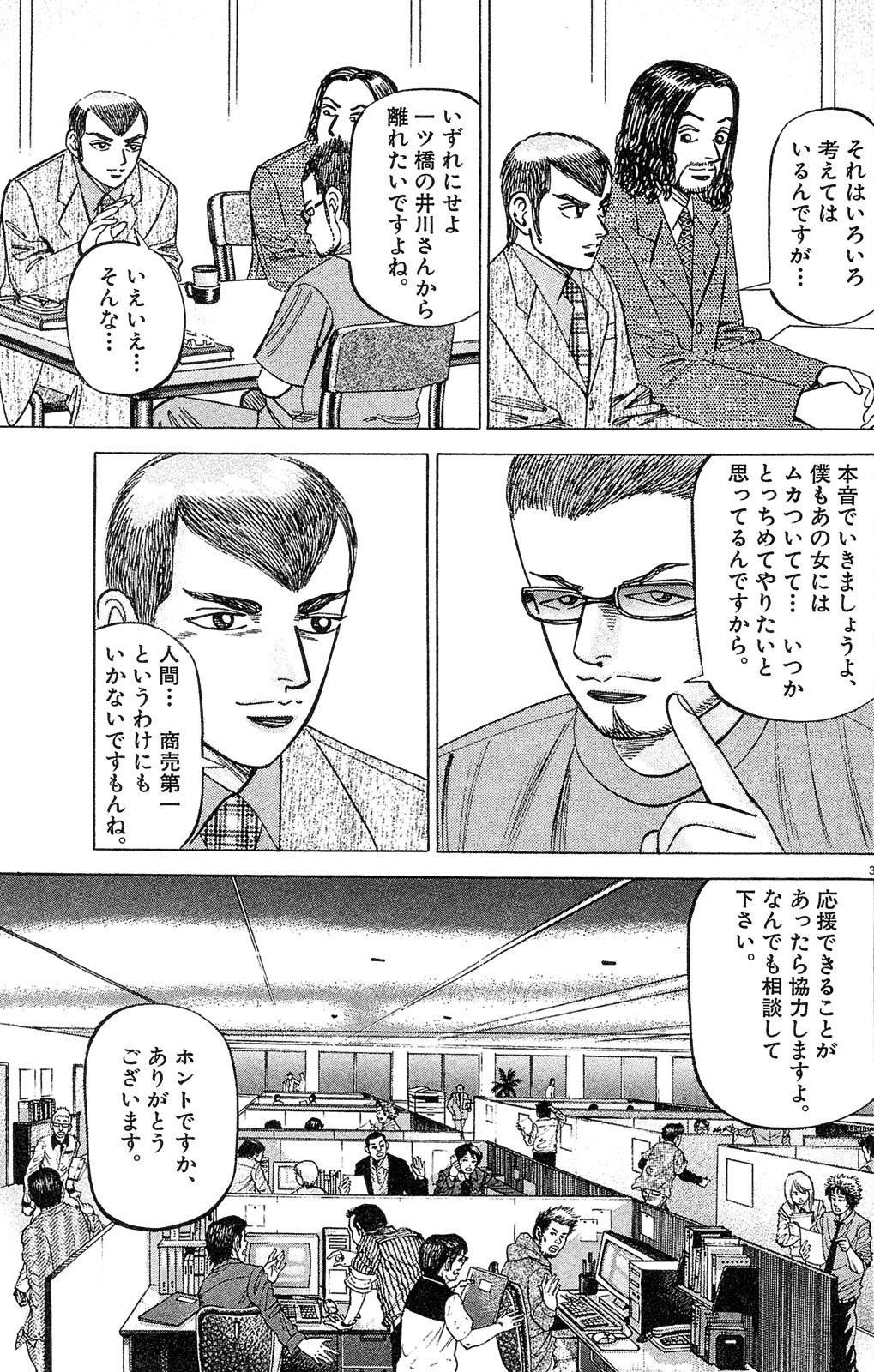

大手広告代理店・電広堂で打ち合わせをする主人公・花岡拳。格闘技イベント「豪腕」のTシャツが好評で、花岡たちの元には、続々とTシャツの発注が寄せられるようになった。電広堂の担当者も花岡を「すっかり企業経営者ですね」と評価する。

代理店が推すほどに好調なTシャツ事業を持ちつつも、花岡は出資者で大富豪の塚原為ノ介に前回言われた「商売の究極の理想型は『街のたばこ屋』である」という言葉の答えを模索していた。

東京・原宿の街中で実際にたばこ屋を眺め続けて、物思いにふける花岡だったが、その様子を不審に思ったたばこ屋が警察に通報。花岡は警官に連れられて、交番に向かうはめになる。

だが花岡は、そこで塚原の問いを解くヒントを見いだす。それは、警官が口にした「目印」という言葉だった。「たばこ屋の角を曲がる」「たばこ屋の三軒先」といった表現があるように、目立たないようなたばこ屋だが、街の目印として機能しているというわけだ。

交番を出た花岡は、たばこ屋の存在を自身のTシャツビジネスに当てはめて考えていく。

「小さくてもいい、しっかりとした存在感。これが店の基本」

「そしてなによりもずっと売れ続ける永遠の定番」

「さらにそこでしか買えない商品をたばこのように売る」

現実には減少の一途をたどる「街のたばこ屋」

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

花岡が交番で気づいた「目印としてのたばこ屋」の存在感だが、たばこ屋が目印になってきたのには、ワケがある。

実は日本のたばこ小売販売業は財務省の許可制で、その要件には「既存店舗との歩行距離」というものがあるため、そもそも店舗が密集しないのだ。その距離は繁華街や住宅地などで異なるが、25メートルから最大で300メートルの間隔が求められる。

規制の結果として、目印となってきた街のたばこ屋。しかしマンガが連載された2000年代後半には、まだ目にする機会も多かったが、今は、その存在自体が減少しつつある。

たばこは仕入れや小売の価格が法律で決まっており、小売店にとっては利益率の低い商品となっている。そのため高齢者が自宅兼店舗で販売するケースが中心で、それこそが「街のたばこ屋」たる理由でもあった。

しかし1990年代以降は、コンビニでの販売が増加。また健康の観点からも規制が進み、喫煙者や製造農家も年々減少してきた。財務省によれば、2023年度のたばこ小売店の廃業店数が8142店、新規店数が2254店で、廃業店数が新規店数を大きく上回っているという。

こういった背景から現実における「街のたばこ屋」はその姿を変えてしまったわけだが、ビジネスにおける「強み」自体は、ほかの事業にも当てはめられる内容ではないだろうか。

塚原の言葉を自分なりに消化した花岡は、新たなプロジェクトを立ち上げようと社員に呼びかける。しかしそのタイミングで、以前から手がけていた居酒屋事業に大きなトラブルが起こる。

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク

『マネーの拳』(c)三田紀房/コルク