●「異動こそ最大の人材開発」

多くの人が異動を怖がります。それは、キャリアの主導権を会社に預けきってしまっているからです。

「異動=左遷、失敗」のように捉える文化が、未だに残っている。でも、本来はそうじゃない。

私は42、3歳のときにヤフーのスポーツ事業部門から人事部に異動になったのですが、「えっ、本間さんが人事!?」と周囲に驚かれました。でも、実際にやってみたらフィットした。

当時のヤフーには、「異動こそ最大の人材開発」という考え方が根づいていました。

だから異動がネガティブじゃなかった。むしろ、「次のチャンスが来た」という前向きなものとして受け止められていたんです。

「あの人はダメだったから○○部から異動したんじゃないか」なんて空気が漂う職場は、よくないと思います。

異動はむしろ、自分に合った環境を探しにいく旅のようなものです。

制度や人事部長を変えるよりも、適材適所で戦略的に異動を行うほうが、よほど経営にインパクトを与えます。

●異動が「自信」につながる

私は、日本企業に残された最後の人事の伸びしろが「異動」だとすら思っています。

異動によって人が育つ理由は、とてもシンプルです。新しい経験によって、視点が変わるからです。

「この人は営業に向いている」「あなたは経理に向いている」と誰が決めたんですか?

営業や経理を経験したうえで、「やっぱり自分は営業が一番好きだ」と納得できるほうが、よほど強いキャリアになるはずです。

でも、多くの人がそれをやらない。異動を避けて通ろうとする。本当は、上司がもっと意志を持って動くべきです。

「成果が出てるからこのまま置いておく」ではなく、「この人には経験の幅を広げてほしいから、あえて異動させよう」と判断できるようになるべきです。

異動には転職くらいのインパクトがあります。だからこそ、若いうちから経験を分散しておくことが大事です。

「私、営業しかできません」と慌てるより、「広報もやったし、営業もわかる。だから大丈夫」と言えるほうが、どれだけ本人の自信になるか。

私がヤフーにいたときに、「人財開発会議」という会議をやっていました。これは社員一人ひとりについて、管理職たちが、その部下の「才能と情熱を解き放つ」ために、どのような支援ができるのか考える試みです。

この会議を経て決まった異動で、大きく失敗した例を私はほとんど知りません。私が関わった会議では、失敗は1割以下であったと記憶しています。

理由として考えられるのは、当時のヤフーでは上司と部下での1on1があたりまえになっていたため、上司側が部下の情報を十分に得ていたことです。

「異動は最大の人材開発」、みなさんの職場でも積極的に取り入れてもらえるといいなと思います。

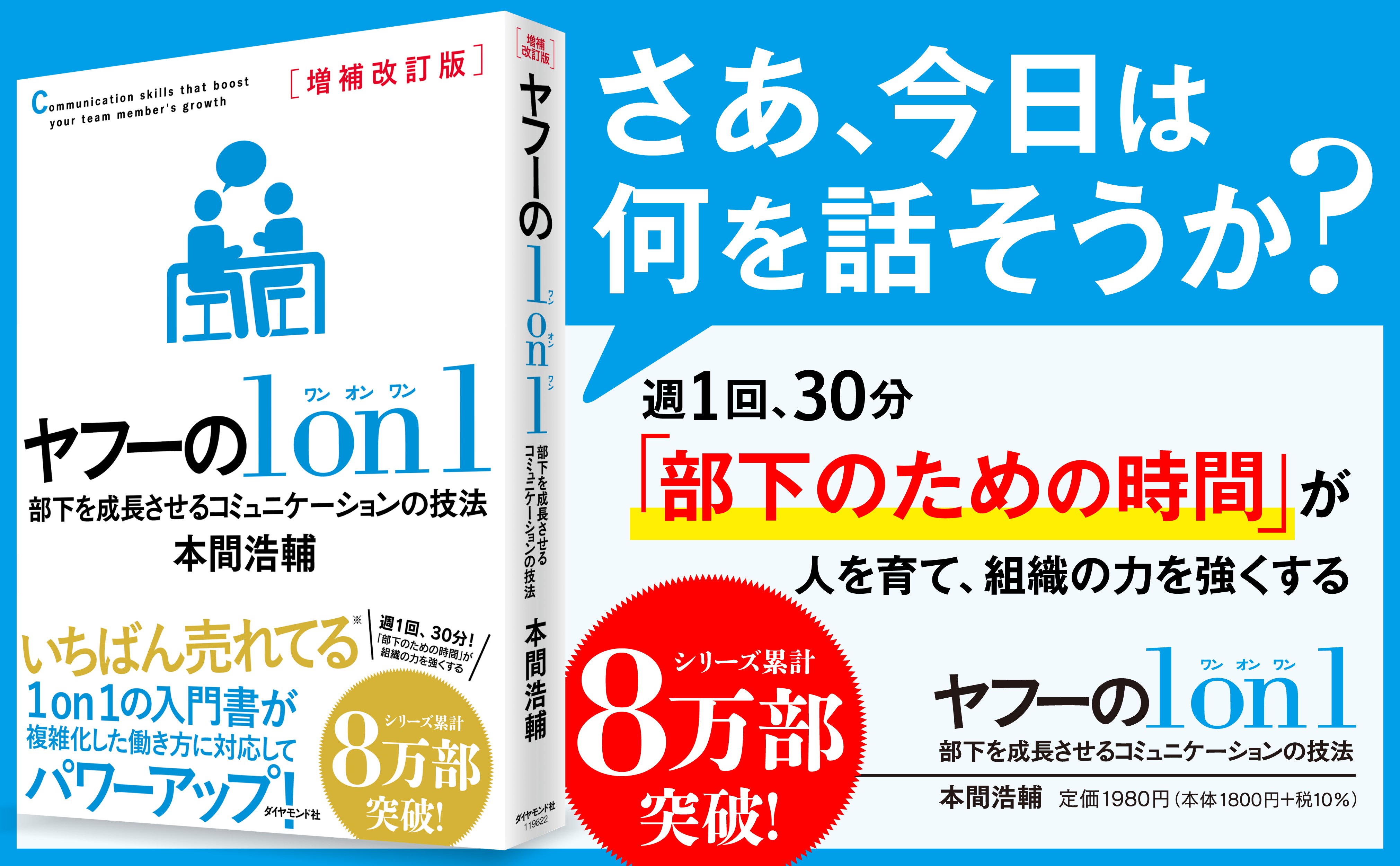

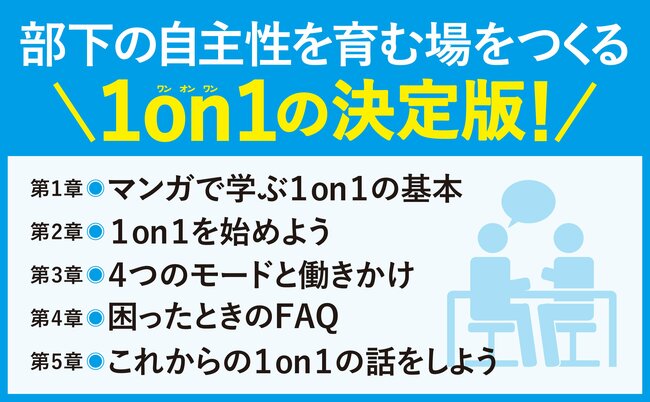

(本記事は、『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』に関連した書下ろし記事です)

・パーソル総合研究所取締役会長

・朝日新聞社取締役(社外)

・環太平洋大学教授 ほか

1968年神奈川県生まれ。早稲田大学卒業後、野村総合研究所に入社。2000年スポーツナビの創業に参画。同社がヤフーに傘下入りしたあと、人事担当執行役員、取締役常務執行役員(コーポレート管掌)、Zホールディングス執行役員、Zホールディングスシニアアドバイザーを経て、2024年4月に独立。企業の人材育成や1on1の導入指導に携わる。立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル代表理事。神戸大学MBA、筑波大学大学院教育学専修(カウンセリング専攻)、同大学院体育学研究科(体育方法学)修了。著書に『1on1ミーティング 「対話の質」が組織の強さを決める』(吉澤幸太氏との共著、ダイヤモンド社)、『会社の中はジレンマだらけ 現場マネジャー「決断」のトレーニング』(中原淳・立教大学教授との共著、光文社新書)、『残業の9割はいらない ヤフーが実践する幸せな働き方』(光文社新書)がある。