●プレイングマネジャーがダメな理由

したがって僕は、プレイングマネジャーという存在もあまり評価していません。

プロ野球でもそうですが、プレイヤーとマネジメントの両方を一人でこなして成功した例は少ない。役割を明確に分けるべきです。仕事量は単純に倍になるのに、給料は倍にならない。そんな仕組みは、破綻していて当然です。

さらに言えば「タテ兼務」も同様です。部長と課長を兼ねているような状態は、組織デザインとして破綻しています。

一時的な措置ならまだしも、それが常態化している会社は要注意です。そんな会社を見ると、僕は「この会社、組織設計の原理原則が守られていないな」と思います。

一人ひとりが役割に集中できていない状況で、人材育成なんて成り立ちません。

●「才能と情熱を解き放つ」

では、どうすれば“自分を超える部下”が育つのか。僕が大事にしているのは、「才能と情熱を解き放つ」ことです。

「この通りにやれ」ではなく、「君はどう思う?」「ちょっと違うやり方を試してみようか」と問いかける。その積み重ねが部下の主体性を育み、強みを生かす場をつくることに繋がるのです。

“啐啄同時”という言葉があります。鳥のヒナが殻の内側からトントンと突くと、親鳥が外からタイミングよくパンパンと叩き返す。そうやって初めてヒナは殻を破って外の世界に出てこられる。

部下が何かをつかもうとしている、その兆しを見逃さず、タイミングよく支援するのが上司の仕事です。もしその場にいなければ、ヒナは殻の中で力尽きてしまうかもしれない。

だからこそ、1on1が重要です。部下の個性や考え方を知り、その発想を育てていく。そのプロセスのなかで、「啐啄(そったく)」のタイミングを見極めるんです。

これは、プレイングマネジャーにはできません。なぜなら、彼らは自分のプレイで手一杯だから。

部下の才能と情熱を信じ、時に厳しいフィードバックを与え、時に背中を押す。その繰り返しのなかで、人は育ちます。

そしてその先に、“自分を超える部下”が生まれるのだと思います。

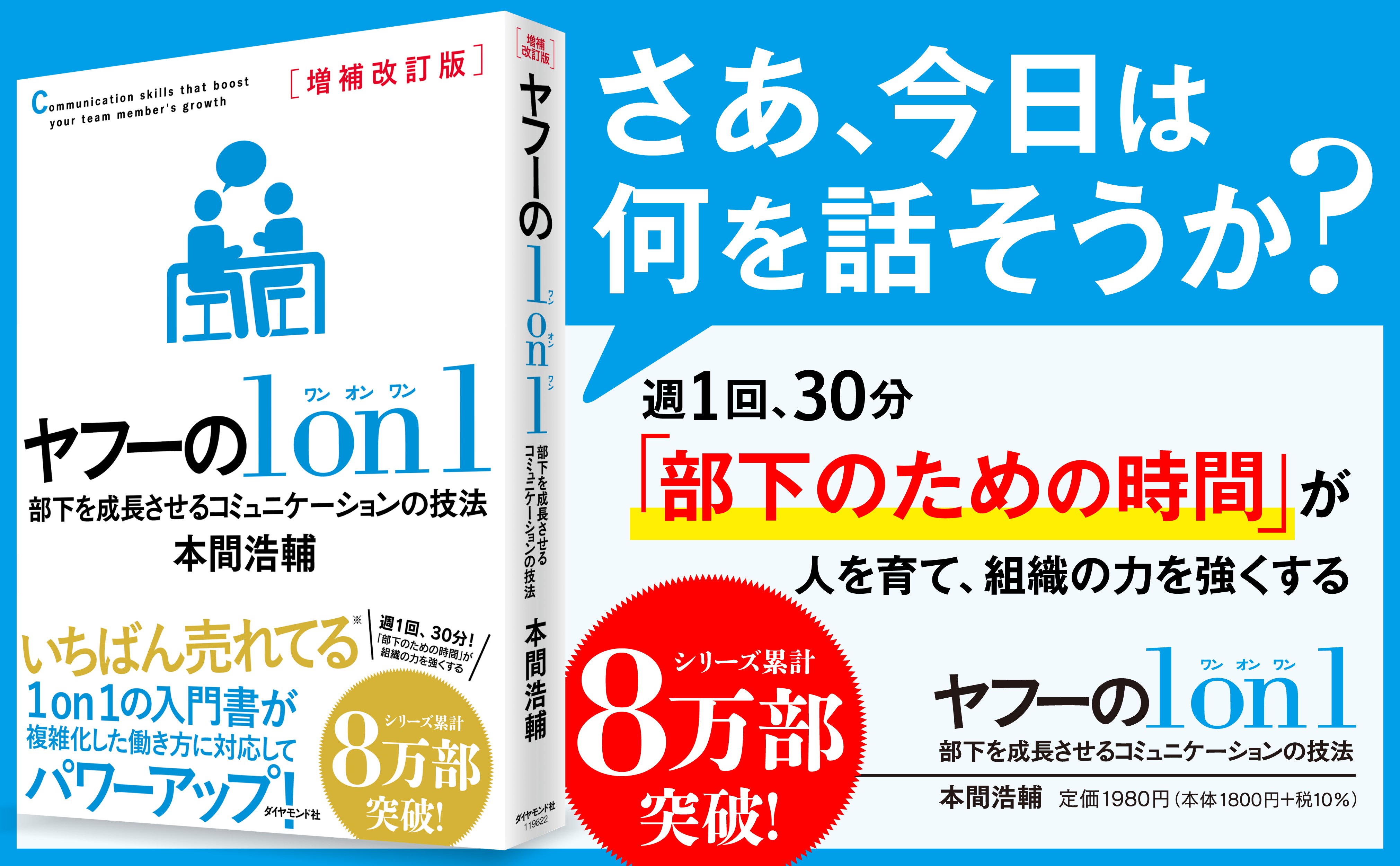

(本記事は、『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』に関連した書下ろし記事です)

・パーソル総合研究所取締役会長

・朝日新聞社取締役(社外)

・環太平洋大学教授 ほか

1968年神奈川県生まれ。早稲田大学卒業後、野村総合研究所に入社。2000年スポーツナビの創業に参画。同社がヤフーに傘下入りしたあと、人事担当執行役員、取締役常務執行役員(コーポレート管掌)、Zホールディングス執行役員、Zホールディングスシニアアドバイザーを経て、2024年4月に独立。企業の人材育成や1on1の導入指導に携わる。立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル代表理事。神戸大学MBA、筑波大学大学院教育学専修(カウンセリング専攻)、同大学院体育学研究科(体育方法学)修了。著書に『1on1ミーティング 「対話の質」が組織の強さを決める』(吉澤幸太氏との共著、ダイヤモンド社)、『会社の中はジレンマだらけ 現場マネジャー「決断」のトレーニング』(中原淳・立教大学教授との共著、光文社新書)、『残業の9割はいらない ヤフーが実践する幸せな働き方』(光文社新書)がある。