ダロン・アセモグルの技術論、

『脱・私有財産の世紀』からの変化

――ノーベル経済学賞受賞者のダロン・アセモグルさんは、サイモン・ジョンソンさんとの共著『技術革新と不平等の1000年史』(早川書房)で、タンさんが台湾で主導したデジタル民主主義構想を支持しています。アセモグルさんの「テクノロジーの進化の方向性は、社会の選択に左右される」という話は、『PLURALITY』の主張とほぼ一致しますね。

アセモグルさんは、新しいテクノロジーが導入されたからといって自動的に社会が豊かになるわけではないと論じています。一部の人は、アメリカでフォード自動車が生産性の高い工場生産を確立し、労働者を豊かにしてゴールデンエイジを迎えたのだから、今日のAIでも同様のことが実現できると主張しますが、アセモグルさんはテクノロジーの導入がすべてではないと言うのです。

労働組合などの組織や、労働者をエンパワメントする制度など、技術を社会善に応用する方法が、社会全体の豊かさ実現には不可欠で、そうした仕組みがなければ、新しい技術導入の恩恵は限られたエリートにしかもたらされないとアセモグルさんは主張しています。

また、A Iの進化に危うさを感じてブレーキをかけることを主張する識者がいますが、タンさんはそれには反対で、A Iに「ハンドルをつける」ことを提言しています。人間がA Iをきちんとコントロールできるように制度や体制を構築することの大切さを説くのです。

――『PLURALITY』の共著者のグレン・ワイルさんには、エリック・ポズナーさんとの共著『ラディカル・マーケット 脱・私有財産の世紀』(東洋経済新報社)で示した思考から少し変化が見られますでしょうか。

グレン・ワイルさんは経済学者なので、最適化や効率化を重視する思考を長年続けて来られたかと思います。『PLURALITY』の中で最適化に関する話はワイルさんが書かれているのではないでしょうか。他方、オードリー・タンさんは、最適化については前述の通り「グッド・イナフ」を推す人なので、この点に関する共同執筆では緊張関係あるいは相乗効果が生まれています。ここも『PLURALITY』の魅力の一つです。

ワイルさんとは先日対談したのですが、その際、前著『ラディカル・マーケット 脱・私有財産の世紀』では、原子論的な個人を前提にいろいろな制度を考えたけど、『PLURALITY』プロジェクトの中ではコミュニティ単位で考えるようになったと、ご自身の変化についてお話しされていました。

また、その対談で、SNSでのデータ収集と分析の新たな動きについて話されていました。従来はある事柄についての単純な投稿数だけが集計されてきましたが、ワイルさんたちは、コミュニティごとの投稿数が集計・分析されるようなSNSを構想しています。

例えばSNSでバズっているコンテンツがあって、大量の視聴回数が集計されていたとしても、実はごく一部のコミュニティの人たちだけがハマっていて、それ以外の人たちは全然興味がないということがあります。でも、従来の集計ではその実態がわからない。それに対して、ワイルさんたちは、個々のコンテンツがどのようなコミュニティから視聴されているのかを明示するSNSを目指しています。

すると、SNSのビジネスモデルは転換し、視聴回数に比例して得られる収益を目的にした低品質のコンテンツが少なくなっていくだろうとワイルさんは見ています。また、アメリカのスーパーボウルのような、多様な立場の人たちが一堂に会するコンテンツは、これまでよりもはるかに多くの広告費を得られるだろうと言います。

商品広告だけでなく、選挙活動におけるSNS活用のあり方も変わっていくでしょう。ある政治系のコンテンツが膨大な視聴回数を集計したとしても、「一部の熱狂的な支持者が何回も視聴しているだけ」ということが明らかになれば、支持の広がりにはつながりにくくなります。

他方で、多様な立場の人たちが支持している政治系コンテンツが明示されるようになると、各党や政治家たちは分断を煽るような主張は控え、さまざまな立場を橋渡しするような主張を競うようになるかもしれません。

*後編は、「ベルナール・スティグレールやハンナ・アーレントの哲学、プルラリティを日本で実現するための条件や方法」などについて。明日公開予定です。

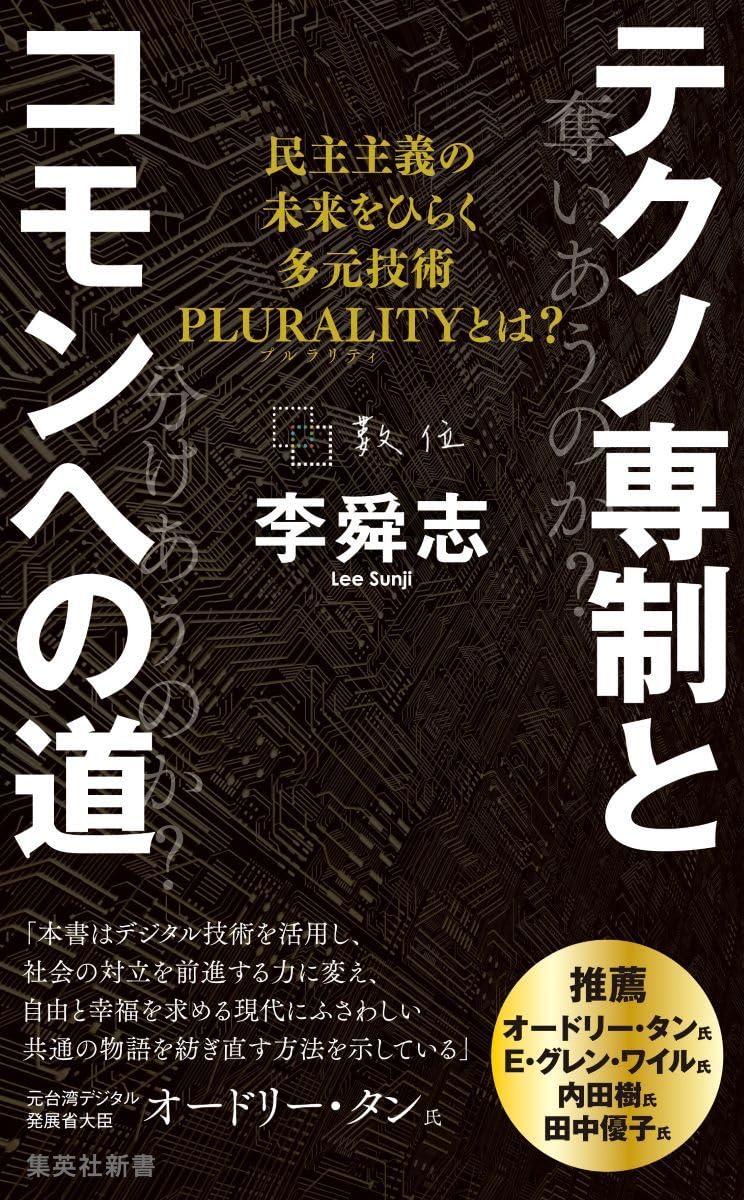

1990年、神戸市生まれ。法政大学社会学部准教授。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。日本学術振興会特別研究員、コロンビア大学客員研究員などを経て現職。著作に『ベルナール・スティグレールの哲学 人新世の技術論』(法政大学出版局)、『テクノ専制とコモンへの道』(集英社新書)。