8月も下旬に入ったものの、天然サウナのような猛暑が続いている。日本の夏の暑さは年々厳しさを増しているが、同時に、命に関わる危険が増しているのが「熱中症」だ。大人よりも熱中症のリスクが高いのは、体温調節機能が未熟な子どもたち。正しい対策を怠ってしまうと、楽しいはずの夏休みが、一転して悪夢に変わる可能性もある。

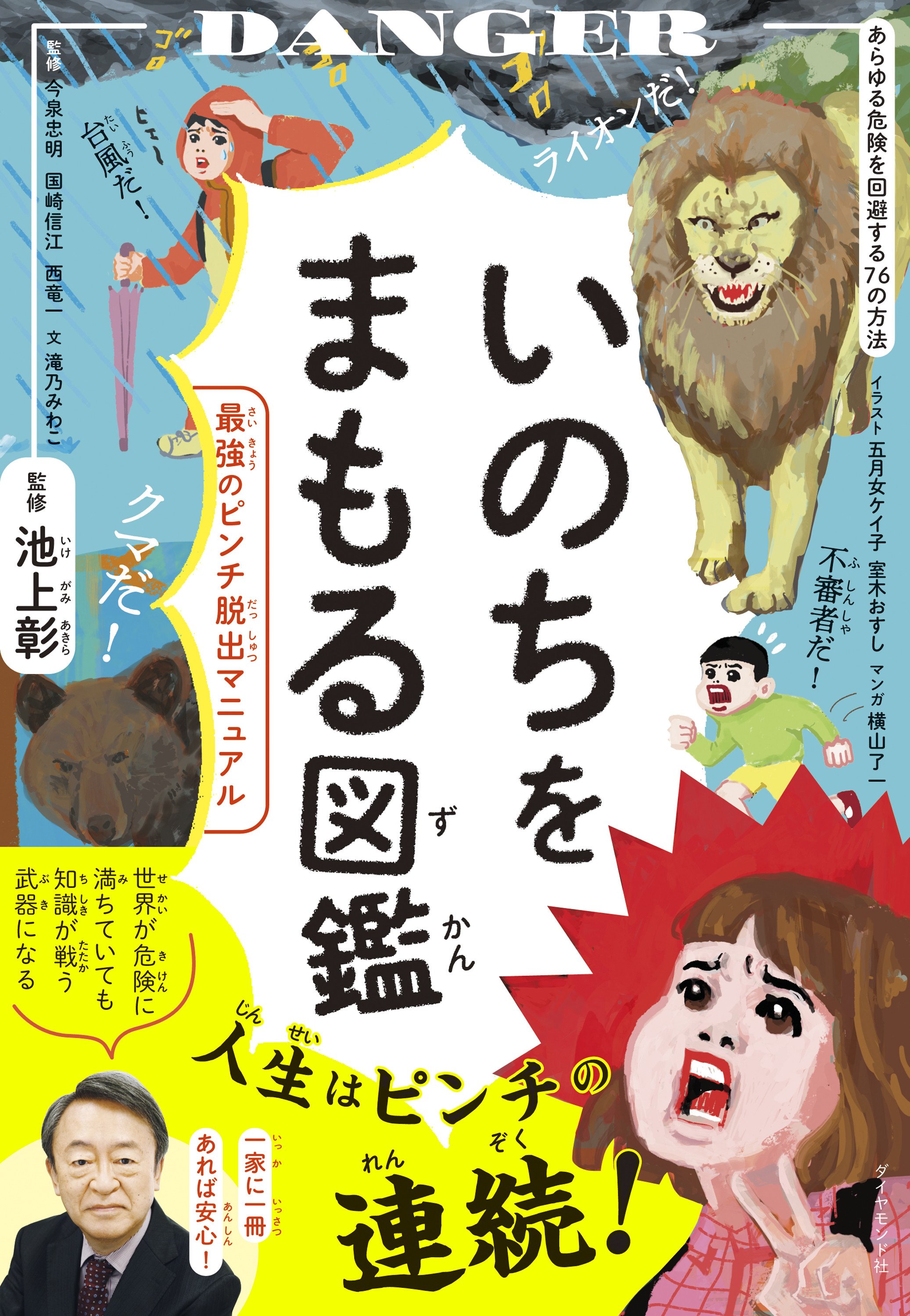

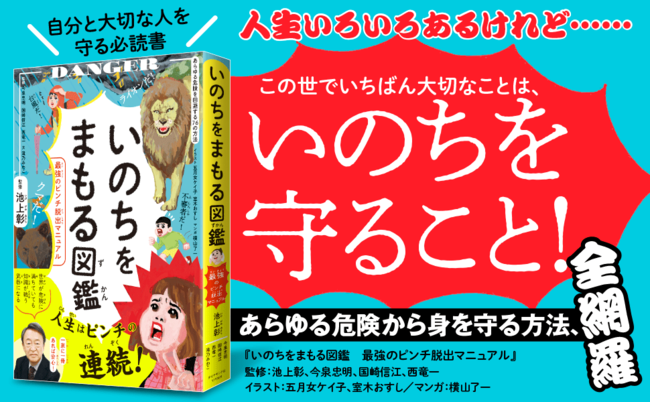

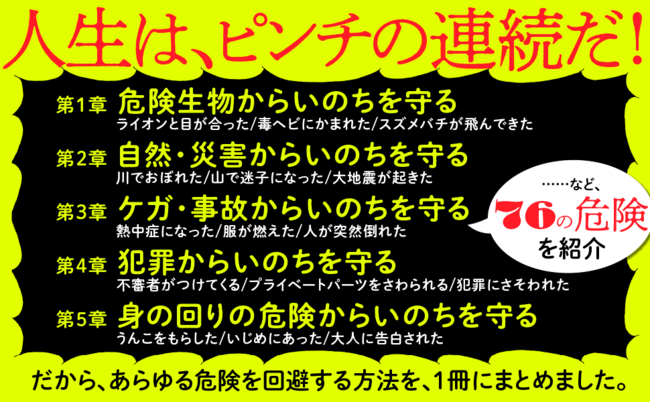

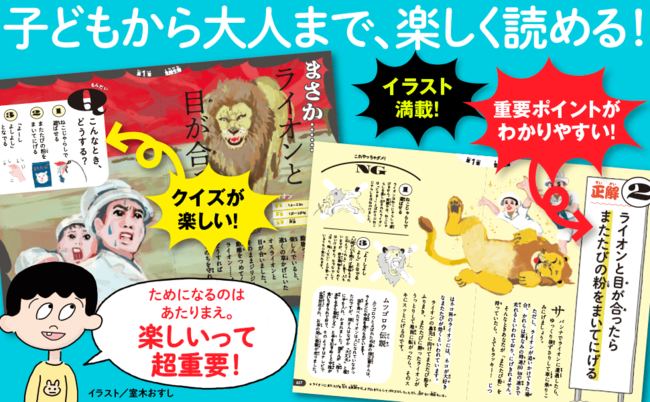

そこで本記事では、池上彰総監修『いのちをまもる図鑑』(ダイヤモンド社)で第3章「ケガ・事故からいのちを守る」の監修を務めた救急科専門医の西竜一氏に、「熱中症のメカニズムと予防法」を聞いた。夏のレジャーシーズンを後悔なく過ごすために、意外と知られていない熱中症対策の正しい知識を身につけよう。(取材・構成/樺山美夏)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

熱中症発生のメカニズム

――2025年6月1日から、事業者は従業員の熱中症対策を講じることが義務付けられました。でも、この猛暑の中、家庭における熱中症対策は自分の責任です。熱中症から身を守るために、まずそのメカニズムを教えてください。

西竜一氏(以下、西):熱中症を理解するためには、まず「環境」「体」「行動」という3つの要因を知ることが大切です。

環境要因は、気温や湿度、風の有無、日差しの強さなどです。

体の要因は、年齢(乳幼児や高齢者)、持病の有無、体調(寝不足や二日酔いなど)です。

行動要因は、激しい運動や長時間の屋外作業、水分補給の不足などが挙げられます。

熱中症は、これら3つの要因が絡み合って、引き起こされます。

――今年は、まだ夏前の5月、6月でも気温が上がった日に熱中症で搬送された人がいました。これは、環境要因の暑さにまだ体が慣れていないことが原因なのでしょうか?

西:まさにその通りです。私たちの体には、「暑熱順化(しょねつじゅんか)」と呼ばれる、素晴らしい環境適応能力が備わっています。これは、暑い環境に徐々に体を慣らしていきながら、体温調節が上手になる体の変化のことです。具体的には、汗をかく能力が向上して、効率的に汗をかき体温調節ができるようになるのです。

汗をかくのは、とても重要

――では、汗っかきの体質は、いい面もあるんですね。

西:汗は、皮膚の表面で蒸発する際に、「気化熱」という熱を奪って体温を下げてくれます。暑熱順化ができていない体は、この汗をかくタイミングが遅れたり、汗の量が足りなかったりするため、体内に熱がどんどんこもってしまうのです。

暑熱順化ができるようになるには、個人差はありますが、1週間から2週間ほどかかります。ですから、冬の寒さに慣れた体が、いきなり夏の暑さにさらされるゴールデンウィークの晴れ間や、梅雨の合間の蒸し暑い日は、体の準備ができていないため、非常に危険だったのです。

気温28℃、湿度70%を超えたら熱中症リスク大

――日本の夏は、気温だけでなく湿度も高いのが困りものです。湿度が低くてからっとしていれば、まだ過ごしやすいのですが……。

西:そうですね。熱中症のリスクを語る上で、湿度と風は気温と同じくらいか、それ以上に注意が必要です。厚生労働省は、気温28℃、湿度70%を超えると、熱中症のリスクが高まると注意喚起しています。

湿度が高いと、空気中の水分量が多くなるため、汗が蒸発しにくくなります。これは、雨の日に洗濯物が乾かないのと同じ原理ですね。いくら汗をかいても蒸発しなければ、気化熱は奪われず、体温は下がりません。むしろ、汗で体がベタベタする不快感だけが残り、体力は消耗していきます。

風がない日は要注意

――まさに、夏は体のベタベタとの戦いです!

西:風がない「無風」の状態も危険です。風があれば、汗の蒸発が促されますが、無風だと熱気が体にまとわりついたままになります。ジメジメと蒸し暑く、風のない日が、熱中症になりやすい最悪の条件だと覚えておいてください。

――わかりました。体を暑さに慣らすために、日常生活でできることはありますか?

西:あえて体を動かすなどして、意識的に汗をかく練習をするのが効果的です。たとえば、少し汗ばむ程度のウォーキングやジョギングをしたり、シャワーで済ませずに湯船にしっかり浸かって入浴したり。そのようにして日常的に汗をかく習慣をつけると、暑熱順化を促すことができます。すると、急にうだるような暑さになっても、体がスムーズに汗をかけるようになるのです。

暑熱順化は、ドライ冷房が効いた部屋にいると、つい油断してしまいがちです。早め早めに準備を始めることが、自分と家族を熱中症から守るための基本的な対策法です。もちろん、運動や入浴の前後には、十分な水分補給を忘れないでください。

※本稿は、『いのちをまもる図鑑』に関連した書き下ろし記事です。

医師。公衆衛生学修士。救急科専門医。南町田病院救急科勤務。帝京大学医学部救急医学講座非常勤講師

帝京大学医学部卒業。救急医として日々あらゆる病気やケガの診察をし、災害時には被災地において医療活動を行う。救急・災害医療の知識を市民へわかりやすく伝える活動も行っている。