運転士による列車種別の誤認が

判明したのは池袋駅到着後

ATCが正常に機能しない場合、一時的にATCを切り(ATCを開放するという)、低速で次の区間まで進んで、正常な信号を受信するか試みる。ただし、ATCが機能しないまま走行するのは危険なので、必ず指令所の許可を受けた上で、必要最低限の移動のみ行う決まりになっている。前掲朝日新聞に「保安装置を切った状態で電車を動かし」とあるのはこれを意味する。

ところが、当該列車の停止信号は正常なものだった。前述のように3番線の急行が先行する設定になっていたため、赤信号の先は3番線を通過する後続の急行列車に対する「80コード(制限速度時速80キロ)」が設定されていた。当該列車はATCを開放して赤信号を越えて次の区間に進み、「80コード」を受信した。

東京新聞の「誤った制限速度情報」はこれを指す。ただし、当該列車が80コードの区間に入った時点でATCは後続列車に停止信号を出すため、衝突の危険はなかった。

停止信号が解消されたことで運転士は手動運転で運転再開したが、開通していないポイントを車輪で無理やりこじ開ける形となった(冒頭図参照)。メトロによれば、ATOではなく手動運転で再開したのは「運転の途中から運転を再開する場合は、車両情報がリセットされている可能性があるため手動運転にて運転を再開する取扱いとしている」からという。ちなみに本来は入線しない4番線からでも、急行としてATO運転することは可能だそうだ。

誤認したまま当該列車が出発した後、運転士は急行のつもりで加速したため制限速度を超過した。当然、ポイントの損傷で異音や振動が発生し、運転士も「通常と違う音がした」と認めたため約300メートル進んで停止した。

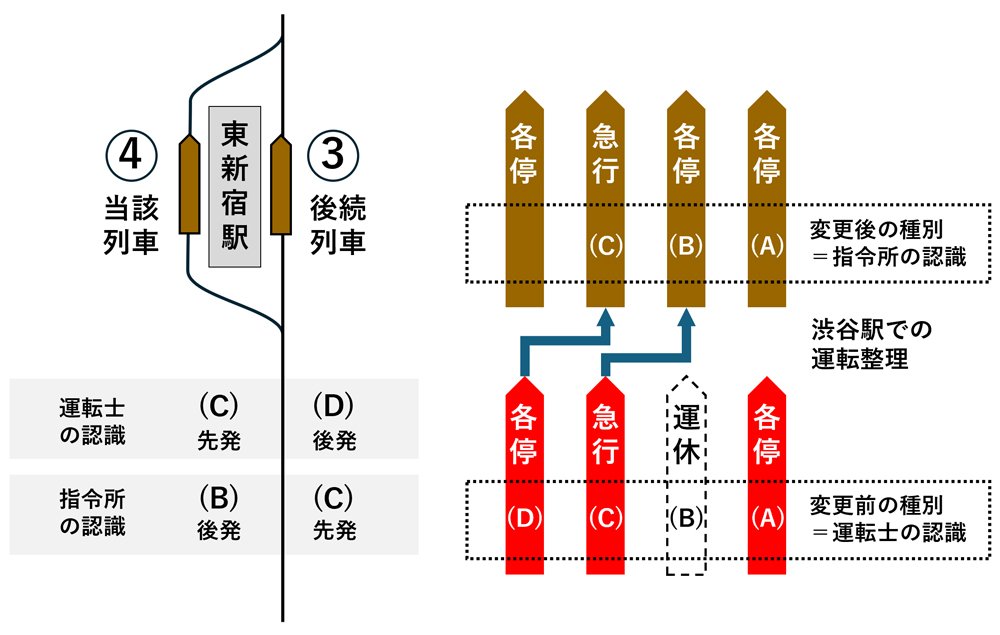

一連の過程でどのような判断ややり取りがあったのか、東京メトロは引き続き調査中と説明するが、いずれにせよ、当該列車は運転を再開し、引き続き急行列車として運転した。運転士が列車種別を誤認していると判明したのは池袋駅到着後で、同駅から各駅停車として運行したという。