Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

国土交通省は7月29日、三大都市圏都市鉄道の2024年度混雑率調査の結果を公表した。混雑率とは朝ラッシュピーク1時間合計の輸送量(輸送人員)を輸送力(定員)で割って算出する。つまり1時間あたりの平均混雑率であり、列車や車両で偏りがあるため、実感とは異なることに注意が必要だ。今回のランキングから見えるアフターコロナの変化とは。(鉄道ジャーナリスト 枝久保達也)

混雑率ランキング1位は

5年連続で日暮里・舎人ライナー

混雑率調査は例年、年間で最も利用者数の変動が少ない9月から11月にかけて行われる。実施時期や測定方法は各事業者に委ねられており、自動改札機の通過データからの推定、電車の空気ばねにかかる荷重からの推定、目視による測定などさまざまだ。

東京圏の平均混雑率は前年比3ポイント増の139%、大阪圏は同1ポイント増の116%、名古屋圏は同3ポイント増の126%となった。昨年調査ではコロナ禍の収束を背景に、東京圏では13ポイントの急増だったが、今年はほぼ横ばいだった。

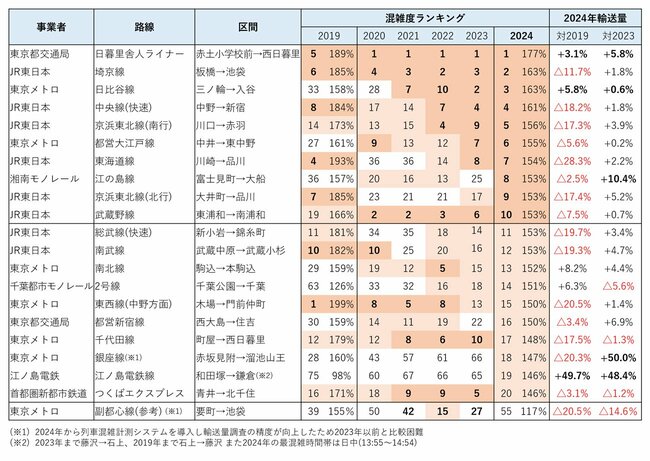

混雑率ランキング1~20位の路線 拡大画像表示

混雑率ランキング1~20位の路線 拡大画像表示

東京圏を路線別に見ると、1位は5年連続となる日暮里・舎人ライナー(赤土小学校前→西日暮里間)で、混雑率は6ポイント増の177%だった。輸送量は前年比で5.8%増、2019年比で3.1%増となり、利用がコロナ前を上回る数少ない路線のひとつだ。

2020年ダイヤ改正の増発で輸送力が6.6%増加したため、混雑率は2019年の189%から減少しているが、輸送量は2021年度以降、3.2%増、8.4%増、10.8%増、5.8%増と一定ペースで増加しており、このままでは遠からずコロナ前を上回る混雑になりそうだ。