写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

7月28日午後2時46分頃、東京メトロ副都心線東新宿駅でポイント故障が発生し、8時間にわたり運転を見合わせるトラブルが発生した。8月6日の同社発表によると、「ダイヤ乱れに伴う列車運休が生じている中、指令員と運転士の認識が合わないまま、運転指示を行ったことで列車が転換していないポイントに進入し、割り出し」たことが原因という。しかし、この説明だけで理解できる人は少ないだろう。現場ではいったい何が起きていたのか。(鉄道ジャーナリスト 枝久保達也)

自動列車制御装置があるのに

なぜこのような事態が発生したのか

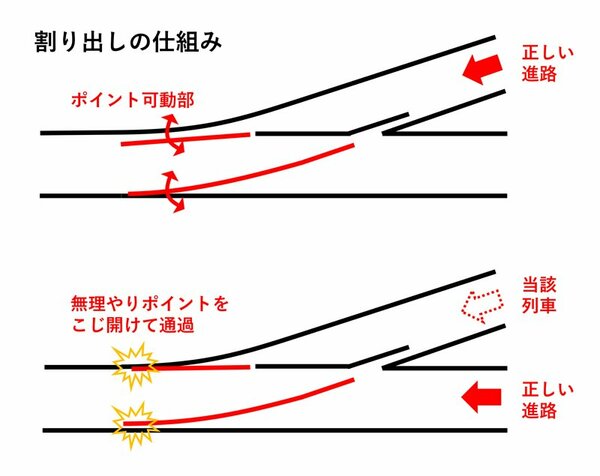

割り出しとはポイントが正常な方向に切り替わっていない状態で車両が通過し、ポイントに損傷が発生することをいう。また、当該のポイントは制限速度時速40キロのところ、約12秒間、最大速度時速66キロで走行していたという。

筆者作成 拡大画像表示

筆者作成 拡大画像表示

しかし、この説明だけで何が発生したか分かる人はほとんどいないだろう。時系列と背景はこれから説明するが、特に筆者が疑問に思ったのは、副都心線には赤信号や速度超過には自動的にブレーキがかかるATC(自動列車制御装置)があるにもかかわらず、なぜ進入してはならない区間での割り出しや速度超過が発生したのかだ。場合によってはATCの信頼性も揺らぎかねない。

これについて8月6日の朝日新聞デジタル版は「指令所と運転士の間で連絡ミスがあり、保安装置を切った状態で電車を動かし、無理にポイントを通過したことが原因だと発表した」、同日の東京新聞デジタル版は「ポイント通過の際、誤った制限速度情報を受け」たと報じている。どういうことなのか。