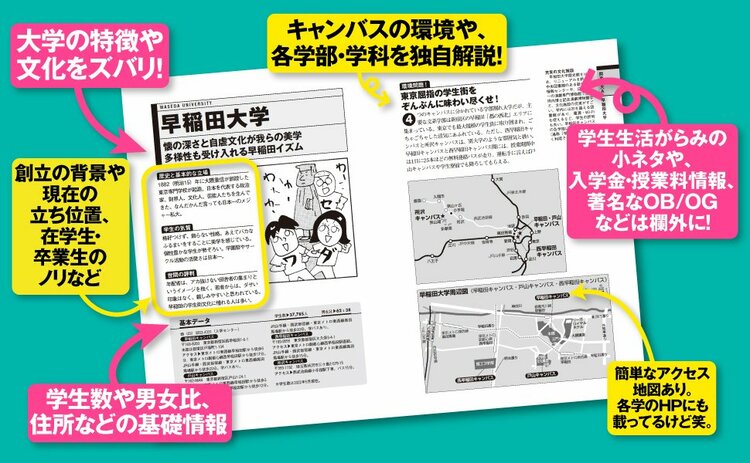

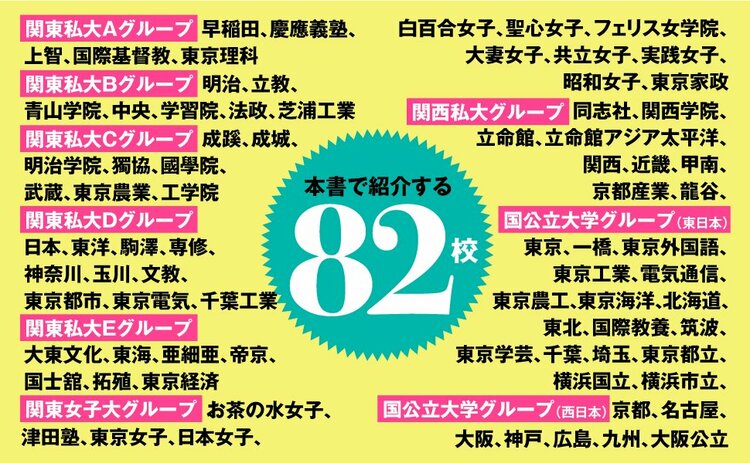

25年以上多くの読者に選ばれ続けてきた大学案内『大学図鑑!』が今年もパワーアップして発売された。現役生・OB・OGら5000人超のナマの声によってつくられた本書は他の大学選びのひとつの手段として選ばれている。本記事では最新版である『大学図鑑!2026』の出版を記念して、内容の一部を抜粋し再編集してお届けする。(本記事は2025年1月時点に執筆した『大学図鑑!2026』をもとにしています)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

かつては理系大学のわりには単位取りが容易だったが、大学側の姿勢が変わり、楽勝ムードはいまやない。工学部の新入生は入学式前の時期にプレースメント・テストを受け、成績が芳しくないと高校で習うレベルの「基底科目」の単位取得が課せられる。ついていけないと警告、それでも挽回できないと......。

「平成26年度文部科学省スーパーグローバル大学等事業『スーパーグローバル大学創成支援』」に私立理工系大学で唯一採択されたこともあり、グローバルエンジニア育成の取り組みも盛ん。学生からの評価も高い。

創立100周年を迎える2027年までに、アジアの工科系大学のトップ10入りすることをめざしている。

工学部

2024年に学科制から課程制に変わり、土木工学課程(都市・環境、基幹機械、先進機械の3コース)、物質科学課程(環境・物質、化学・生命工学の2コース)、電気電子工学課程(電気・ロボット、先端電子工学の2コース)、情報・通信工学課程(情報通信、情報工学の2コース)の5課程9コースとなる。

機械工学は実験などで忙しい。逆に電子工学などは週に1~2度しか実験がないなど、課程や研究室によって大変さはバラバラだ。ただし、実験は2~3人の少人数で取り組むものが多く、うかつにサボれないのは共通。情報通信工学や電子工学はオタク傾向強め。

電子工学は近年介護分野でも注目されているロボット製作関連の講義や研究室がある。学生生活は夜を徹しての研究も少なくない。「ある日、味噌汁の上に座標軸が浮いて見えた」という人もいる。

システム理工学部

電子情報システム学科、機械制御システム学科、環境システム学科、生命科学科、数理科学科の5学科。工学部同様に、学科によって学ぶ内容はバラバラ。生命科学科は生命科学と生命医工学の2コース。2019年からは全学科に国際プログラムが創設されている。

卒業に必要な単位のうち、4分の1の科目を英語で学修する。海外の提携大学で専門科目を履修し、英語を使って専門的なコミュニケーションを図れるようにするのが狙い。ただ、各学科から4~10名程度の狭き門。グループワークや演習が頻繁に行われるのも特徴。

デザイン工学部

デザイン工学科のみ。社会情報システム、UX、プロダクトの3つのコースに再編された。学生は、双方の分野を履修し、自分の適性を見極めることができる。デザイナーではなく、デザイン能力のある技術者養成が狙いなので、工学的な教育も用意されている。

建築学部

先進的プロジェクトデザイン、空間・建築デザイン、都市・建築デザインの3コースがある。建築についてさまざまな分野の教授が在籍し、研究室の数も他学部に比べて多い。建築だけを集中して学べる環境だが、課題やグループワークも多く、建築以外のことがやりたい人には辛い部分も。