【解説】時代のニーズを掴む「事業の多角化」

菊池の慧眼は、単に文芸の領域に留まりませんでした。彼は『文藝春秋』が軌道に乗ると、読者の関心が多様化していることを敏感に察知します。

世の中の「流行」や「ゴシップ」といった、より大衆に響くコンテンツを積極的に取り入れたのは、現代ビジネスにおける「事業の多角化」そのものです。専門誌としてのブランドを確立しつつも、より広い読者層、すなわちマスマーケットの獲得へと舵を切ったのです。

この市場の変化を捉え、柔軟に事業内容をピボットさせる戦略は、変化の激しい現代市場を生き抜くビジネスパーソンにとって、大いに参考になるでしょう。

才能が集まる「プラットフォーム戦略」の先駆け

さらに菊池は、昭和10(1935)年に「芥川賞」と「直木賞」を創設します。これは、単なる雑誌運営を超えた、壮大な文化戦略でした。自身の雑誌を、才能ある新人作家が世に出るための「登竜門」として位置づけたのです。

これにより、『文藝春秋』は単なるメディアから、作家たちが集い、競い、育っていく「プラットフォーム」へと進化しました。優れた才能を発掘し、自社のエコシステムに取り込むことで、コンテンツの質を持続的に高め、ブランド価値を盤石なものにしたのです。

この仕組みづくりは、現代のプラットフォームビジネスの原型ともいえるでしょう。

稀代の起業家、菊池寛に学ぶべきこと

新聞記者からベストセラー作家へ、そして稀代のメディア王へ。菊池寛の歩みは、社会の潮流を読み解き、大胆な決断と巧みなブランディングで次々と成功を収めた、一人の優れた「起業家」の物語です。

彼が示した、時代のニーズを捉える嗅覚、才能を惹きつけ育てる仕組みづくりの手腕は、時代を超えて全てのビジネスパーソンに普遍的な示唆を与えてくれます。

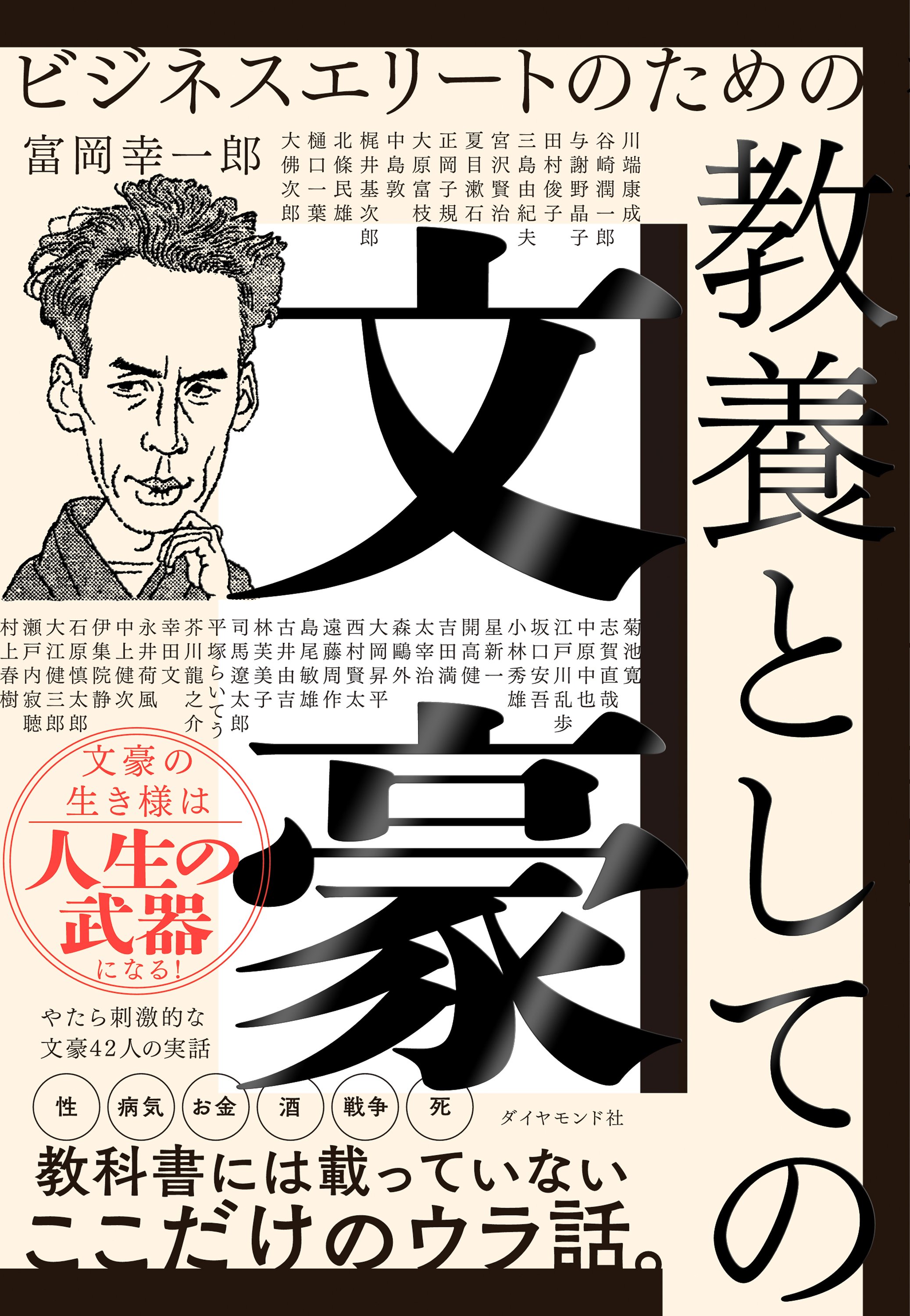

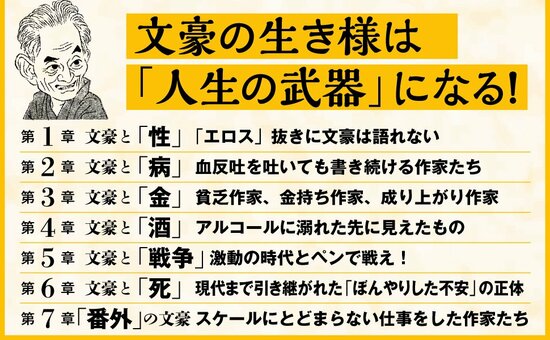

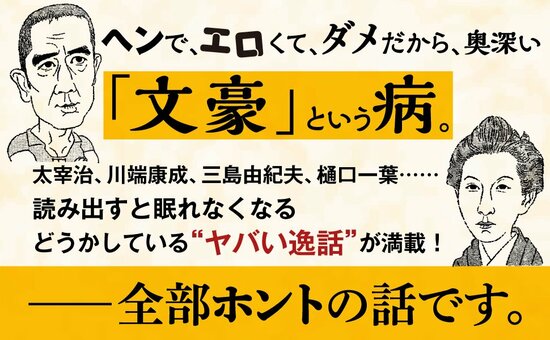

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。