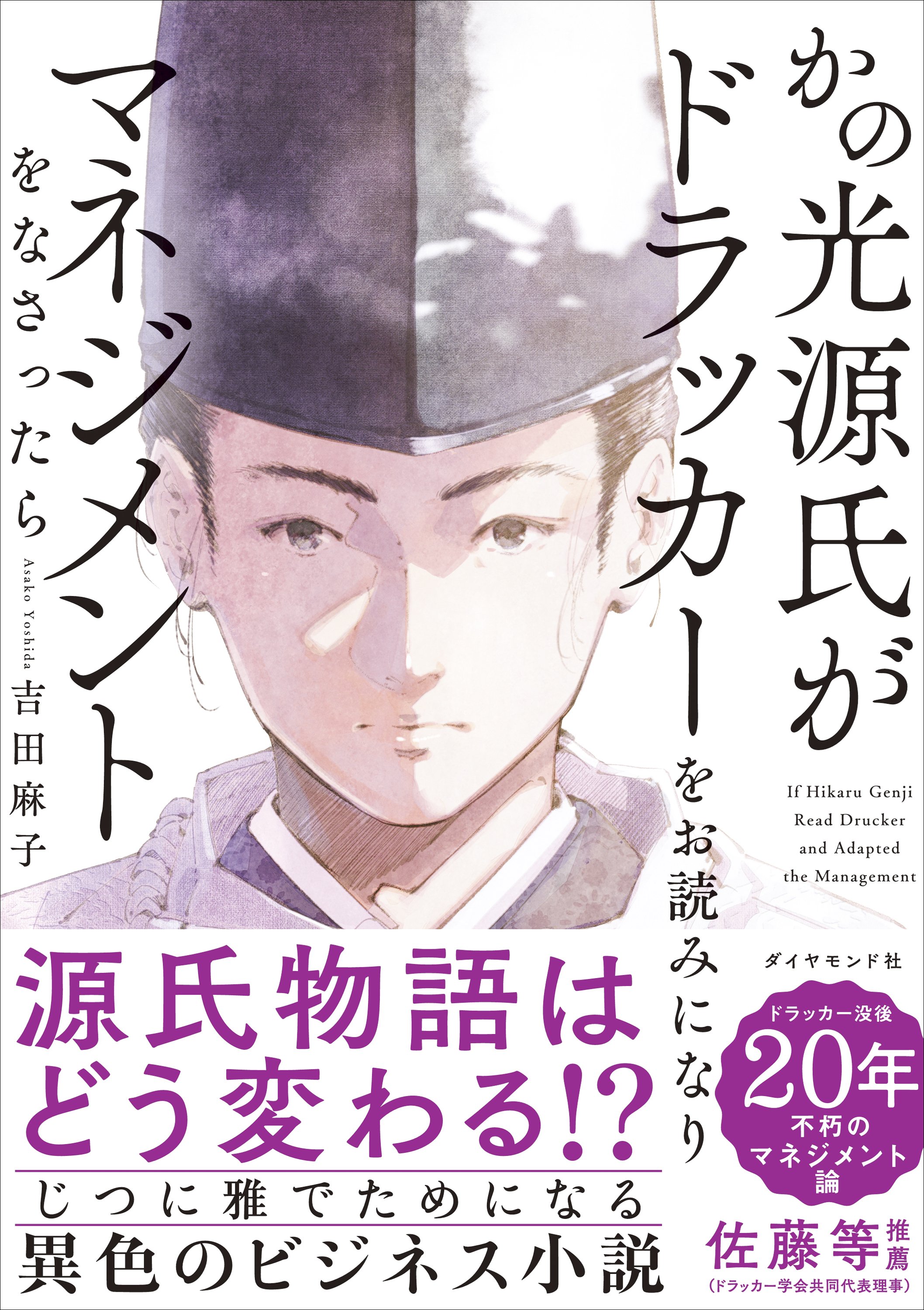

ドラッカーも認めた『源氏物語』

――著書『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』のテーマは「光源氏×ドラッカー」でした。なぜ光源氏だったのでしょうか。

私は25年ほど前からカラーの勉強を始めたのですが、学びを深めていくうちに西洋と日本の色彩に対する美意識の違いのようなものを感じるようになっていきました。

日本には植物染料による独特の中間色文化があり、四季折々の自然界の彩りを愛で、多くの色名があり、特に平安時代には十二単の襲(かさね)の色目などにみる色彩文化の隆盛があったことを知りました。

そこで「カラーリストと読む『源氏物語』」という読書会を仲間たちと函館で始め、平安時代の色彩について学びを深めていきました。

一方で、ドラッカーの本を読み進めていく中で、『すでに起こった未来』という論文集の中の『日本画にみる日本』において、「中世における西洋最大の偉業は、トマス・アクィナスの『神学大全』であり、これは人類の歴史の中でも最高の概念的・分析的な著作である。これに対して、日本の中世にあたる11世紀の最も誇るべき偉業は、宮中の男女、愛と病と死に関する婉曲な描写からなる世界最高の小説、紫式部の『源氏物語』である」という文章に出合いました。

ドラッカーは日本画のコレクターとしても有名で、ドラッカーコレクションは千葉や山口、長野の図書館で展示企画されたこともあります。私も観に行きましたが室町時代の山水画など、日本人の精神文化を感じる静けさと奥行きのあるコレクションでした。

ドラッカーは日本画を通じて日本の美学を見ていることを、この章で書き表しており、私はいち日本人として嬉しくなると同時に、ドラッカーのいう日本人の知覚能力を再認識する機会となりました。

「ドラッカーが『源氏物語』に言及している!」、カラーとドラッカーの学びが結びついた瞬間だったかもしれません。

光源氏は日本人の知覚を象徴する存在

これが2015年頃で、前作『人生を変えるドラッカー』の校正作業をしている頃でした。いつも心のどこかで「続きを書くとしたらどんな本だろう」と問いかけていた時期でもありました。

私は、光源氏は単なるプレイボーイではなく、日本人の知覚能力を象徴する存在だと感じました。

寝殿造の建築、四季を映す庭園、御簾の向こうの衣擦れ、和歌を交わす文化。

どの紙を選ぶかにまでセンスと教養が込められていました。政治・経済・教育・芸術・宗教など幅広い分野を描きつつ、多彩な人物の心象を繊細に描いた世界最高峰の大河小説。

そんな「光源氏」がもしも「ドラッカー」を読んだら――。源氏物語の色彩を追い、ドラッカーの読書会に明け暮れていた日々の中で、自然にそのような着想が生まれ、今回の小説『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の執筆につながっていきました。

――光源氏はプレイボーイの印象が強かったですが、まさかドラッカーがそんな受け取り方をしているとは……! そこから着想を得て、今回の作品はどのようなテーマで書かれたのでしょうか。

前作『人生を変えるドラッカー』は、ドラッカーのマネジメント体系のうち「セルフマネジメント」を中心に書きました。

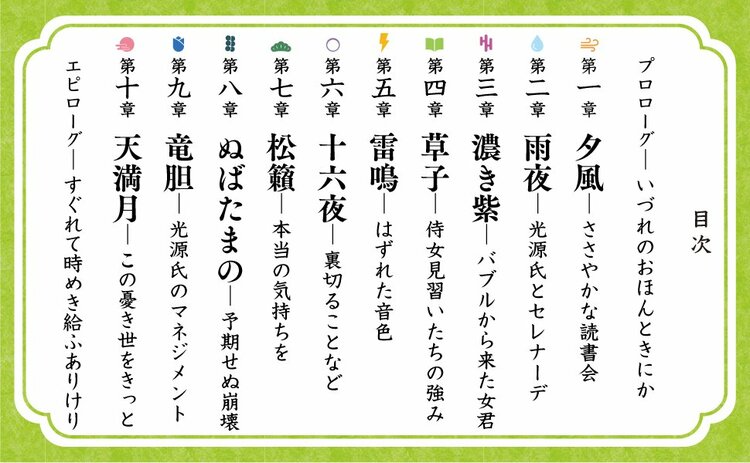

それに対して本作のテーマは「人と仕事のマネジメント」、つまり組織の中でのマネジメントです。小説の中で実施される読書会のテーマも「よい仲間とよい仕事編」です。

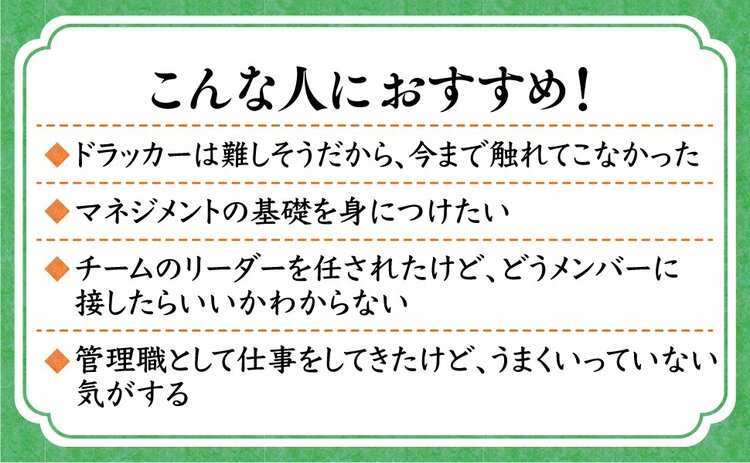

ですから、このようなお悩みを抱える方に特におすすめです。

・今の会社の人間関係で悩んでいる

・部下の育成で悩んでいる

・上司とうまく合わなくて悩んでいる

・仕事が忙しすぎてどうしたらいいかわからない

・自分らしさを生かす方法がわからない

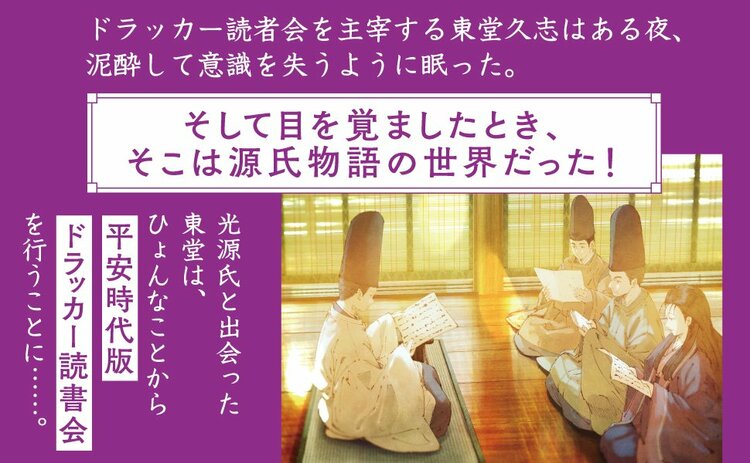

本書は「源氏物語の世界にワープして、光源氏たちとドラッカーを学ぶ」という設定で書かれています。現代とは違う舞台設定だからこそ、ドラッカーが説いた普遍的なマネジメントの原理を物語として立体的に味わうことができるはずです。

経営理論を学びたいけれど硬い本は苦手……という方にも、エンターテイメントとして楽しみながら読んでいただけます。

さらに読者層ごとにこんな楽しみ方があるでしょう。

・ドラッカーをまだ読んだことがない方へ:物語小説として自然に親しめる入口に。

・すでにドラッカーを学んでいる方へ:理論を新しい角度から照らし、発見を得られる読み方に。

・自分らしい働き方や生き方を模索している方へ:普遍的な問いからヒントを受け取る機会に。

光源氏とドラッカーという、一見遠い二つの世界の交わりが、きっとあなた自身の仕事や人生を考えるきっかけになる――そんな思いを込めて書きました。

――ありがとうございました。