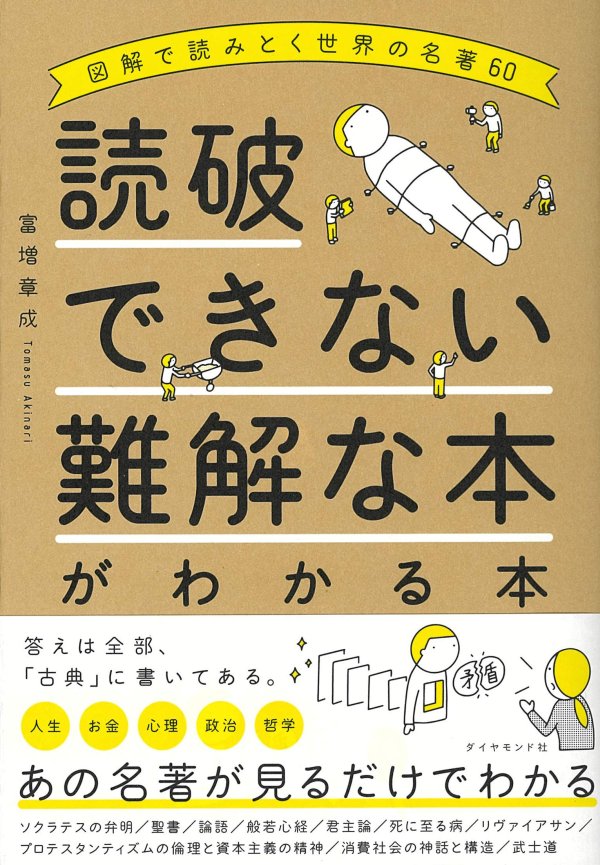

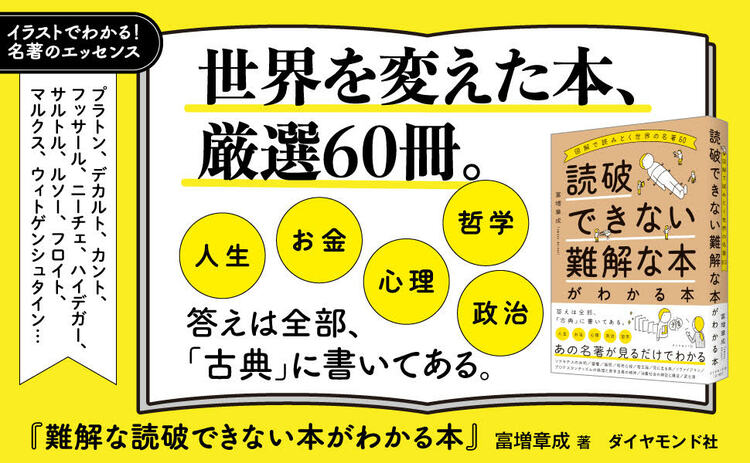

世界に多大な影響を与え、長年に渡って今なお読み継がれている古典的名著。そこには、現代の悩みや疑問にも通ずる、普遍的な答えが記されている。しかし、そのなかには非常に難解で、読破する前に挫折してしまうようなものも多い。そんな読者におすすめなのが『読破できない難解な本がわかる本』。難解な名著のエッセンスをわかりやすく解説されていると好評のロングセラーだ。本記事では、ボードリヤールの『消費社会の神話と構造』を解説する。

生産物の価格にはそれなりの意味がある。多くの労働力が投入されている、あるいは、機能的な価値がある等。ところが、現代においては、そのような本質的な意味とは無関係に、持っているだけで個性を際だたせることができるブランドものに高い値段がつく。

モノの価値は意外なところにある

ボードリヤールは、現代の消費社会では、人々は商品を記号として消費しているのだという分析をしました。

「販売店は、互いに求め合い応答し合う、ほんのすこしだけの異なったモノのシリーズを提供している」「洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機等は、道具としてのそれぞれの意味とは別の意味をもっている。ショーウィンドウ、広告、企業」、「消費者をもっと多様な一連の動機へと誘う、より複雑なモノとして互いに互いを意味づけあっている」(同書)

カバンを買うときの基準は、本来は持ち運びがしやすいか、どれだけ物が入るかなどでした。

ところが、ある時期から、デザインや色が豊富になり、形も多様化しました。どこのブランドかなど、使用の仕方以外の判断基準が混ざってきたのです。そうなると、どんどん流行に流されていきます。

なぜなら、「消費社会が存在するためにはモノが必要である。もっと正確にいえば、モノの破壊が必要である」からです。

「今日、生産されるモノはその使用価値や達成可能な持続性のために生産されるのではなくて、反対に価格のインフレ的上昇と同じ程度のスピードで早められるモノの死滅のために生産される」(同書)

「モノの使用価値を増加するのではなくて奪い取ること、つまり、モノを流行としての価値や急テンポの更新に従わせることによって、モノの価値=時間を奪い取ることである」(同書)

「モノの死滅」など本書にはかなり過激な表現も見られます。

ブランド品はなぜ高い?

商品はモノではなく記号となり、モノの効用よりも他の商品との差異が重視されるようになります。これが魅力を生みます。

近代社会は生産中心の社会でした。となると、生産の観点から分析できた近代的な社会は、終わったということになります。

生産の時代と異なり、消費社会においては商品のブランド的な魅力が重視されます。生産の時代には社会を象徴する場所は、工場や鉄道などでした。

しかし、現在は、大量の商品が華やかに陳列されたドラッグ・ストアやショッピングセンターです。これは、他の商品との差をつける働きをします。

ボードリヤールは、生活の必要物を求める「欲求」と、社会的地位と差異を求める「欲望」を区別します。

お腹がすいたからパンを買うというのは「欲求」、かっこつけたいからブランドのスーツを買うのが「欲望」です。

「欲望」は他人との区別を表現する、記号の象徴を消費すると考えられました。

本書では、メルセデス・ベンツとヘア・カラーの宣伝文を「ル・モンド」紙とある女性週刊誌から引用しています。「あなたを個性的にします」というスローガンのもとで、差異を強調するのです。

「すべての宣伝には意味(センス)が欠如している。宣伝は意味作用を伝達するだけである」(同書)

消費社会の人間は、単にモノの機能や効用を消費するだけではなくて、昔の貴族と同じく、社会的地位を誇示し、他の人間との差異と区別をきわだたせることを求めます。

しかし、消費欲望がより多く記号財に向かうのに比例して、財はますます記号化していき、消費社会は記号の体系になります。

この行動様式を体現するのは上昇志向をもつ中間階層なので、この階層は他人とのごく小さい差異を求めて行動します。

すると、最後はその差異を相互に解消して同一性を生みます。つまり、イタチごっこになるのです。

そういう仕組みがあることを踏まえておくと、ショーウィンドウの買い物も勉強になるのかもしれません。

富増章成(とます・あきなり)

河合塾やその他大手予備校で「日本史」「倫理」「現代社会」などを担当。

中央大学文学部哲学科卒業後、上智大学神学部に学ぶ。

歴史をはじめ、哲学や宗教などのわかりにくい部分を読者の実感に寄り添った、身近な視点で解きほぐすことで定評がある。

フジテレビ系列にて深夜放送された伝説的知的エンターテイメント番組『お厚いのが、お好き?』監修。

著書『21世紀を生きる現代人のための哲学入門2.0 現代人の抱えるモヤモヤ、もしも哲学者にディベートでぶつけたらどうなる?』(Gakken)、『日本史《伝説》になった100人』(王様文庫(三笠書房))、『図解でわかる! ニーチェの考え方』、『図解 世界一わかりやすい キリスト教』『誰でも簡単に幸せを感じる方法は アランの『幸福論』に書いてあった』(以上、KADOKAWA)、『超訳 哲学者図鑑』(かんき出版)、『オッサンになる人ならない人』(PHP研究所)、『哲学の小径―世界は謎に満ちている!』(講談社)、『空想哲学読本』(宝島社文庫)など多数。

【著者からのメッセージ】

私たちはなぜ本を読むのでしょうか。それは「本は人類が積み上げてきた叡智のアーカイヴだから」です。本は、人に知識や喜怒哀楽すべての豊かな経験を与えてくれる存在です。ときに読んだ人の人生を変えてしまう本だってあるでしょう。

この本で紹介しているのは、本のなかでも特に多くの人に読み継がれていたり、あるいは数千年という時を経ても今なお読まれている本、つまり「名著」です。

「名著」にはそう呼ばれるだけの理由があります。たとえば多くの人が今悩んでいることのほとんどは、この長い歴史上で誰かがすでに徹底的に考えていることです。紀元前という昔に遡っても、人間はやはり人間なのです。だから、もしあなたに悩みや、疑問に感じていることがあるなら、それらの答えのヒントはほぼ「名著」のなかにあるのです。

「目標がないし、やる気も出ない」「思考が乱れて集中できない」「健康なのに、なぜか疲れを感じる」「勉強したいが、どこから何をしたらいいのかわからない」「働いても働いても、楽にならないのはなんでだろう」「歳をとってきて、だんだん楽しみが減ってきた」

そんな悩みは、この本で紹介する「名著」のエッセンスを手に入れればたちまち解決するはずです。自分で思い悩むよりずっと気分が晴れること、請け合いです。

ところで、「名著」の多くは、とても難解で、それでいて分厚いものが多いです。しかし、名著が難解なのには、実は理由があります。分厚い古典的「名著」は、その時代背景と常識を前提として書かれているので、多くの場合、現代の私たちにとっては説明不足なのです。また、その学問世界の専門用語を「知ってるんでしょ?」という前提のもとに書かれていますから、こっちはわかるわけがない。

「名著」は、下手をすると一冊をしっかりと理解するのに20年以上かかります(それでも、さらに疑問は増えていきます)。普通に生きて普通に暮らしている私たちには、そんな時間はありません。つまり、「名著」とは基本的に「読破することができない本」なのです。

人生は短い。だからこそ「名著」をまず、おおざっぱに理解して、興味が出たら原典にあたればよいのです。この本では、古今東西の「名著」のうち哲学から心理学、経済学まで選りすぐった60冊のエッセンスをイラストとともにわかりやすく解説していきます。

※収録した60冊は、『ソクラテスの弁明』(プラトン)、『方法序説』(デカルト)、『実践理性批判』(カント)、『現象学の理念』(フッサール)、『歴史哲学講義』(フッサール)、『ツァラトゥストラはこう言った』(ニーチェ)、『存在と時間』(ハイデガー)、『存在と無』(サルトル)、『自由からの逃走』(フロム)、『社会契約論』(ルソー)、『資本論』(マルクス)、『論理哲学論考』(ウィトゲンシュタイン)、『グーテンベルクの銀河系』(マクルーハン)、『ポストモダンの条件』(リオタール)、『複製技術時代の芸術』(ベンヤミン)、『アンチ・オイディプス』(ドゥルーズ&ガタリ)、『21世紀の資本』(ピケティ)など。

もちろん原典と比べてその情報量は雲泥の差です(本書の場合、500ページ以上ある本も見開き4ページにまとめているのだから)。でも、なんにも読まないよりずっといいでしょう? そう思いませんか。分厚い本を一冊買って、読まないで部屋に飾っておくより、本書を電車の中で読んだほうがよいのではないでしょうか。

必ずしも時代順になっていないので、どこから読んでもOKです。パラッとめくって、全体を眺め、どんなふうに自分の役に立ちそうかを考えます。それぞれの本は、関連を他のページとリンクしてあります。つながりの意味については、本書の冒頭に収録した「ひと目でわかる名著の関連図」を参照してください。

ぜひ本書を活用して、自由な思考法を手に入れて、人生の難問解決をはかり、明日に向かって進んでください。きっと、すばらしい未来が広がっていくことでしょう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock