「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に“やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか?」と不安になったことも、一度ではないはず。

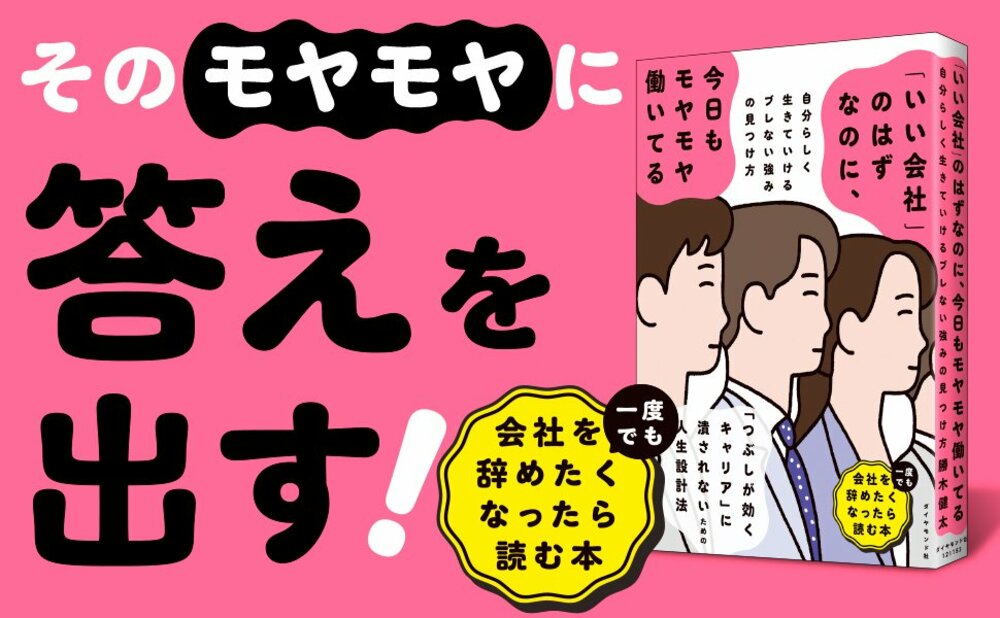

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書の内容に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

現代のキャリアは「指針のない広大な地図」

かつては「いい会社に入り、昇進すること」が明確なゴールだった。

けれど今、“選択肢”は増えた。転職も、副業も、独立もある。かえって「目指すべき地点」が見えづらくなっているほどだ。

まるで、強制的な一方通行の旅だ。広大な地図だけを渡されて、「どこにでも行っていいよ」と言われている。なのに、今一体どちらが北なのか、それすらもわからない。しかもその地図は、一度道を決めて進んだら、もう今の場所に戻ってこられないほどに、広い。

何を伸ばすべきか。どこを目指すべきか――指針のない状態で、私たちはずっと手探りを続けている。

「正解のキャリアモデル」は、もう存在しない

この感覚は、決してあなただけのものではない。個人の問題ではなく、社会全体が抱える構造的な課題である。優秀な人ほど、自分の価値に敏感で、変化にも鋭い。だからこそ、こうした違和感は「甘え」などではない。

「正解のキャリアモデル」は、すでに崩れ去った。いまや私たちは誰もが、試行錯誤の中を手探りで進むしかない。

“一億総キャリア自律時代”――確かにそれは、自由を意味する。だが同時に、それは「羅針盤なき旅」を強いられる時代でもある。

「どこでも通用する自分」をやめる

これからの時代に求められるのは、「どこにでもフィットする自分」ではない。むしろ、「この場で」「この人と」「このテーマにおいて」、替えのきかない存在であること。量産型の万能性ではなく、文脈と深く結びついた“かけがえのなさ”。そこにこそ、唯一無二の価値が宿る。

他人の地図ではなく、自分の意志に従って進む。その選択の先にこそ、誰にも奪われない自由と納得が待っている。そして、その自由は、「どこへ向かうべきか」ではなく、「なぜ、そこへ向かいたいのか」を問うことから始まるのだ。

焦らなくていい。「立ち止まる時間」には、納得のないまま経験を積み上げるよりも、ずっと大きな価値がある。

(本記事は『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』の一部を編集・加筆・調整した原稿です)