ボロボロのピアノが生んだジャズ史上“最も聴かれた”名演があります。伝説のジャズピアニスト、キース・ジャレット氏が起こした奇跡です。

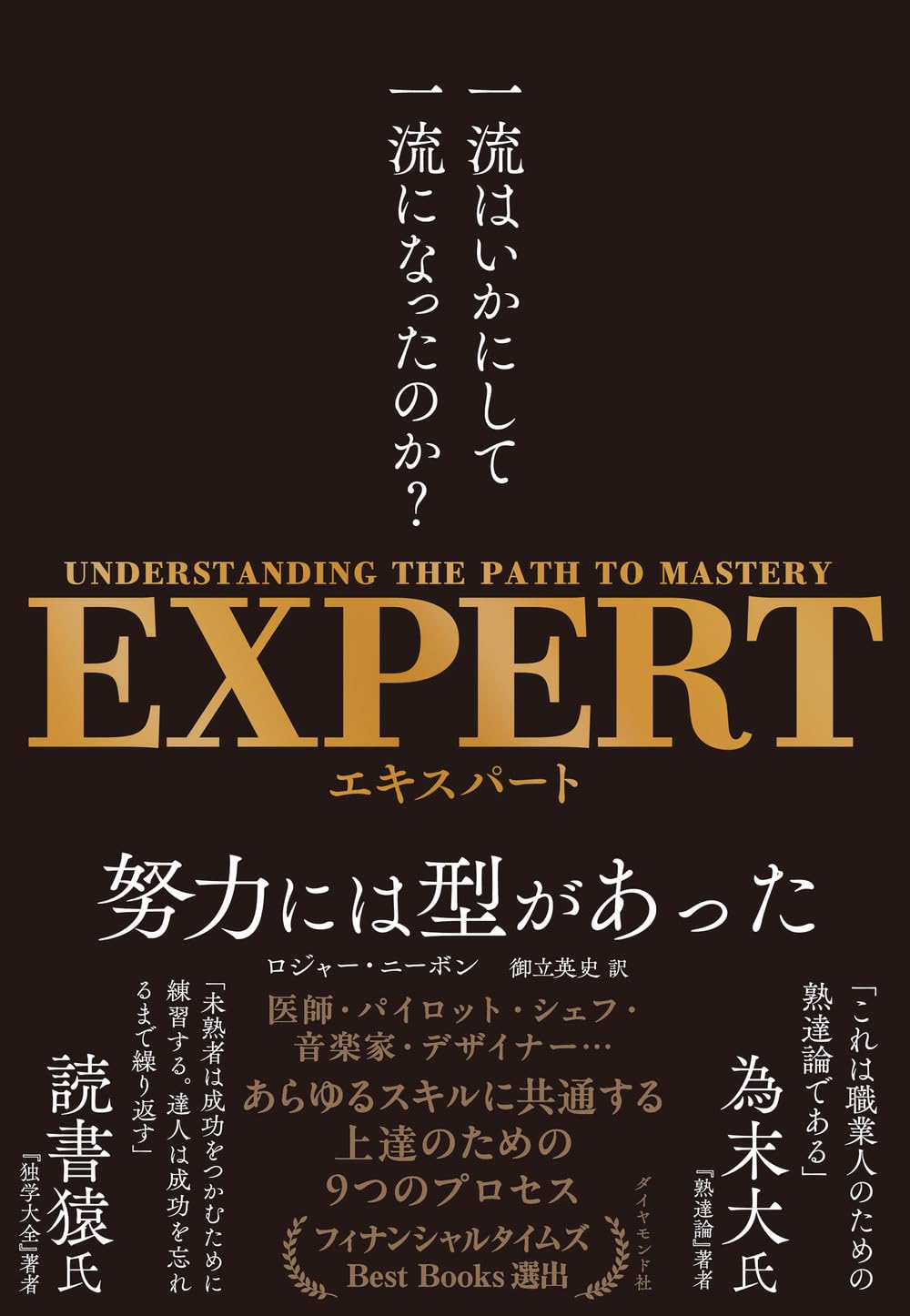

新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。本記事では、エキスパートがエキスパートと言われる所以を、『EXPERT』本文より抜粋・一部変更してお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

息をのむような達人の技

息をのむような即興というものがある。1975年1月24日、アメリカのジャズピアニスト、キース・ジャレットはケルンのオペラハウスでコンサートを行った。この演奏は、いまや即興の極致として語り継がれ、歴史的な名演として記録されている。だが「ザ・ケルン・コンサート」として知られるこの公演は、じつは開催自体が危ぶまれていた。

当時ジャレットは、ヨーロッパ各地で11回におよぶソロコンサートの真っ最中で、過酷なスケジュールをこなしていた。それらの公演は、すでに存在する作品の変奏ではなく、ジャレットがその場ですべてを創作する「完全な即興演奏」として行われていた。

彼はケルン・コンサートの数日前、スイスでの公演を終えたばかりで、1月24日は本来、休養に充てられるはずだった。しかし、ケルンで夜遅くの公演という話が持ち上がり、彼はそれを引き受けたのである。

当然ながら、ジャレットには演奏会で弾くピアノに強いこだわりがあった。このコンサートでも、彼はフルサイズのコンサート・グランドピアノを指定した。だがケルンのオペラハウスに到着してみると、そこにあったのはまったくの代用品だった。小ぶりで、音程も狂っており、まともに弾くことさえ難しかった。

ジャレットは激怒し、コンサートの中止を本気で考えた。しかし、すでに1400枚を超えるチケットが販売されており、彼はしぶしぶ演奏することにした。そのときジャレットは、体調不良にも悩んでいた。過酷なスケジュールと長距離の移動で疲れ、深刻な腰痛のためにコルセットも着けていた。そこに嫌悪すべきピアノという条件が重なったのだ。すべてが悪い方向に向かっているように思えた。

開演を告げるオペラハウスのチャイムが四音鳴ると、観客が着席し始め、場内は静まり返った。ジャレットがステージに現れ、ピアノの前に座った。彼が弾き始めた最初の音は、どこかで聴いたことのある、妙に馴染みのある音だった。なんのことはない、たったいま鳴っていた開演を告げるチャイムの音そのものだった。彼はそれを即興演奏の出発点とし、そこから曲想をふくらませていったのだ。録音を注意深く聴けば、聴衆がその音の由来に気づいて笑う様子がかすかに聞き取れる。

その後、一時間以上にわたり、ジャレットは聴衆を魅了し続けた。表現豊かな音楽的アイデアの数々を驚くほど精緻に編み上げ、深く心に染みる一貫性のある作品へと仕上げていった。しかもパワー不足の二級品のピアノと格闘しながら。彼は、このピアノに合わせて通常の奏法を変えなければならなかった。音がホールの最上階まで届くように、いつもよりはるかに強く鍵盤を叩く必要があったのだ。

技術的にも音楽的にも、その夜のジャレットは自らの限界を超えるひらめきを放った。あらゆる困難が、なぜか魔法のような演奏を生み出したのだ。「ザ・ケルン・コンサート」の録音は、ジャズ史上最も成功したアルバムの一つとなり、300万枚以上の売り上げを記録した。

ジャレットの驚くべき演奏には、熟達するということの本質が見事に表れている。彼は長年にわたって演奏のために学び、練習し、経験を積み重ねてきた。特に即興演奏という表現のかたちを熱心に追求した。

だが、あの日ケルンで彼が披露したのは、それをさらに超える何かだった。体調不良や疲労、ピアノの不備、自分のリクエストが無視されたことへの苛立ち。それらすべてを乗り越えて、歴史的演奏をやってのけたのである。彼の注意力は狭まることはなく、むしろ広がった。四つの音から成る開演のチャイムにさえ気づき、それを演奏に取り入れたのだ。これほど高度な即興、そして真の熟達の例を私は知らない。

(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の抜粋記事です。)