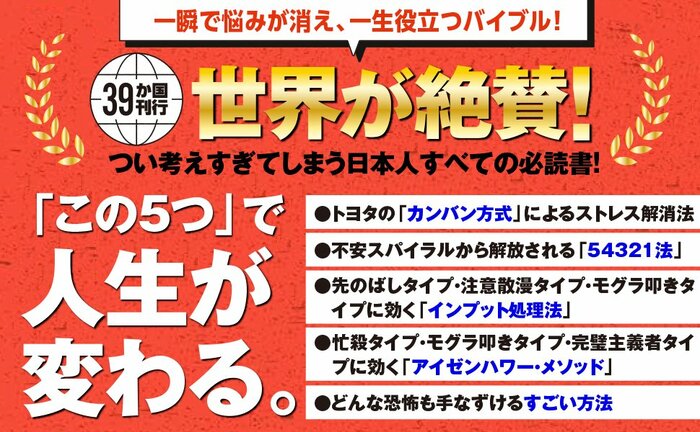

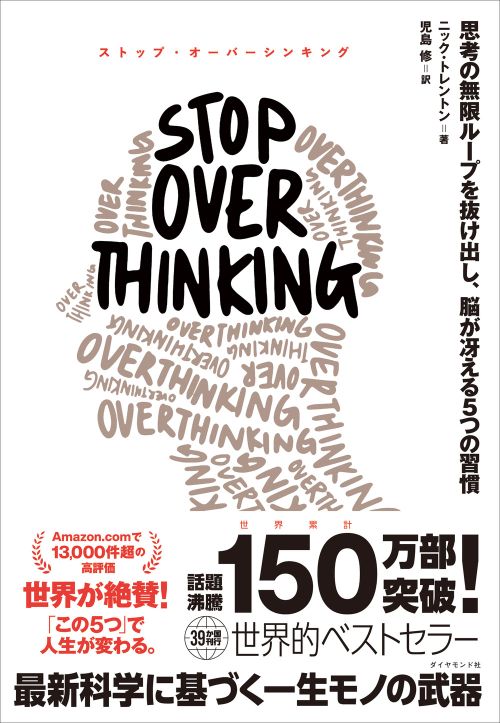

「“考えすぎ”から解放された」「心が軽くなった」「今を大切にしたくなった」

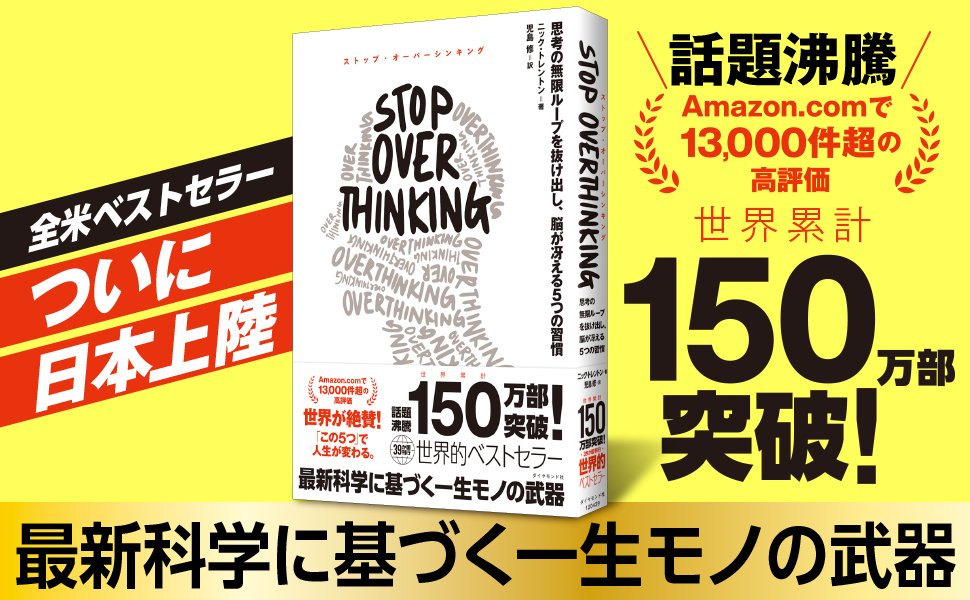

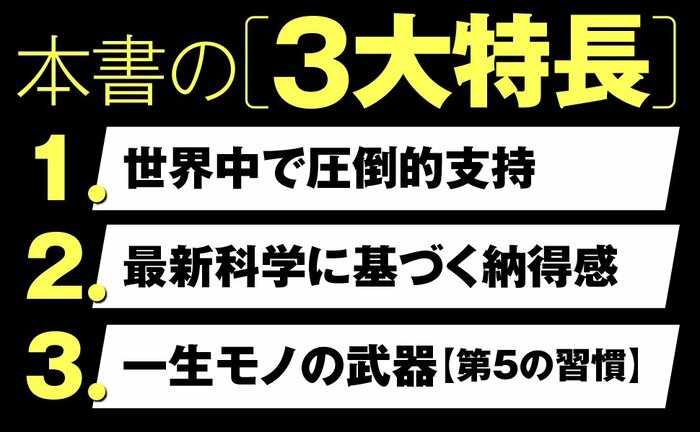

そんな感想が国内外から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。本連載では「考えすぎ」から解放される5つの習慣を紹介。今回はライターの照宮遼子氏に「第3の習慣:心と体を瞬時に落ち着かせるコツ」について寄稿いただいた。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「考えすぎ」から解放される5つの習慣

とかく私はプライベートでも仕事でも考えすぎてしまう傾向にある。

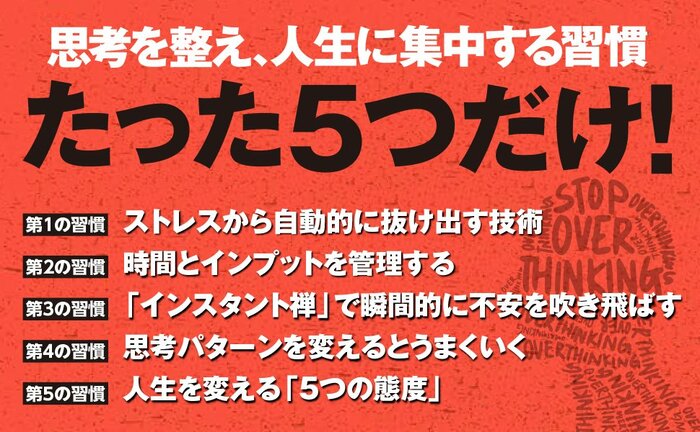

本書では、下記の「5つの習慣」を紹介している。

この習慣を身につけることで、「考えすぎ」や「思考の無限ループ」から解放されるかもしれない。

2 時間を管理する(第2の習慣)

3 心と体を瞬時に落ち着かせる(第3の習慣)

4 思考や行動を変える(第4の習慣)

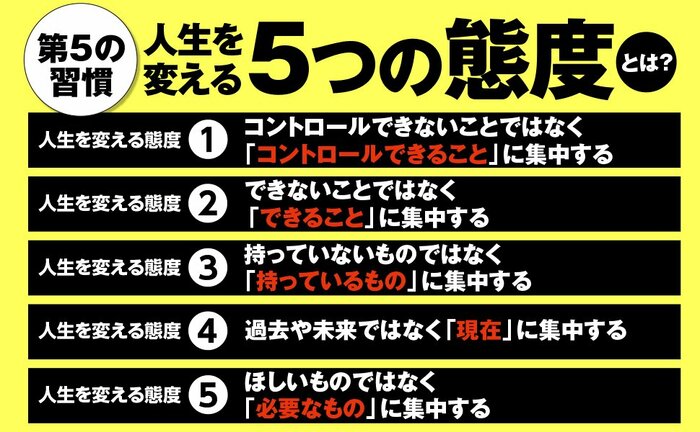

5 「態度」を変える(第5の習慣)

今回は「第3の習慣」を一緒に考えてみたい。

誰もが経験する「緊張の罠」

人前に立つとき、どうしてあんなに心臓が騒ぐのだろう。

会議での発表や取引先へのプレゼンなど、しっかり準備してきたはずなのに、いざその瞬間がくると頭は真っ白になる。

「あれ? 何を話すんだっけ」と急に言葉が出なくなることさえある。

これは決して珍しいことではない。

多くのビジネスパーソンが経験する緊張に飲まれる瞬間だ。

ただ、そのときどう向き合うかで、結果は大きく変わってくる。

「大丈夫」という暗示は効かない

緊張に弱い人ほど、「大丈夫、大丈夫」と自分に言い聞かせて、なんとかごまかそうとする。

手のひらに「人」の字を書いて飲み込む――そんなおまじないを試したことがある人もいるだろう。

ちょっとした安心にはつながるけれど、実際には心拍数は上がり、汗はにじんでくる。

本人は必死に隠しているつもりでも、周囲には「声が上ずっている」「視線が泳いでいる」と伝わってしまう。

緊張をなかったことにしようとするのは、一番危うい対応だ。

準備すればするほど

不安は膨らむ

緊張を避けようと、徹底的に準備に走る人もいる。

スライド、資料、スクリプト。あらゆる角度から万全に整えれば不安は消えるはず――そう信じて疑わない。

だが現実には、準備を重ねれば重ねるほど、「忘れたらどうしよう」「予定通りに進まなかったら大変だ」という新しい不安が顔を出す。

準備の完璧さが、かえって自分を縛ることもあるのだ。

私も初めてセミナーに登壇したとき、会場に足を踏み入れた瞬間から焦りでいっぱいになった。

参加者は十数人ほど。決して多くはなかったのに、その光景を前にした途端、大学時代、ゼミ発表で頭が真っ白になった苦い記憶がよみがえった。

やはり事前の準備だけでは緊張を消すことはできなかった。

緊張を味方に変える

脳内シミュレーション

控室で椅子に腰を下ろした私は、頭の中で何度も最初の場面を描いていた。

冒頭の挨拶さえスムーズにいけば、きっと流れに乗れる。

そう思いながら、イメージトレーニングを重ねた。

手元のスクリプトには、間を置くタイミングやスライドの切り替えまで、細かく書き込んである。

参加者と目が合う瞬間や司会者とのやりとりまで、細部をできるだけリアルに思い浮かべると、不思議と緊張が和らいできた。

「その場に立つ自分」を繰り返し再生しているうちに、まだ始まってもいない登壇が、まるで何度も経験済の出来事のように感じられるようになった。

脳は不安を勝手に増幅する

――だから視覚化が効く

著者のニック・トレントンは、本書でこう言っている。

――『STOP OVERTHINKING』(P.154)より

脳は放っておくと、不安をどんどん大げさにしてしまう。

「失敗したらどうしよう」「言葉が出なかったら」――そんな想像が、実際以上に緊張をふくらませてしまうのだ。

けれど、五感を使って場面を細かく思い描いておけば、それはただの空想ではなく「経験」として脳に残る。

だから、本番で同じ場に立ったときも、体は「あ、これは知っている」と反応する。

緊張がゼロになるわけではない。

それでも、その緊張は集中力や熱量に変わり、言葉に力をのせてくれる。

会議室に入る前から

「成功」は始まっている

視覚化は登壇や講演に限らず、社内プレゼンや営業提案、面接でも同じように役に立つ。

会議室のレイアウトや相手の位置、資料の順番や間の取り方、服装や立ち姿、第一声までをざっとイメージしておく。

そうしておけば、本番で迷いが減り、相手の反応に振り回されにくくなる。

資料をそろえるだけで安心してしまうと、ちょっとした一言や表情で緊張が一気に高まってしまう。

けれど、事前に細部までシミュレーションしておけば、流れを自分の手でつかみやすくなるのだ。

緊張を制する者が

本番を制する

次に人前に立つときは、会場の雰囲気や足元の感触、相手の表情など、五感を使ってできる限りリアルに思い描いてみてほしい。

そうすれば脳は、「これはもう、経験済だ」と錯覚してくれる。

人前で固まる人と、自信を持って話せる人の違いは、才能ではなく準備の仕方だ。

大事なのは、緊張を消そうとすることではなく、自分の力に変えていくこと。

その視点を持てるだけで、本番の景色はまるで違って見えてくる。

(本稿は『STOP OVERTHINKING ―― 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です)