漁村の日和佐で、曽祖父が1916(大正5)年に魚の卸として創業し、やがて魚や地場のフキやタケノコを素材に、手作業で缶詰加工していました。昔から流子は地元のごちそうで、醤油と砂糖などで甘辛く煮る定番。その味を缶詰にしたのが、貝付「流子」味付缶詰です。

少々値は張りますが、いざという場面ですぐに食べられて、食感や味わいはアワビに似てリッチ。螺鈿のように内側が虹色に輝く貝殻で食卓が華やぐことから、缶詰を常備する家庭も多いと聞きます。

毎年、年末年始の集まり、とくに徳島のおせちには欠かせません。

年々採れる流子の量も減るなかで、地元を代表する食材でつくる郷土の味を、時代に流されぬ製法で守っています。

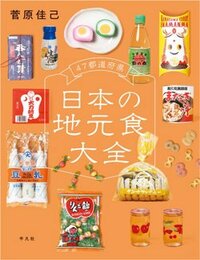

炊き込みご飯を

すり身で包み……

沖縄の炊き込みご飯「じゅーしー」を白身魚のすり身で包んで油で揚げたものが「じゅーしーかまぼこ」。黒いほうは「ブラックじゅーしー」。沖縄でよく利用されるイカ墨をすり身に練り込み、カレー味のじゅーしーを包んで揚げています。

同書より転載

同書より転載

どちらも石垣島の名産品「八重山かまぼこ」の名店・金城かまぼこ店の看板商品。八重山かまぼこと普通のかまぼことの一番の違いは、卵白だけではなく全卵を使い、食感がふわふわということ。八重山そばに平かまぼこが島の定番です。

じゅーしーかまぼこは、元は工場のまかない飯でした。じゅーしーのおにぎりが崩れやすいため、すり身で包んだのが始まり。商品化し約30年。塩気のあるかまぼこと合うように、じゅーしーを自社で薄味に炊飯しています。

どこかエキゾチックな風味のじゅーしーの香り、正体は島胡椒「ピパーツ」の葉。なんと社長が毎朝自宅の庭で収穫してくる、正真正銘の自家製総菜です。

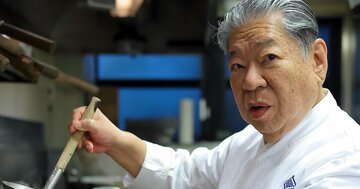

『47都道府県 日本の地元食大全』(菅原佳己 平凡社)

『47都道府県 日本の地元食大全』(菅原佳己 平凡社)