なぜ一度犯した失敗を繰り返してしまうのでしょうか?

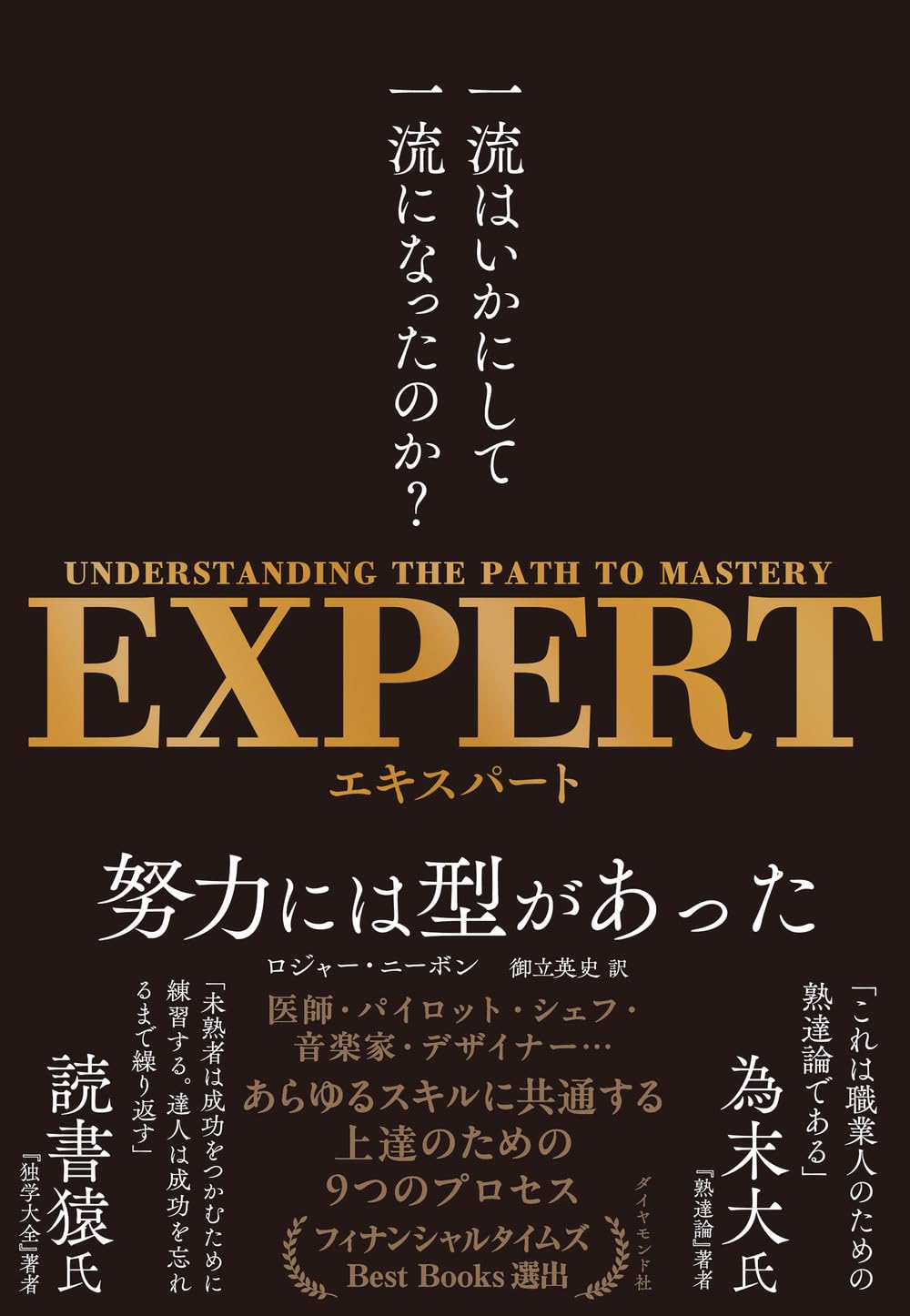

新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。本記事では、「なぜ人は同じ失敗を繰り返すのか」へのヒントを、『EXPERT』本文より抜粋してお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

失敗に打ちのめされない力

失敗のなかには非難されるべきものもあれば、そうではないものもある。達人になるためには、失敗したときの復元力を養うことが必要だ。つまり、失敗を軽んじることなく、かといって打ちのめされることもない態度が必要なのだ。その心構えを、サミュエル・ベケットが簡潔に言い表している。「やってみたか。失敗したか。気にするな。もう一度やれ。また失敗しろ。だが前よりましな失敗をしろ」

そのために必要なのが自己認識と洞察力だ。医学の世界に話を戻すと、米国の医療社会学者レネ・フォックスは一九五七年に出版された論文「不確かさに備える訓練」(Training for Uncertainty)〔未邦訳〕で、不確かさには三つのタイプがあると書いている。

「最初のタイプは、知っていて然るべき知識の習得が不完全だったり間違っていたりするための不確かさ」と彼女は書いている。「次のタイプは、現在の医学の限界によるもの。……そして第三の不確かさは、第一と第二の要素が混在するもので、無知や技量不足によるものなのか、医学知識そのものの限界によるものなのか、区別が難しい」。このフォックスの見立ては、医学にかぎらず、あらゆる分野に当てはまる。自分が何を知らないかを知るのは簡単ではないということだ。

私たちが犯すミスの多くは、知識不足のせいではなく、知識はあっても何らかの理由で間違ったことをしてしまうから起こる。たとえば、パソコンで仕事をしているときは途中で保存すべきだということは、何度も痛い目に遭って知っているのに、なぜか同じミスを繰り返してしまう。ボルトは強く締め過ぎるなと何度も注意され、十分に知っているはずなのに、締め過ぎて壊してしまう。

そうした失敗体験を通じて、私たちは物理的世界のことを知り、それに働きかけるときの感覚を身体で覚えていく。対象が物であれ人であれ、どこまでやったら壊れるかという限界を知るのだ。「しっかり締める」ことと「強く締め過ぎる」ことの違いは、ボルトをねじ切ってしまう経験を通してしか覚えられない。それは最悪の感覚だが、だれもそれを避けて通ることはできない。

(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の抜粋記事です。)