いったん立ち止まって

周りをよく見てみよう

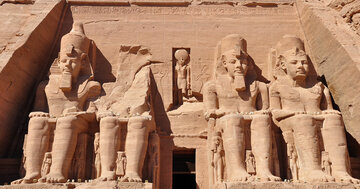

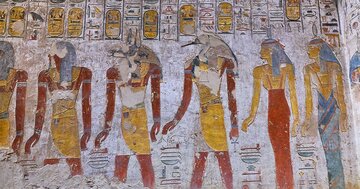

「走り続けている人にとって、座ることは良いことである。座り続けてきた人にとって、立ち上がることは良いことである」(「アンクシェションクイの教訓」より)

過労死寸前の人に対する言葉なのか、引きこもりの人に対する言葉なのか、あるいはその両方なのか。いや何だか私に対する言葉のような気がする。現代の社会問題に対応できるような格言が、古代エジプトにはしばしば見られる。

このような格言が存在するということは、つまりどの時代においても、どの国と地域においても、もちろん古代エジプトでも「座ること」も「立ち上がること」も難しいということに相違ない。そのような状況に陥ってしまった人々は、そもそも座り方がわからないし、立ち上がり方もわからなくなってしまっているのである。超進学校を卒業し、現役で東大や京大に入った人に勉強ができない人の気持ちが絶対にわからないのと同じだ。その問題の「何がわからないのかが、もうわからない」という気持ちは同じ経験をした人にしか理解できないものだ。

ここでアンクシェションクイが述べるように、一度立ち止まって周りをみることの重要性は誰もが認識している。しかし走り続けることに意味を見出す人もいるし、「止まると死んでしまう」というマグロのような感覚の人もいるのだということは知っておくべきだ。

反対に、座り(動くことなく)続けてきた人が突如として立ち上がり、何らかの行動を起こしたり、何らかの偉業を成し遂げるという話は、日本の三年寝太郎をはじめとして世界各地で知られている。大器晩成型というやつだ。寝てばかりの怠け者であると村人たちから蔑まれていた三年寝太郎は、突如として起き上がり、水不足の村を救うため巨石を動かして川の流れをせき止め、田畑に水を引き込む灌漑を成功させて村を救う。また古代ギリシアの賢人エピメニデスは、57年間洞窟で眠り続けて目覚めた後、アテナイで猛威を振るった疫病を食い止めてみせたのである。