「日本の職人技には驚くべき技術と努力が詰まっている」

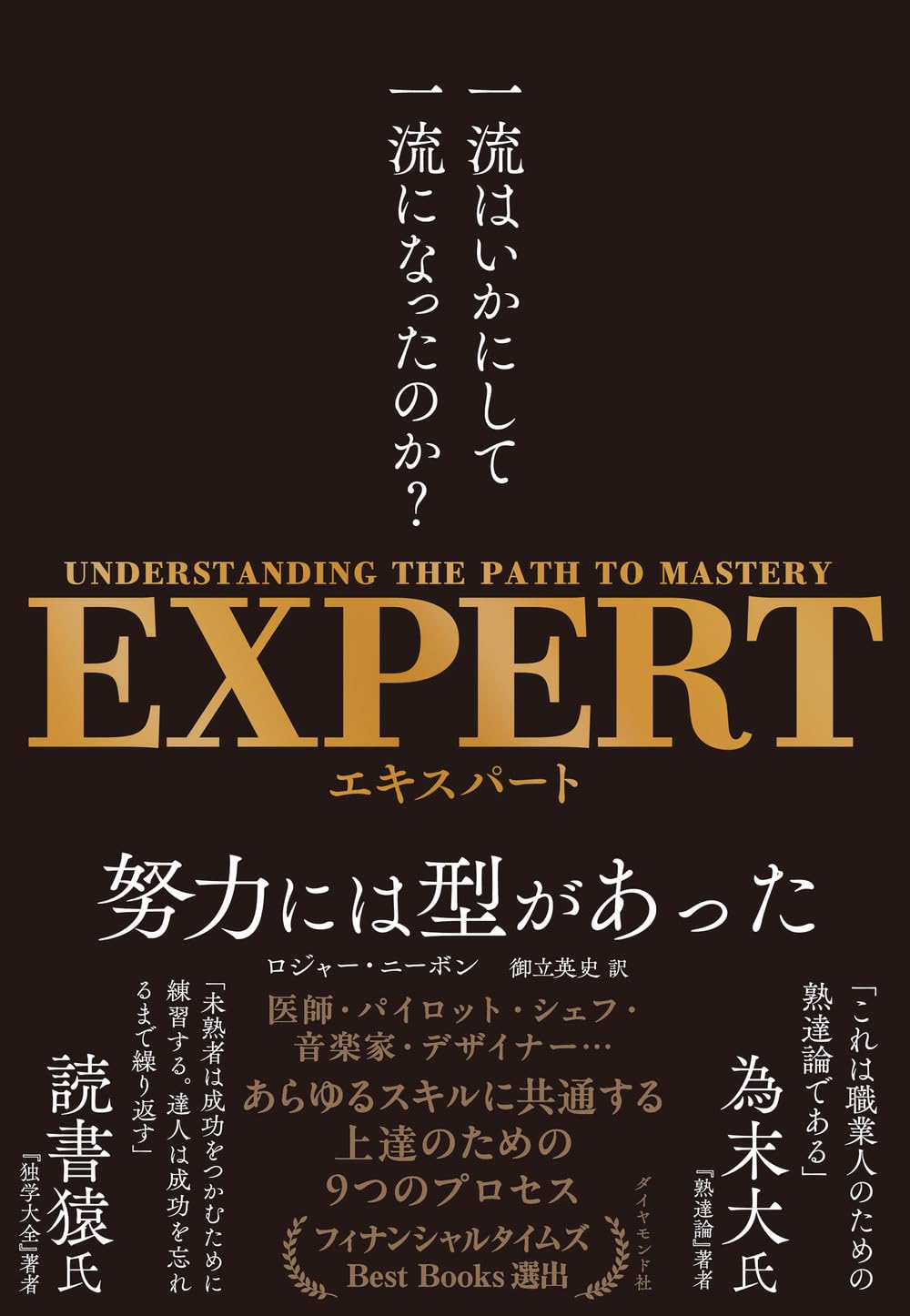

新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回、『EXPERT』の著者、ロジャー・ニーボン氏へのインタビューが叶いました。南アフリカで外科医として病院勤務を経験後、イギリスで総合診療医として活躍、現在はロンドンに本部を置く世界有数の理工系名門大学の一つであるインペリアル・カレッジ・ロンドンで外科教育の専門家としてエキスパートについて研究している彼に、日本の職人技について聞いてみました。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

イギリスの大学教授が推す日本の職人技

――著書『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』には戦闘機パイロットや剥製師など、様々なエキスパートが登場しますが、日本にも陶芸家や歌舞伎役者など、多くのエキスパートがいます。ロジャーさんから見た日本のクラフトマンシップ、職人技の強みは何だと思われますか?

ロジャー・ニーボン氏:私は日本の職人に対して常に深い尊敬を抱いています。『Craftland Japan』(Thames & Hudson)という本を愛読しており、日本の木工品や金属加工品など、その工芸品の数々に長年にわたり感銘を受けてきたファンの一人です。

「国宝」という概念や職人に対する日本の尊敬の念は素晴らしく、私が音声メディアで対話してきた西洋のエキスパートたちも、日本のクラフトマンシップに深い敬意を払っています。

日本の職人技の強みとして、私が特に印象を受けているのは、その長期的な育成モデルです。例を挙げると、文楽においては、足、手、頭をそれぞれ動かす人形師がおり、一人一人がその役割を習得するのに10年以上を費やすそうです。

この気の遠くなるような時間をかけて技術を極める姿勢は、まさに「技の頂点」を追求する日本の職人技の象徴だと私は考えています。

さらに、日本の職人技は伝統を守りつつも、現代の観客やオーディエンスに合わせた形で進化させていることも職人技のひとつです。これには、何世紀にもわたって受け継がれてきた伝統を維持しながら、現代社会との関連性を保ち続けるという、並外れたバランス感覚を要します。

日本文化の中に根付く「長い時間をかけてスキルを育むことの大切さ」や、「自己、材料、道具、そして伝統と知識を持つエキスパートとの関係」を重視する考え方は、西洋にとって非常に重要なモデルであると考えています。

拙書『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』で提唱するアイデアの多くは、日本のクラフトマンシップにおいて明確に見て取れます。

いつか日本を訪れ、日本で活躍する職人の方々と直接対話し、彼らの技を間近で観察する機会を心から願っています。

(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』のインタビュー記事です。)