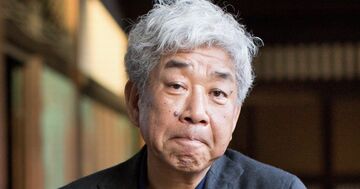

理系出身でもアート思考を重視する冲永理事長の教育理念とは

理系出身でもアート思考を重視する冲永理事長の教育理念とは

今、日本中のトップリーダーたちがこぞって熱狂する加納節雄という画家がいる。加納氏は2022年、芸術界に衝撃を起こした。世界遺産であり、重要文化財・国宝に指定されている京都の東寺、仁和寺、東本願寺という由緒ある寺院で個展を開催したのだ。この展示会は2022年7月19日から9月19日まで行われ、驚くべきことに延べ2万人もの来場者を動員した。しかも、画家デビューしてから数年という。「ビジネストップリーダーとアート思考」と題した本連載では、ビジネスリーダーたちに、なぜ加納氏に魅了されているのかを語ってもらう。ビジネスの場でも「自分目線で自由に発想する」というアート思考が注目され始めた今だからこそ、耳を傾けたい。第4回は、帝京大学の冲永佳史理事長にインタビューした。(構成/田之上 信)

本田宗一郎に見る

ロジックとアートの両輪

――冲永理事長は液体工学分野がご専門ですが、アートへの関心も強いとお聞きしています。一見意外な印象ですが、アートに興味を持ったきっかけは何でしょうか。

冲永 アートに興味を持つようになった最初のきっかけは、小・中学校の歴史の授業でした。日本には絵画をはじめさまざまな文化財があることを知り、以来、折を見ては京都や奈良など全国の美術館や博物館に足を運ぶようになりました。

もう一つは、子どもの頃からモノづくりが好きだったことがあります。雑貨屋などでいろいろな部品を買ってきては、さまざまなモノをつくっていました。それが高じて理工系の分野に進むことになりました。モノづくりではロジックが重要になりますが、一方で最終的な仕上がりやデザインは、使いやすさを含め、人に心地よさをもたらすような情緒的な部分、いわばアート思考が大事になると思っています。

――モノづくりとアートは深い関係があるのですね。

冲永 ロジカルな部分とアート的な面の結びつき、両方ないと絶対にいいモノはつくれないと思います。私は本田宗一郎さんが大好きなんですけど、彼は優れた技術者でありながら、型破りで破天荒なことでも有名です。

モノづくりは理詰めでいかなければいけないのですが、本田さんの人間くささとのギャップのようなところに強い憧れがありました。おそらく本田さんの中にはアート思考があったのだと想像します。

芸術は大学の土台になる

加納節雄支援に込めた想い

――帝京大学は芸術活動への取り組みにも力を入れていますね。最近では大学として加納節雄さんを全面的に支援する方針を打ち出しています。

冲永 本学は、日本の古典文学や書道、海外の文芸作品をはじめ、演劇や音楽、美術史など芸術や文化に関する多くの教育研究活動を展開しています。また、八王子キャンパスの総合博物館には本学が所蔵する芸術作品を展示するなど、大学の素養として芸術活動に対しさまざまな取り組みやアプローチを行っています。

加納節雄さんとは、昔から親しくさせていただいている公益財団法人河鍋暁斎記念美術館の河鍋楠美理事長を通じて知り合いました。アトリエを訪問する機会を得たのですが、水性マジックペンのインクで描かれた絵を拝見して、人の感情や動的な部分を、ある種グロテスクにも見える独自の画風でありながら、むしろ落ち着いたトーンで描き切っているところに非常に驚きました。

加納さんの創作理念である「無常」に感銘し、また活動方針に共感したことから、大学として加納氏の創作活動を応援することになりました。