人も事業も動かすのは

ロジック×アートの思考力

――少子化が進み、大学経営も生き残りをかけて難しいかじ取りを迫られています。帝京大学の価値や魅力を高める上でアート思考をどのように生かせますか。

冲永 大学を目指す方向に進めていくためには、組織運営が重要になります。大学組織は教員と事務職員が手と手を取り合わなければなりませんが、教員はロジック重視の方も多いですし、逆に感情を大事にする方もいます。事務職は、基本的にロジカルに理路整然と物事を進めたいと考えます。両者のギャップをいかに埋められるかで、組織やプロジェクトを円滑に運営できるか否かが大きく左右されます。

そうしたギャップをうまく埋められるような人材を配置することが大事になります。まさしくロジックとアートの領域をうまく行き来できる人を、要所、要所に介在させるようにしています。大学の価値や魅力を高めるという点では、大学の財産である「知」を社会に還元することは、現代において大学に求められる大きな役割の一つだと考えています。

本学ではそうした社会的責任を果たすために、たとえば「帝京大学産学連携推進センター」を設け、学内の研究で培われたさまざまな知的財産を適切に管理するとともに、それらを社会に還元し活用する活動を行っています。具体的には、本学の教職員が生み出した知的財産を産業界や地域で有効活用する際のサ

ポートを行い、大学にあるシーズを起業によってスピンアウトさせて、いろいろなビジネスにつなげる支援をしています。

そのために2020年、本学で生まれた知財・アイデアを有効に利活用することを目的としたファンド「帝京KITT-1号投資事業有限責任組合」を設立。本学の教職員(現・元)・学生・卒業生のいずれかがかかわるスタートアップを対象に投資を行っています。その投資判断においても、ロジカルな部分だけではなく、すき間を埋める作業が求められます。教育をはじめ大学運営のあらゆる面で、ロジカルとアート思考の往還が重要だと考えています。

――帝京大学は、学校運営においてどんな特色がありますか。

冲永 学校法人で一番重要なのは、建学の精神です。その原点を大切にしつつも、時代、時代に合わせてその本質の意味を深く考え、咀嚼しながら、枝葉をつけて、人材育成を行っていくことが大事だと考えています。そこでも、建学の精神や原点というロジックと、それを時代に合わせてアレンジしていくアート的な思考との融合が重要になります。

そうしてできた方針や計画を推進していくうえで、他の学校法人との差別化や本学独自の個性を打ち出すことが大切であると考えています。

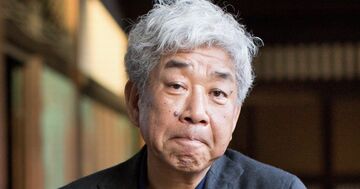

冲永佳史

東京都生まれ。慶應義塾大学理工学部を卒業後、同大学大学院理工学研究科博士課程修了。博士(工学)。現在、学校法人帝京大学理事長・学長。学校法人帝京大学帝京大学短期大学学長。