変化に強い人材は

ロジックとアートを行き来する

――大学の教育と「無常」には何か関係があるのでしょうか。

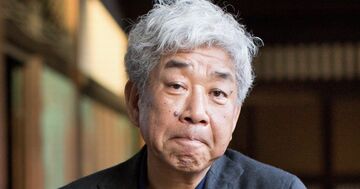

冲永 本学は1966年の創立以来、建学の精神として、「実学」「国際性」「開放性」を教育指針として掲げてきました。何事にも偏見を排し、物事を合理的に判断でき、国際的視野を有する人材の育成に取り組んできました。

現代は「VUCA」の時代とも言われ、不確実性が高く、将来予測が非常に困難になっています。世の中が激動する中で、そうした人材がますます必要とされてくるはずです。それはまさに「無常」の世界を泳ぎ切っていく力にほかなりません。

変化に対応するためのロジックを押さえつつも、一方で世の中にはかなりの自由度、すき間があり、そこではアート的な思考が大切になります。ロジックとすき間を往還することで、「無常」という環境の中で、力強く生きていくことができると考えています。その力を養成するのが教育だと私は思っています。ですから本学は、いまの時代、そしてこの先10年、20年先に必要であろうと思われる領域を我々なりに考えて、そういう人材を育成しようとの思いで教育課程をつくっています。

学びもアートだ

自分のカリキュラムは自分で組み立てる

――すき間というのは、ロジックとは違い、答えがない部分だと思います。そこをどのように教育するのでしょうか。

冲永 教育カリキュラムにはさまざまなものがありますが、大事なことは、学習過程の組み立ては学生本人一人ひとりが主体的につくり上げるということです。大学が用意したカリキュラムをベースに、学生個々人が自分の意思で、教員や職員とのかかわり、あるいはアルバイトやボランティア活動など社会とのかかわりの中で、自分自身のカリキュラムを組み立てていく。その構築をいかに支援し、促していけるのかが、大学の役割だと考えています。

自分なりのカリキュラムを組み立てるというのは、まさにアートの世界になってきます。それはいろいろ経験を積みながら1つずつ足していくことも必要でしょうし、その経験の中で自分の「直感」が磨かれるのであれば、失敗を恐れずさまざまなことに果敢に挑戦していくことが非常に重要です。

たとえば、象徴的なものとして、本学の場合はラグビーをはじめとするスポーツに現れていると思っています。スポーツはまさにロジックとアートの融合で、さまざまな場面や局面において、いろいろな駆け引きもそうですし、状況を速やかに判断して次の展開、動きに移行するためにはセオリーやロジックだけでは不十分で、そこには感情、まさしくアート的な思考が入ってくるわけです。

本学の学生には、大学という自由な場所だからこそ、いろいろなことに挑戦し、そういうロジックとアート的な領域とを織り交ぜた経験をどんどん積んでほしいと思っています。