振動数が倍になる間隔に対して、均等に12個の音を配置していくと現在のピアノの鍵盤であるような、いわゆるドレミファソラシドというような音階になります。そのためには隣の音に上がるときに、振動数をx倍するとしてこれを12回、つまりxの12乗をしたときにちょうど2倍になっている必要があります。

ということはラからラ♯に上がるとき、振動数は2の12乗根倍されているということになるはずです。

もちろん音階について、このような平均律を用いないことも可能ですが、普段使っているような楽譜、楽器や、聴いている楽曲などはこういった形で数学的に厳密に定義された音の並びのルールに基づいているわけです。

音楽表現を叶えるその裏に

支柱として数学が存在する

また、現代の音楽、とくに録音や編集(ミックスといいます)の世界では非常に複雑な音波を扱うことになります。少し変な言い方になりましたが、要は単にラとかドとかそういった1つの音が出ているわけではなく、さまざまな高さが混じった音などが一度に発音され、それを収録したりするわけです。

ギターやシンセサイザーなどの楽器は明らかにそうなっていますし、人間の声にしてもさまざまな成分を含んでいます。

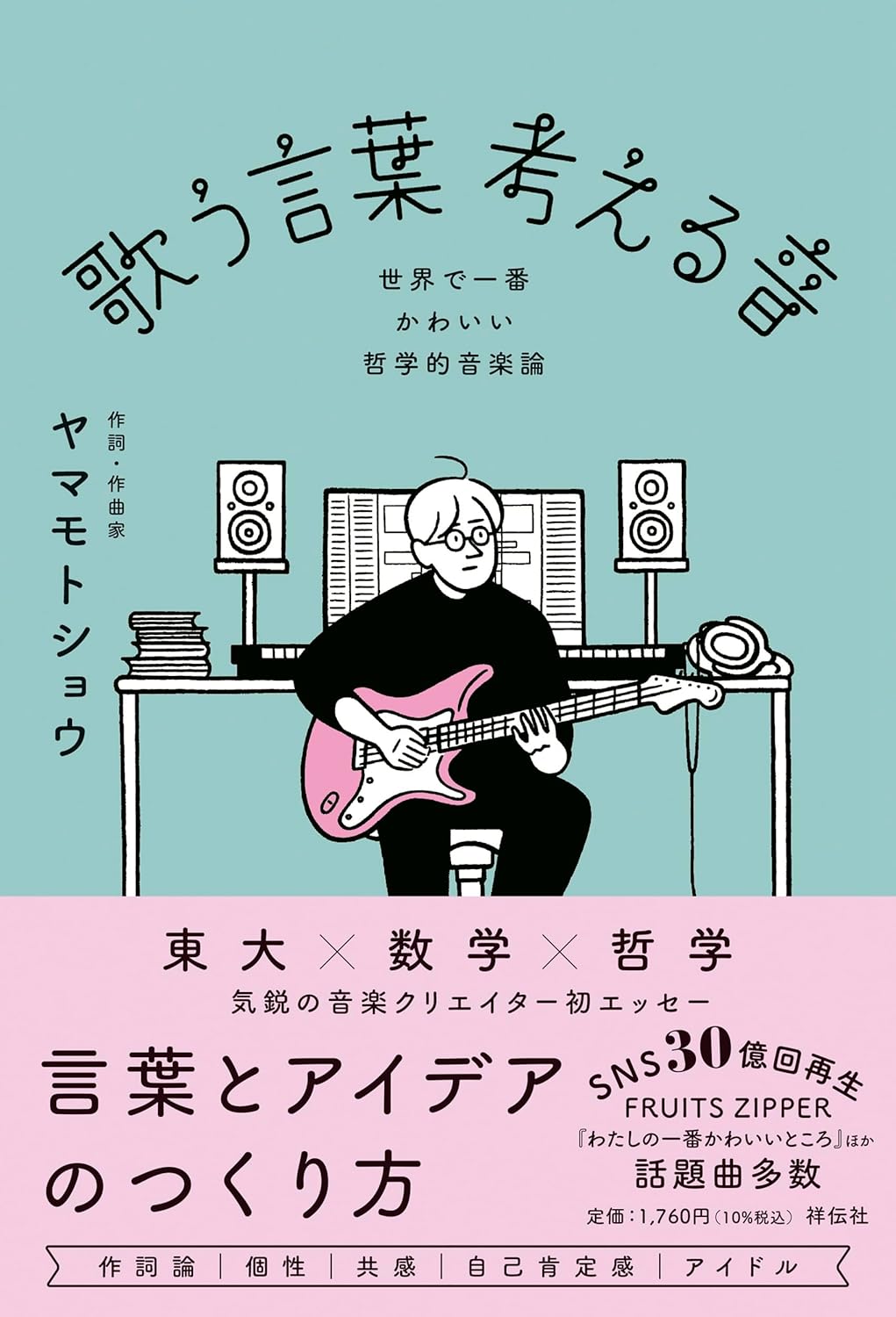

『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的音楽論』(ヤマモトショウ、祥伝社)

『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的音楽論』(ヤマモトショウ、祥伝社)

これらの音波を、ある種のデータとして処理するためには、「フーリエ変換」という数学的な処理が必要となります。これはさまざまな形の波形を、単純なsin関数の組み合わせで表すようなものです。

このように音楽のさまざまな場面において、明確に数学的な操作が行なわれており、音楽と数学というのはかなり密接に関係しているといえます。

しかしながら、私自身もそうですが、普段から「ド♯はドに対して2の12乗根倍の振動数の音だな」などと考えながら音楽をしているわけではありません。音波をフーリエ変換することにしてもそれはソフト上で自動的になされるわけで、実際には波形編集、音楽のミックス作業に必ずしもフーリエ変換の知識は必要とされません。

あくまでも、知識、あるいは技術として多くの人の間で共有できるということの裏側に、数学的な裏付けがあるというだけです。