「“考えすぎ”から解放された」

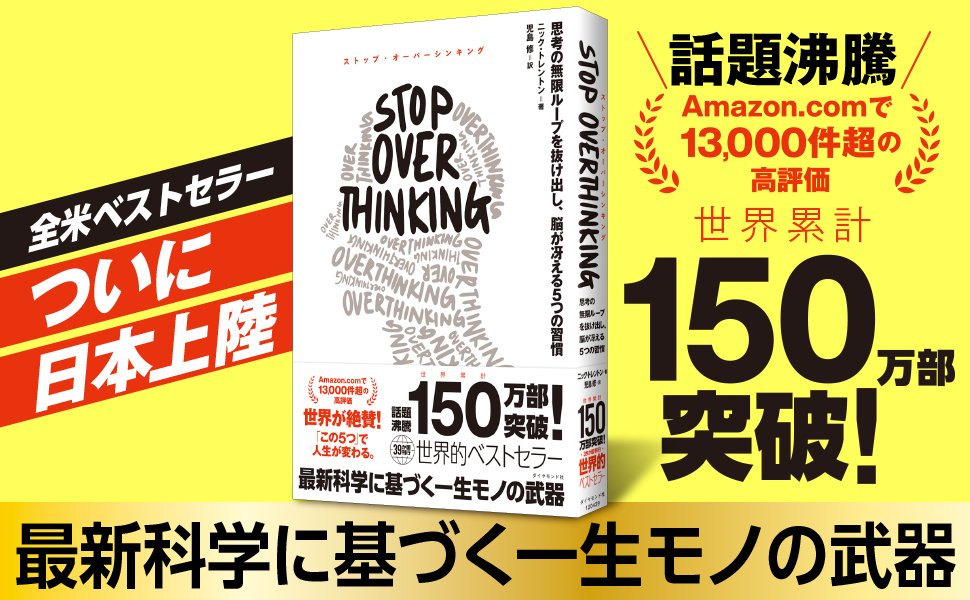

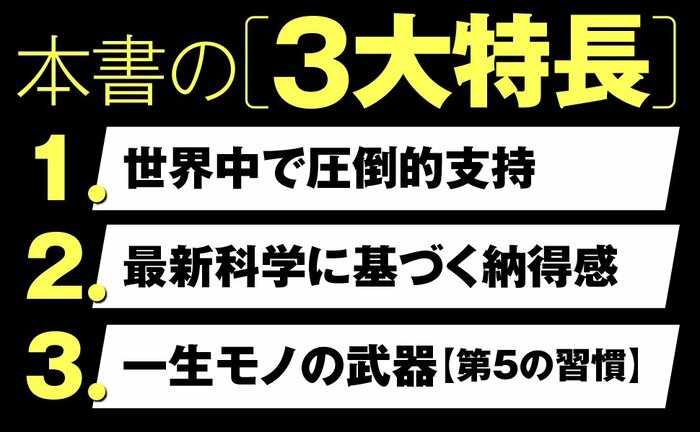

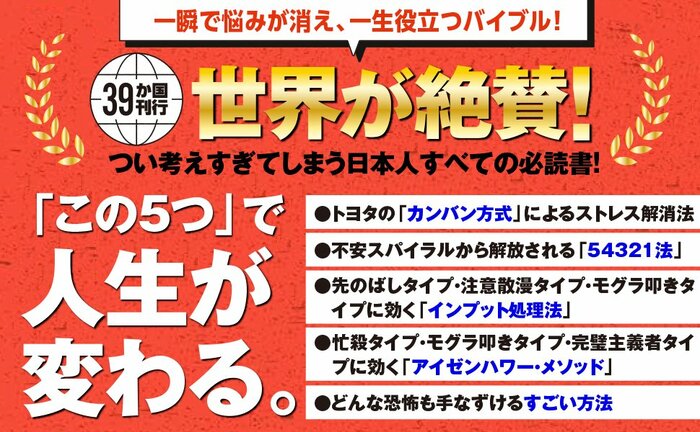

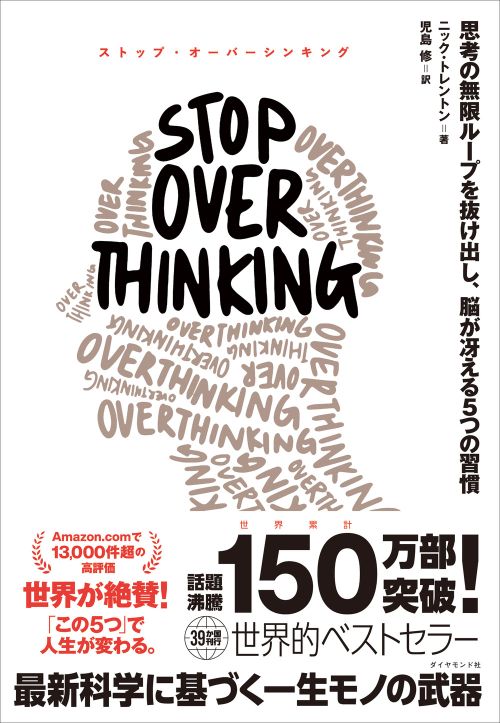

そんな感想が国内外から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも1万3000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。本連載では「考えすぎ」から解放される習慣を紹介。本書から一部を抜粋・編集して特別配信する。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

人生を変える「5つの習慣」とは?

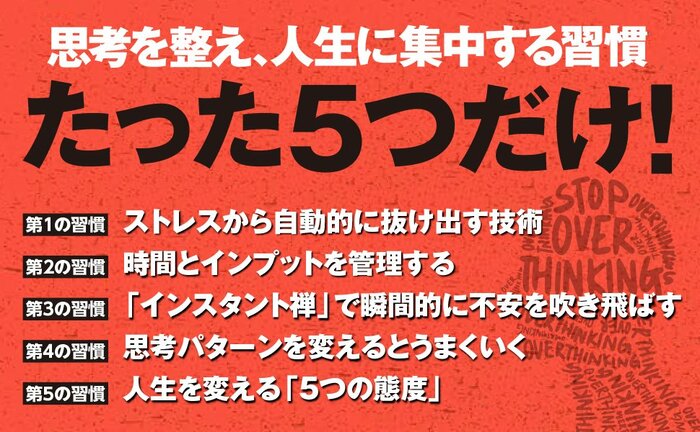

本書では、思考を整え、人生に集中する「5つの習慣」を紹介している。

たった5つだけ、習慣を変えれば、あなたの人生は大きく変わるだろう。

2 時間を管理する(第2の習慣)

3 心と体を瞬時に落ち着かせる(第3の習慣)

4 思考や行動を変える(第4の習慣)

5 「態度」を変える(第5の習慣)

本書では、考えすぎの問題(実際には不安の問題)を様々な角度から考え、時間管理によるストレス解消法から自分の思考や感情コントロール法、体の緊張やストレスを軽減する方法まで幅広い解決策を提示している。

科学的モデルやそれを裏づける研究結果に触れ、数々の知見を仕事や日常生活に応用する方法についても紹介した。

これらの究極の目的は、不安やストレスを感じた瞬間に対処するヒントやテクニックの習得だけでなく(それらは役に立つものではあるが)、まったく新しい自分になることである。

「考えすぎて動けない人」と

「すぐ動ける人」の違い

つまり、常に冷静に感情をコントロールし、自信を持って人生に立ち向かえる人になることだ。

ネガティブな考えすぎに飲み込まれて動けない人と、どんな課題や緊張にも柔軟にすぐ対処できる人のほんのわずかな違いは何だろう?

ズバリ「態度」である。

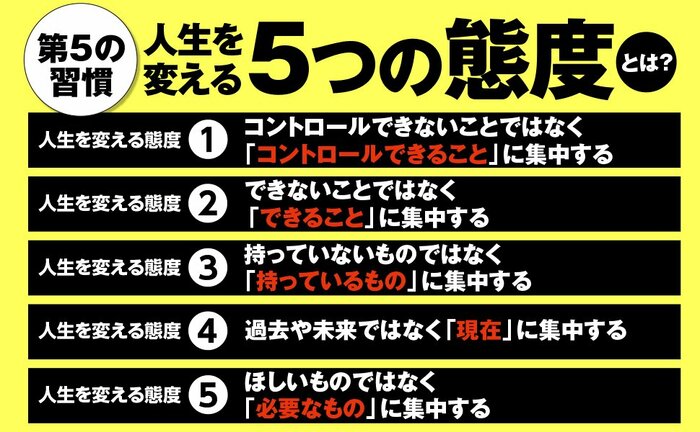

ここで紹介する【第5の習慣】では、本書で紹介したテクニックの基本をまとめながら、不安を感じにくくなる視点を5つの思考、より正確には次の「人生を変える5つの態度」として紹介したい。

【態度(1)】

コントロールできないことではなく

「コントロールできること」に集中する

【態度(2)】

できないことではなく

「できること」に集中する

【態度(3)】

持っていないものではなく

「持っているもの」に集中する

【態度(4)】

過去や未来ではなく「現在」に集中する

【態度(5)】

ほしいものではなく

「必要なもの」に集中する

これさえ体得すれば、あなたが生きていくうえで極めて良い指針になる。

あなたの身のまわりにいる落ち着きのある人は、「5つの態度」を1つ以上必ず身につけているだろう。

こうした人たちが行っていることを少しだけ意識的に訓練するだけで、すぐできるようになる。【第4の習慣】までに紹介したテクニックを定期的にやれば、自然とこうした態度を取れるようになる。

今回は、人生を変える「5つの態度(3)」を紹介したい。

「持っていないもの」ではなく

「持っているもの」に集中する

本書を読んでみると、共通テーマがあると感じた人がいるかもしれない。

解決策や物事のポジティブ面に目を向けることで自信や満足感が生まれる。

一方、問題や物事のネガティブ面に目を向けることで不安が生まれる。

前者は可能性を開き、力を与える好奇心に基づくのに対し、後者は窮屈で、無力感を生み、無関心や決めつけに基づいている。

これは半分水が入っているグラスを見て、「半分も満たされている」と考えるか、「半分しか満たされていない」と考えるかの違いに似ている。

持っているものに目を向けることは、どんな状況でもポジティブかつ健全なものとしてとらえるということ。

「自分はどんなものを持っているか?」

「うまくいっているものは何?」

「感謝すべきことは何?」

――こんな見方だと、新たなチャンスや解決策が目に入ってきやすい。

一方、

「自分はなぜこれを持っていないのか?」

「なんでうまくいかないんだ?」

と思っていると、不足面や問題点しか見えなくなる。

そうすると、不幸から抜け出す解決策が目の前にあっても見逃してしまう。

誰かが子どもの誕生日パーティを主催したとしよう。

大勢のゲストがくるので準備が大変だ。かなりのストレスになる。

準備の最中、ちょっとしたはずみでケーキが床に落ち、グチャグチャになってしまった。

こんなときホストは、「パーティが台無しになった。ケーキなしではどうしようもないな」と考える。

対してもう一人は、こんな状況でもユーモアを持って創造的な解決策を探り、こう考える。

「ケーキは崩れてしまったが、まだキャンドルや大きなスイカ、パーティの装飾品、山のようなお菓子があるじゃないか。これらを使ってゲームを行い、午後の終わりまでに即席の誕生日ケーキを思いつくことができた子どもたちのグループに、賞品をあげることにしてはどうだろう?」。

ここ数年、研究で大きな注目を

集めている新たな「概念」とは?

考えすぎの人は、問題を過大評価し、自分の問題解決力を過小評価しがちだ。

小さな砂山を大きな山とみなし、自分にはどうすることもできないとあきらめる。

一方、冷静な人は、難しいトラブルに遭遇しても、自らの能力と立ち直る力を信頼し、打開策を見つけていく。

この態度に関して考えるとき、ここ数年、研究で大きな注目を集めている別の関連概念に目を向けてみる価値がある。

それは、「感謝」だ。

感謝とは、現在の自分にとってうまくいっていることを受け入れ、楽しむということだ。

ある意味で、これはストレスや不安志向とは正反対のものだろう。

「感謝の気持ちを書く」と

精神的な幸福度が向上する

2016年の研究(ウォンら)によれば、「感謝の気持ちを書く」と精神的な幸福度が向上することがわかった。

この実験では、心理療法を受けている患者を3グループに分けた。

他者への感謝の気持ちを表す「感謝の手紙」を書くグループ、自分の考えや感情をただ表現豊かに書くグループ、そして何も書かないグループだ。

ご想像どおり、幸福感を最も大きく高めたのは「感謝の手紙」を書いたグループだった。

今の自分にとってうまくいっていること、問題になっていないことに目を向けよう。

多くの人はこうしたことを当たり前と思ってしまうが、自分が様々な点でいかに恵まれているかを意識するだけで、時折困難に見舞われてもラクに受け止められるようになる。本書でそれを体感してみてほしい。

(本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』の一部を抜粋・編集したものです)