累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

確認とは?

「準法律行為的行政行為」は前回説明したように、行政の意思が入らず機械的に効果が生じる行為をいいます。

たとえば、建築確認という行政行為があります。建てようとする建築物が、建築基準法その他の建築法規に適合していることをまさに確認する行為です。学問上の行政行為の分類では「確認」に分類されます。

建築確認がなされると「建物を建ててもいいよ」というお墨付きを受けたこととなります。逆にいえば、建築確認が行われていないと建ててはいけないのですから、許可のようにも感じられるかもしれません。しかし、建築法規に適合していると判断できる以上、確認がなされます。

理論的には、許可の場合には、許可要件に当たっていても、許可をしないという判断の余地(裁量)がゼロではありません。そうした違いを強調して確認に分類しているのです。

また、年金の受給権の裁定も、学問上の分類で確認に当たる行為とされています。年金を受けることができる権利があるか、まさに公に確認する行為をいいます。

公証とは?

前に選挙人名簿への登録についてお話ししましたが、これは学問上の分類では「公証」の例になります。

確認と公証の違いはとても分かりにくいですが、確認については要件に当たっているかどうかを判断する部分があるのに対して、公証の方はそうした事実があることについての証明にすぎません。

通知とは?

「通知」と分類される行政行為も、準法律行為的行政行為のひとつです。

文字通り、行政が一定の事実を知らせる行為ですが、この行為が一定の法律効果を生む場合、学問上、通知と呼ばれる行政行為となります。

たとえば、代執行の戒告は「義務を果たさないなら代執行するぞ!」という警告ですが、この戒告を経ると代執行へと移行することができます。

納税の督促は、税金を払うよう求める催促のようなものですが、督促をしてなお税金を払わない場合には、滞納処分(強制徴収)の手続に進むことができます。

こうしたことから、代執行の戒告も、納税の督促も通知に分類できます。

受理とは?

「受理」は、相手の行為を有効なものとして受け付ける行為のうち、法律の規定により一定の法律効果が発生するものです。

不服申立ての受理は、受理されれば、不服申立てに対する審査が始まりますので、その例として挙げられます。

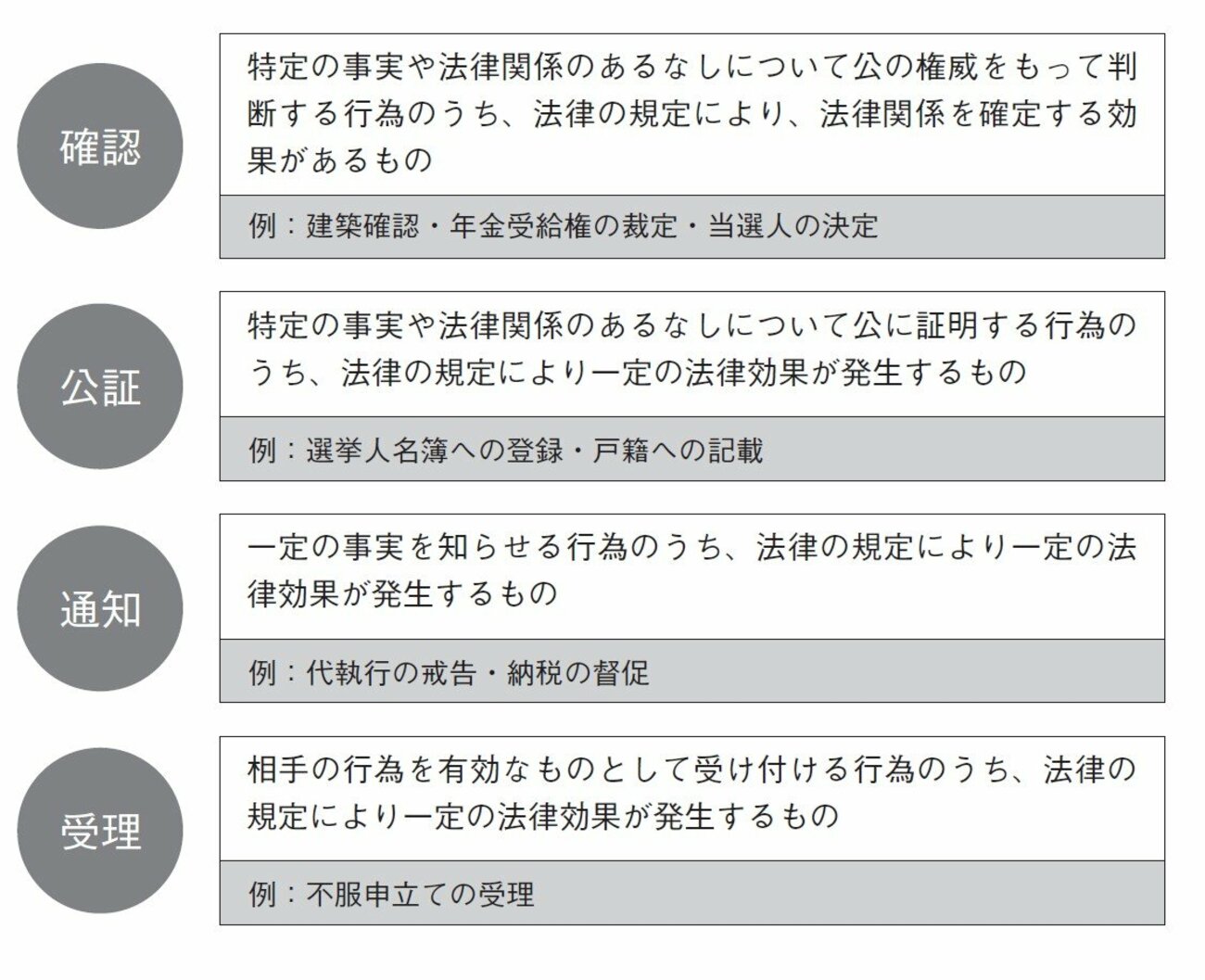

準法律行為的行政行為の分類

準法律行為的行政行為の分類

分類することの意味

これまで見てきたように、学問上の分類と実定法上の用語(実際に法令の条文において使われている用語)は必ずしも一致しません。

また、分類の方法は古く、公法・私法二元論や昔の社会のしくみを前提にしたものもあります。さらに、確認とされる建築基準について許可の要素もあるとお話ししましたが、どちらかに、きれいに分類できないものもあります。

しかし、それでもなお、行政行為の分類がテキストで扱われ、公務員試験や資格試験で出題されるのはどうしてなのでしょう。

それは行政行為の本質を考える上で大きなヒントを与えてくれるからです。

たとえば、道路の占有許可について考えてみると…

たとえば、道路の占用許可を考えてみましょう。

道路は人や自動車などが行き来するために使われるものです。しかし、ときにはそれ以外の使用も考えられます。

水道管の工事のために使われることがあります。電柱を立てるために使用する場合もあるでしょう。また、街の賑わい創出のイベントとしてオープンカフェの出店を認めることもあるはずです。

こうしたとき、道路管理者の許可が必要となります。市道であれば、道路管理者は市長となりますが、この許可は本来の道路の目的ではない目的のための許可ですから「特許」ということになります。

イベントでのオープンカフェのために道路占用を認めるにしても、「あまりたくさんの出店を認めると来場者で込み合うので、許可するカフェの数を絞ろう」とか、「夕方には道路として使いたいので許可するのは15時までにしよう」などの条件を付けることは可能でしょう。

それは道路占用許可が特許(特別の権利や地位を特定の人に与える行為)であるからです。

では、こんなことは可能でしょうか?

「近頃、県内の交通量が多すぎて環境に悪い」という理由で県の公安委員会が新規の車の免許取得者数を絞ろうとする。

これ、できませんよね。運転免許は学問上、許可です。運転技術と交通法規の知識などがあれば、基本的に許可しなければなりません。

これらの技量や知識などがあっても免許を与えない例がゼロではない(裁量がゼロではない)でしょうが、「近頃、車が多いので与える免許の数を制限しよう」とはいかないのです。

行政行為を分類することは、そうした行政行為に条件など(「附款」といいます。あとで説明します)を付すことができるか、裁量の幅はどのぐらいあるのか、などを考えることに役立つのです。

おさらいクイズ

次の(1)~(3)の記述は、それぞれ正しいでしょうか? 誤っているでしょうか?

正しい場合には「〇」を、誤っている場合には「×」を記してください。

(1) いわゆる建築確認は学問上の分類では許可に当たります。

(2) 選挙人名簿への登録は学問上の分類では公証に当たります。

(3) 車の免許は準法律行為的行政行為ではありません。

解答

(1) ×

(2) 〇

(3) 〇

解説

(1) 許可ではなく確認に当たります。

(3) 車の免許は法律行為的行政行為のうち許可に当たります。

【POINT】

・ 行政の意思が入らず機械的に効果が生じる行為を準法律行為的行政行為といいます。

・ 準法律行為的行政行為は、さらに、確認、公証、通知、受理に分類することができます。

※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。