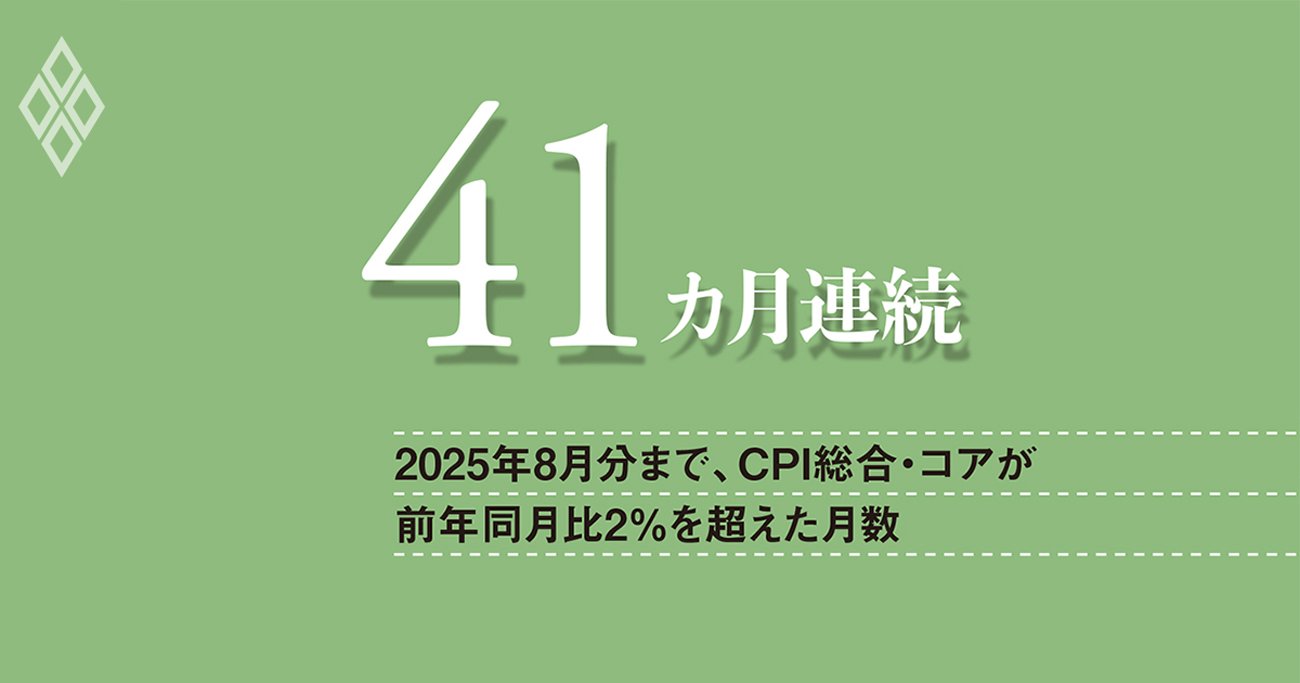

2025年8月分まで、CPI総合・コアが

前年同月比2%を超えた月数

2022年4月以降、日本の消費者物価指数(CPI)は、総合、コア(生鮮食品を除く総合)共に前年同月比2%超の上昇を続け、25年8月分の公表値までで41カ月連続という異例の持続局面に入った。

この「41カ月連続」は1985年以降で最長であり、基調的な物価動向を示すコアコア(生鮮食品・エネルギーを除く総合)も、24年7月の1.9%を除き、22年10月以降はほぼ一貫して2%超を維持している。

政府は依然として「デフレ脱却宣言」を行っていないものの、これほど長期にわたり2%を上回るインフレが続いている事実は、日本経済が長年のデフレから完全に脱却したと評価してよいだろう。

振り返れば、日本銀行は13年から「異次元緩和」と称する大規模な金融緩和を継続し、2%の物価目標を掲げたが、安定的な達成には至らなかった。むしろその副作用が顕在化し、近年は正常化を慎重に進めてきた。

他方、今回のインフレ局面は、外的要因と国内構造要因が複合的に作用している。ロシアのウクライナ侵攻や米中対立の激化が資源価格を一時的に押し上げ、日米金利差の拡大が円安を進行させた。加えて、深刻な人手不足が賃上げ圧力を強め、コアコアが2%超で持続する背景となっている。もはや一過性のコストプッシュ型ではなく、需給要因を伴った基調的なインフレが定着しつつある可能性が高い。

こうした構造変化は、財政運営にも大きな影響を及ぼす。1000兆円を超える国債残高は、デフレ下の低金利によって利払い費が抑制された。しかし、インフレ率が3%前後に達する今、税収増という恩恵がある一方で、長期金利の上昇に伴い利払い費増大の新たな財政リスクが浮上している。財政健全化を進め、国債残高対GDP(国内総生産)比を着実に引き下げる努力が不可欠だ。

同時に、名目賃金の伸びが物価上昇に追い付かず、実質賃金が減少している家計も少なくない。困窮する層への再分配は不可欠だが、過度な財政支出は総需要を過剰に刺激し、インフレ圧力をさらに高めかねない。

重要なのは、支援を真に必要とする層に絞り、財政健全化と再分配のバランスを適切に確保することだ。持続的な物価上昇が日本経済の前提となる中、政策運営の最大の課題はそこにある。

(法政大学 教授 小黒一正)