早期選考や冬インターンの選考でグループディスカッションが行われることがありますよね。どう攻略すれば受かるのでしょうか?

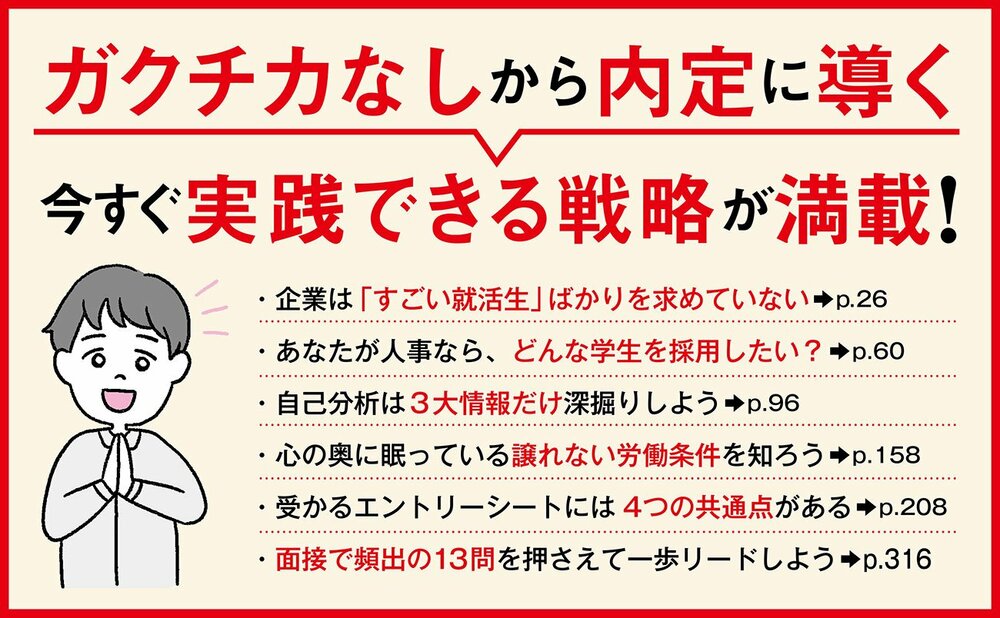

新刊『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別なガクチカも将来の夢もなかった普通の就活生=「脇役さん」の著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分だけの就活戦略をつくりあげ、食品超大手を含む22社から内定を得た実体験から生まれた一冊です。

「長期インターンにも行っていないし」「自己PRで語れることがない」――。

そんな普通の就活生が、どうすれば自分に合う企業に内定を取れるのでしょうか? 就活に不安を抱えるすべての学生、そしてその姿をそっと見守る保護者の方に届けたい、内定につながるリアルな戦略が詰まった、まったく新しい就活本です。今回は、グループディスカッションの攻略法について著者である藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

高学歴でなくても評価される方法

僕が就活生のとき、初めて参加したグループディスカッションで大きな失敗をしました。そもそも大人数で話すのが苦手だったので、とにかく自分が思いついたアイデアを一方的に話したのです。

結果は、不採用。

それを機に、グループディスカッションの攻略法は何か自分なりに考えました。ファシリテーターもできないし、積極的に発言することもできない…。

そんな自分でも評価される方法は何かないかと。

そこで思いついたのが、書記に立候補してひたすら「樹形図」を書くという方法です。

樹形図とは、何かを書いてまとめる時に、箇条書きではなく、事柄ごとに枝分かれさせてまとめる方法のこと。すべてのグループが箇条書きで話し合いの内容をまとめていたことに対して、樹形図でまとめるアイデアがひらめきました。

そして、次に参加したカゴメ株式会社のグループディスカッションにて、書記に立候補。話し合いを樹形図でまとめました。

すると、人事から「樹形図でまとめる就活生は初めて見た」と驚かれたんですよね。

樹形図でまとめることで、「話し合いの前提は何か」「今どんなアイデアが出ているのか」「アイデアごとの理由は何か」がひと目で分かります。

よって、発言が苦手な僕でも、話し合いが少し詰まったときに「◯◯さんのアイデアの根拠について深堀りしてみますか?」と樹形図を見せながら話すことができました。

発表も樹形図を見せながら話すことができる

そして樹形図でまとめると、最後に発表があった時に発表者の方も嬉しいのです。箇条書きはそれを書いた書紀にしか分かりづらい。どこにどの情報があるのか発表者はよくわからない。

一方で、樹形図であれば内容が種類ごとにまとまっているのでひと目で分かります。

発表では他のグループに樹形図を見せながら発表する。すると、他のグループや人事は「あのグループは樹形図でまとめているのか」と感心してもらうことができます。

まさに一石二鳥ですよね。

就活は自分に合った戦略を見つけることが大切

仮にリーダーシップがあったり、発言が得意な人は、そのままグループディスカッションに参加すれば評価されるでしょう。ですが、僕のようにリーダーシップがなく、発言が苦手な人にはそれができません。

だからといって諦めるのではなく、書記に立候補して樹形図でまとめたりと、自分に合った戦略を取ることが大切です。

他にも学歴や実績に自信がなかった僕は、エントリーシートや面接で「すごいことを話そうとする」のではなく、「日常の何気ないことを『なぜ』で深堀りして話す」という戦略を取りました。

大学生活で力を入れたことは、他の就活生が留学やインターンについて話す中で、「挨拶」や「フードコートでお皿を下げるときに感謝を伝えること」だと話したのです。

この時、「なぜそれらに力を入れたのか」という理由が深いと、聞き手は評価します。学歴や実績に自信がないなら、考えの深さで勝負する。戦い方の軸を変えるのです。

就活は受験のように「テストの点数」という決まった評価指標がありません。だからこそ、工夫の余地があります。

テストの点数を上げたり、上位大学に入学するためには圧倒的な勉強量が必要です。一方で、就活はやり方を工夫するだけで、あっという間に評価されるようになる。本当にコスパ・タイパが高いと考えています。

拙書『脇役さんの就活攻略書』では、僕のようなあまり就活に自信のないタイプの人が、いかに評価されるか。その戦い方をまとめました。

この本をきっかけに「就活って怖いな」から「就活って案外面白いかも?」と考えが変わる人が、1人でも増えることを祈っています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。