「まず、やってみる!」が最強の仕事術である…その理由に深く納得した

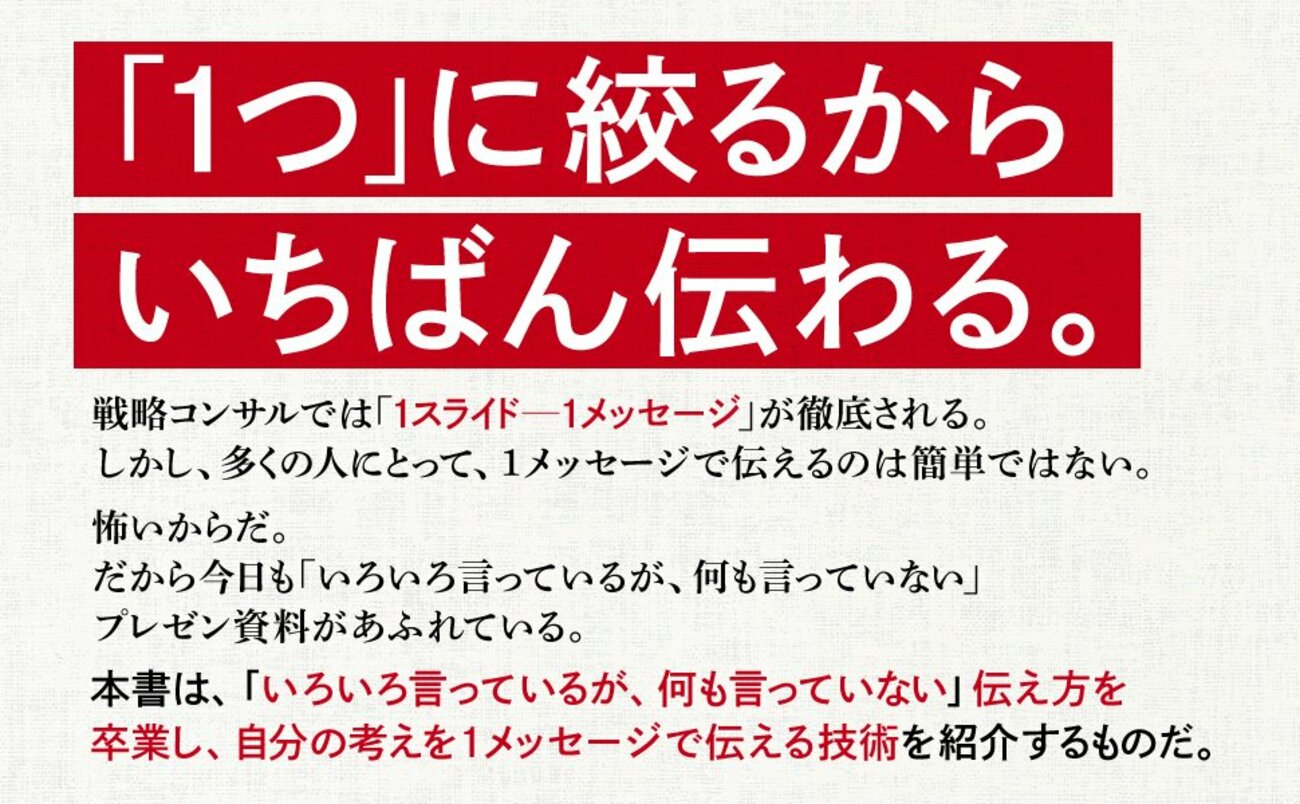

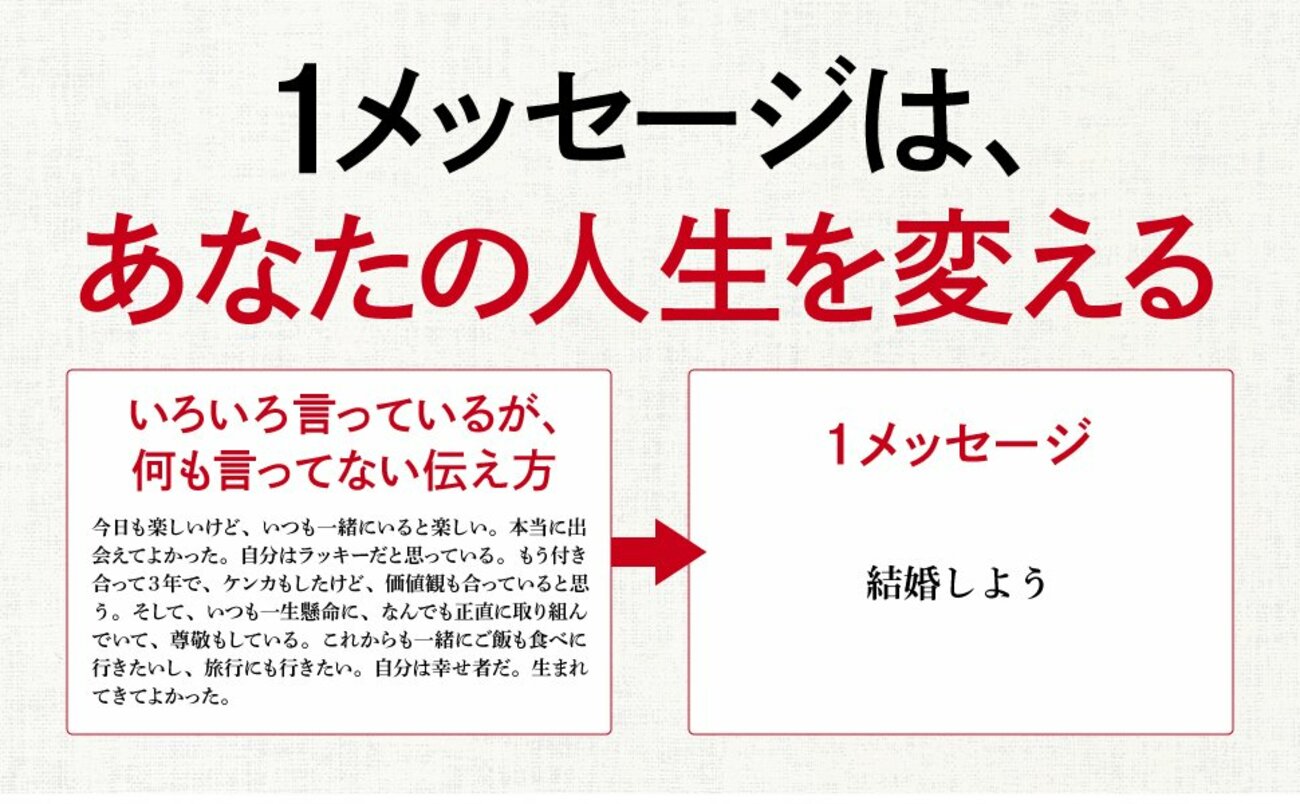

「1つに絞るから、いちばん伝わる」

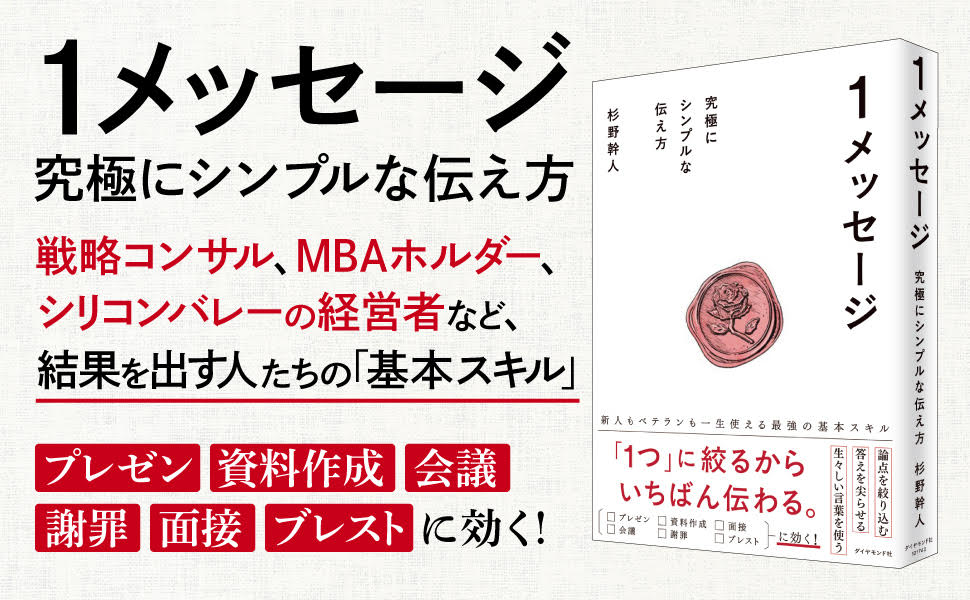

戦略コンサル、シリコンバレーの経営者、MBAホルダーetc、結果を出す人たちは何をやっているのか?

答えは、「伝える内容を1つに絞り込み、1メッセージで伝え、人を動かす」こと。

本連載は、プレゼン、会議、資料作成、面接、フィードバックなど、あらゆるビジネスシーンで一生役立つ「究極にシンプルな伝え方」の技術を解説するものだ。

世界最高峰のビジネススクール、INSEADでMBAを取得し、戦略コンサルのA.T.カーニーで活躍。現在は事業会社のCSO(最高戦略責任者)やCEO特別補佐を歴任しながら、大学教授という立場でも幅広く活躍する杉野幹人氏が語る。新刊『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「まず、やってみる!」が最強の仕事術である

会議で問題の解決策をみんなで議論していて、一人ひとりの考えを問われたとき。勇気を出して、自分の考えた解決策を答えたとする。しかし、場合によっては、まわりからこう怒られることもある。

「いい加減なことを言うな」

こう怒られる場合には二つのケースがある。

一つは、解決策の内容がどうしようもないときだ。これは、たしかに言わない方がよいかもしれない。

もう一つは、解決策の効果が「確かじゃない」ときだ。これは、昔であれば確かに言わない方がよいこともあっただろう。

しかし、いまは昔と比べて、「確かじゃない」ことでも自分の考えに自信があれば、まわりから「いい加減なことを言うな」と怒られても伝えた方がよい。

それはなぜか?

デジタルで「答えの価値」が変わった

一昔前の問題の解決は、多くが一発勝負だった。デジタルではなかったからだ。

自分なりに考えた解決策、すなわち、「答え」を小さく試してみることができない。試したことの結果をデータで正確に答え合わせすることもできない。答え合わせからの確かな学びがないので、速やかに軌道修正することもできない。

なので、問題の解決は、最初にどんな答えを考え出すかの一発勝負だった。一発勝負だから、やってみる前にみんなで議論して「確からしさ」の見極めに時間をかける。

出てきたたくさんの答えの候補について、ああでもないこうでもないと評論や感想を交わして、それらを踏まえて、やってみる前に絞り込んでいく。

絞り込んだものに対しても、さらに評論や感想を交わして「確からしさ」を高めるだけ高め尽くしてから、やっと決める。

やってみた後では軌道修正ができないのであれば、こうして議論しながら事前に粗を確認し、「確からしい」答えを選ぶのが成功確率を上げるためには最善策だった。

言ってみれば、やってみる前の消去法に時間と労力をかける進め方だ。

しかし、デジタルですべては変わった。

「まず、やってみる!」が大事。その理由

考え出した答えを小さく試せるようになった。試したことの結果をデータで正確に答え合わせできるようになった。答え合わせに基づいて速やかに軌道修正することもできるようになった。

たとえば、プロモーションであれば、時間と労力と多額の制作費をかけたテレビCMで一発勝負しなくても、デジタルでクリエイティブを何パターンか小さくつくって、それらをSNS広告として試しに配信できるようになった。

試したことは、翌日にも結果がデータで出て、一番よかったクリエイティブがすぐにわかる答え合わせができるようになった。

答え合わせに基づいて、結果が出なかったクリエイティブの配信を止め、結果が出たクリエイティブの配信量を増やす軌道修正が速やかにできるようになった。

また、その結果が出たクリエイティブに学び、そこから成功要因を考えることで、新たなよりよい答えとしてのプロモーションを考えられる。

こうして、やってみる前の消去法に時間と労力をかけること、すなわち、事前に時間をかけて「確からしさ」を議論することの意義は薄らいだ。

それよりも、考え出した答えをとりあえず小さく試しにやってみる。試したことの結果をデータで正確に答え合わせすする。答え合わせからの確かな学びを得て、速やかに軌道修正する。軌道修正でよりよい答えを設定し、また試してみるという「答えの進化」のサイクルをまわす。コンサルであれば、答えは仮説とも言うので「仮説の進化」のサイクルとも言われる。そのサイクルを一回転だけではなく、何回転も、それも高速にまわす。

この方が、デジタルが広がって何度も試せるようになった世界では、よりよい答えに速やかに辿り着き、成功確率が高まるのだ。

デジタルで答えは、ゴールではなくスタートになった。

なので、結果を出すためには、答えの「確からしさ」はそれほど大事ではなく、早く実行のスタートを切れるか、すなわち「まず、やってみる」が大事なのだ。

しかし、スタートするためにはまず答えが必要になるが、自分の答えをもつのは簡単ではない。答えを一人で考え出すのは大変だ。

自分の答えをもつことができず、それがボトルネックとなってしまってスタートが切れず、よりよい答えを導く答えの進化のサイクルがまわりはじめないことがある。

そんなときの打ち手はただ一つだ。まわりの誰かにその人の考える答えを言葉にしてもらって共有してもらうことだ。その答えを言葉にして共有することとは「メッセージを伝える」そのものだ。メッセージとは、相手の問いに対する自分の答えだからだ。

つまり、相手に自分の考えをメッセージとして伝えることが、誰かがとりあえず試しに「まず、やってみる」ことを後押しする。

間違ってもいいから、自分の考えを伝えよう

とりあえず試しにやってみることの価値が高まった。そのための起点となる答えの価値が高まった。

結果として、自分が考える答えをメッセージとしてまわりに伝えることが、より貴重になったのだ。

デジタルの広がりによって、この変化は不可逆で進んでいく。メッセージは、より貴重になっていく。

間違っていてもよい。自分の考えをメッセージとして伝えよう。

(本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです)