おやすみ前に怪談をひとくさり

トキと銀二郎は未来のことなどわからない。楽しそうに出勤していく。

後からついていくのはサワ(円井わん)。ふたりの間に入っていけない。「出る幕なしねえ」と蛇と蛙(阿佐ヶ谷姉妹)に言われてしまう。

橋を渡る際に源助柱に目を留める銀二郎。お目が高い。

「源助柱をご存じなんて」とトキは感動。

ここでもまた拝んでいる。

自然をはじめとしてあらゆるものに感謝や鎮魂の思いを込めて祈る。ひじょうに尊い行為である。

現代に失われてしまったものがそこにある。まるで小泉八雲のような気持ちになった。

トキは傅(堤真一)の工場で仕事に励む。機織り機の前に小豆洗いの絵を貼って、それが銀二郎の写真の代わりだ。「銀二郎さん、がんばるけんね〜」と声をかける。

番頭と女工の楽しそうな姿を見て「こげな不景気のなか、あの子らの明るさには救われるのう」とひとりごちる傅の傍らで、氏松(安田啓人)は浮かない顔をしている。

女工たちの明るさは実際のところ好ましいものなのか、何か末期的な感じであることに気づけていないのが傅の世間知らずなところなのではないかと思うが、でも工場を作って事業者になって10年くらい経過していたはず。傅ののんきさが謎である。

氏松が見ていた新聞には「未曾有の安値」と書いてあり、不穏なフラグ。

その頃、銀二郎は肉体労働に励み、帰り道も一緒。待ち合わせて帰っていくふたり。思えば、このふたり、家に帰れば狭い部屋で、司之介、勘右衛門、フミの3人に囲まれることになり、ふたりきりになれるのは、この通勤のときだけなのでは。当時の結婚ってこんなにもふたりきりになれなかったのか。

「貧しいくせに武家にこだわる父がいやで早く家を出たかった」とトキに語る銀二郎。だとしても松野家ほど貧乏な家でほんとうによかったのか。

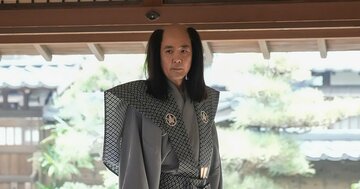

夜、銀二郎が怪談を語り、トキが真剣に聞く。第1回の高石の語りも巧かったが、寛一郎もなかなかのもの。

宿屋に泊まった人が布団に入ると、「兄さん寒かろう」「おまえも寒かろう」と語り合う子どもたちの声が聞こえてくる。その声の主は……。

怪談が終わって、布団に入るふたり。別々の布団。そっと手を伸ばす銀二郎。見つめあうふたり。だが、「見ちょる」と背後の気配を感じて見ると――。