人類の歴史は、地球規模の支配を築いた壮大な成功の物語のようにも見える。しかし、その成功の裏で、ホモ・サピエンスはずっと「借りものの時間」を生きてきた。何千年も続いた栄光は、今や終わりが近づいている。なぜそうなったのか? 発売たちまち重版となった『ホモ・サピエンス30万年、栄光と破滅の物語 人類帝国衰亡史』は、人類の繁栄の歴史を振り返りながら、絶滅の可能性、その理由と運命を避けるための希望についても語っている。竹内薫氏(サイエンス作家)「深刻なテーマを扱っているにもかかわらず、著者の筆致がユーモアとウィットに富んでおり、痛快な読後感になっている。魔法のような一冊だ」など、日本と世界の第一人者から推薦されている。本書の内容の一部を特別に公開する。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

壮大な実験

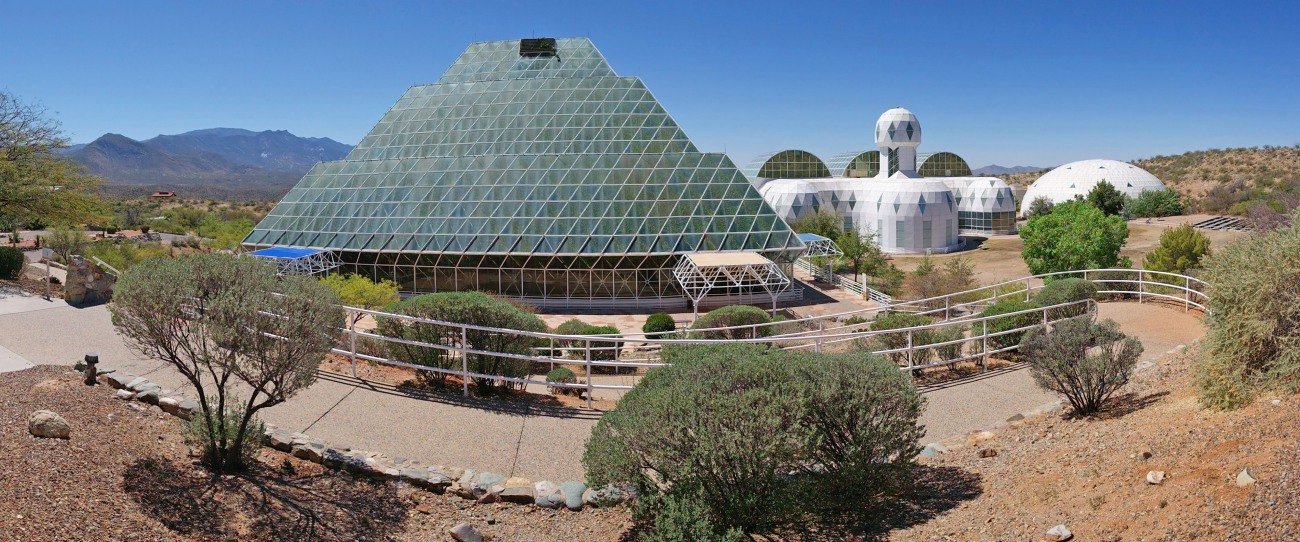

宇宙での生活を模擬する試みの中でも、最も有名な(あるいは悪名高い)のが、「バイオスフィア2」での実験だろう。バイオスフィア2は、アリゾナ砂漠に建設された、一・二七ヘクタール(サッカー場約二面弱に相当)の巨大なテラリウムだ。

この施設は、一九七〇年代に一部の先駆者たちによって構想され、最初のクルーを迎え入れるまでに、熱帯雨林やサンゴ礁付きの小さな海洋をはじめ、農作物栽培用のエリアなど、さまざまな生態系が整えられた。

内部には、ハチドリやブッシュベイビー(メガネザルの一種)を含む三〇〇〇種以上の生物が持ち込まれた。

一九九一年九月二十六日、最後の仕上げとして八人の人間が加わり、理論上は食料、空気、水のすべてを自給しながら無期限に生活できるはずだった。

だが、現実はそうならなかった。

追い詰められていくクルーたち

有機物に富みすぎた土壌の中で繁殖したバクテリアが人間よりも酸素を消費し、壁材のコンクリートが空気中の二酸化炭素を吸収して植物を枯らし、生態系は不安定になった。授粉のために導入されたミツバチやハチドリは死に絶え、作物も育たなくなった。

酸素濃度は標高四三〇〇メートルに匹敵するレベルまで低下し、クルーは文字通り息も絶え絶えになった。

無残な結末

最終的に、外部から酸素が送り込まれたことで彼らは救われたが、物資も密かに補給されていたことが後に発覚した。そして一九九四年四月四日、居住者の安全を案じたかつてのクルー(二名)が、密閉された扉を破って外気を入れた。

「無期限の自給自足」という夢は、無残な結末を迎えたのだった。

現在、バイオスフィア2はアリゾナ大学によって管理され、気候変動が生態系に及ぼす影響を調べる実験の拠点となっている。とはいえ、最初の理想に満ちた試みが、当時語られたほど単純な失敗だったわけではない。

SFのような宇宙コロニーの実現のために必要なこと

創設者やクルーたちは、外界から完全に隔絶された自給型の居住環境を作るには何が必要なのかについて、多くの知見を得た。

とりわけ明らかになったのは、長期にわたって安定を保つ生態系を作ることが、いかに困難であるか、そして、それはいまだ達成されていないという厳然たる事実だった。

バイオスフィア2の失敗は、おそらく「目標が高すぎた」からではなく、むしろ「規模が小さすぎた」ことにあった。それも桁違いに。

わずか一ヘクタールあまりの土地に複数の生態系を詰め込んだだけでは、安定性も持続性も到底期待できない。

人類が単なる短期滞在者ではなく、本格的に宇宙空間に進出するには、少人数から始め、やがて数十人、数千人、さらには数百万単位の人々を支えうる「自給自足型の生態系」の構築に向けた、はるかに大規模な研究が必要だ。

(本原稿は、ヘンリー・ジー著『ホモ・サピエンス30万年、栄光と破滅の物語 人類帝国衰亡史』〈竹内薫訳〉を編集、抜粋したものです)