「未成年の子に財産を渡すべき?」→9割の人が知らない“税金ノウハウ”とは?

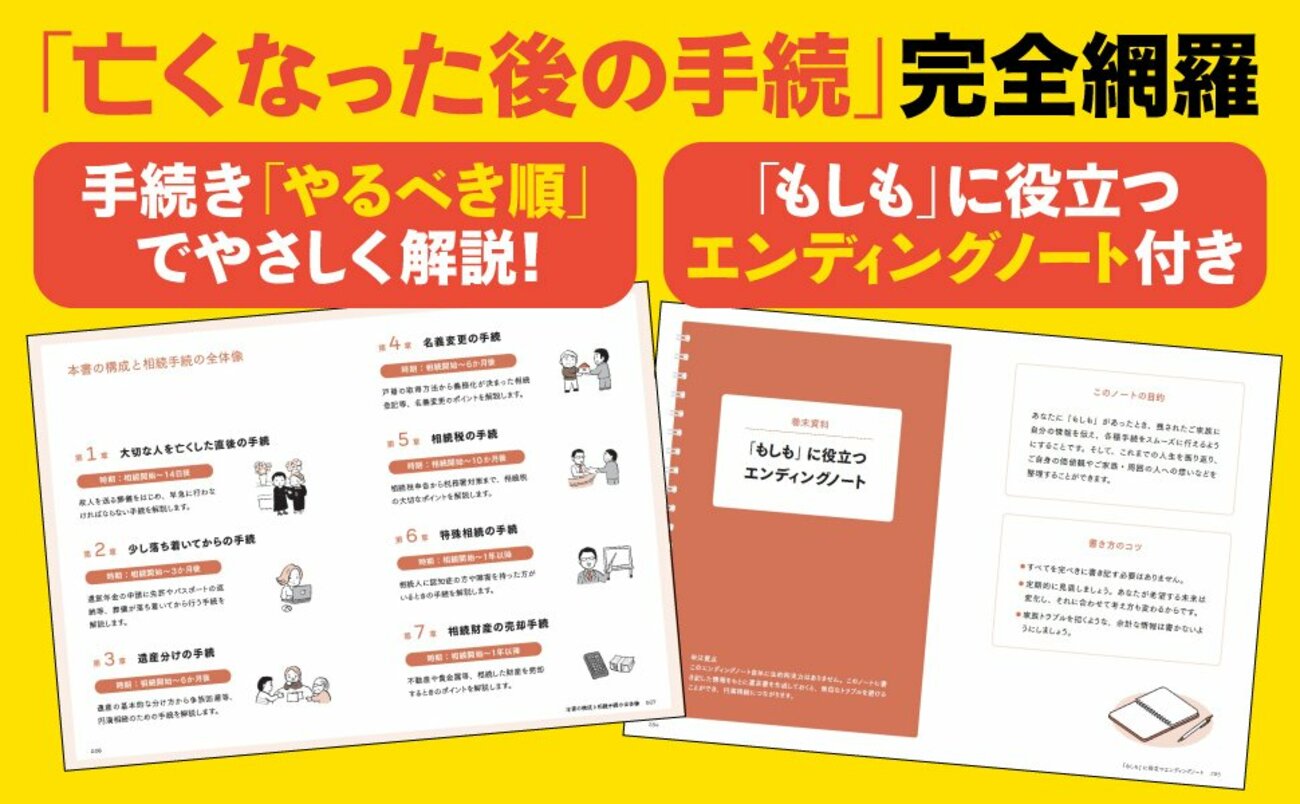

大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。

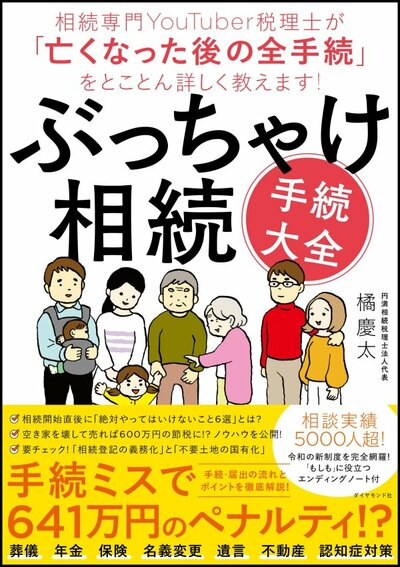

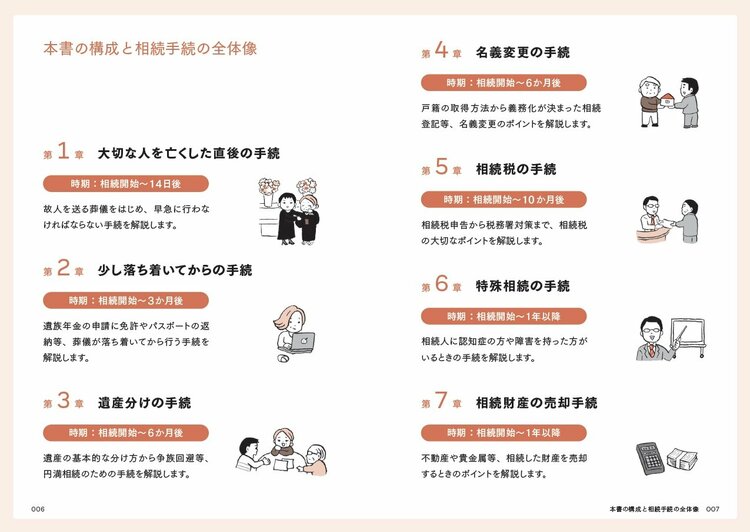

本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

9割の人が知らない相続ノウハウ

本日は、意外と知られていない相続ノウハウについてお話しします。

未成年者が相続人となった場合、相続税額を一定額減額できる「未成年者控除」という制度があります。これは、成人するまでの教育費や養育のための資金を考えて、相続税の負担を少なくしてあげようと設けられた制度です。

具体的な控除額

控除については、未成年者が財産を相続したときの年齢によって異なります。

・控除額=(18歳-相続時の年齢)×10万円

※相続時の年齢は切り捨てで計算 例:6歳8か月で相続→6歳

上記の計算式によって算出した控除額が、未成年者本人の相続税額を超える場合には、その超える部分(未成年者控除の余り)については、他の相続人の相続税額から控除することができます。つまり、未成年者控除の余りについては、他の相続人にプレゼントすることが可能です。

ただし、プレゼントを受け取ることができる人は、未成年者の扶養義務者と決められています。未成年者の今後の養育に係る費用は扶養義務者が負担することが想定されます。その御礼として、未成年者控除の余りをプレゼントしていると考えるとわかりやすいかもしれません。ちなみに、扶養義務者とは、父母、祖父母、兄弟姉妹をいいます。

また、三親等内の親族で、家庭裁判所が扶養義務者と定めた人や家庭裁判所の審判を受けていないが未成年者と生計を一緒にしている人も含まれます。扶養義務者は複数人が該当することもあります。また、扶養義務者であれば、実際に扶養しているかどうかは問われません。

控除の適用要件

①相続または遺贈により財産を取得すること

②財産を取得する未成年者が法定相続人であること

③財産を取得した時点で、20歳未満であること

④財産を取得した時点で、日本国内に住所があること

陥りがちな注意点

適用要件①の財産の取得要件はとても大切な論点です。例えば、未成年者の養育に係る費用は母が負担していくこととし、未成年の子どもには、まったく財産を相続させないとした場合、未成年者控除の適用はありません。

もちろん、その場合には、未成年者控除の余りが生じることもないので、扶養義務者にプレゼントできるものもないということになります。

未成年者の今後の生活と未成年者控除の有効活用のバランスを考慮し、未成年者に財産を相続させるべきか、しっかりと検討する必要があります。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」』を一部抜粋・編集したものです)