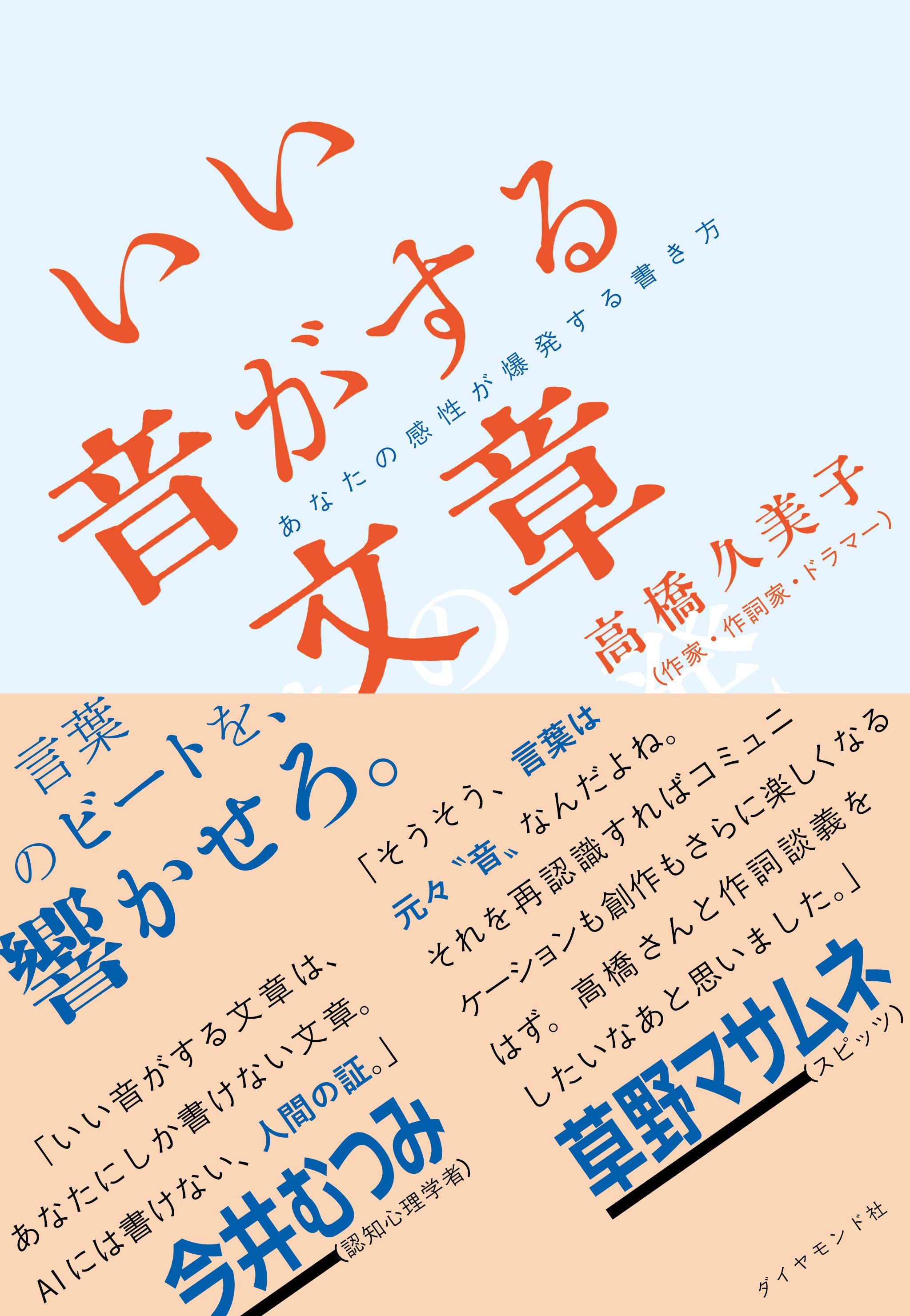

作家・作詞家・詩人として活躍する元「チャットモンチー」ドラマー高橋久美子さんの著作『いい音がする文章』の中から、クラスの中でだんだん孤立していった中高時代に「詩」を書き始めた、という一節を抜粋して紹介します。(構成/ダイヤモンド社 今野良介)

クラスの3割くらいがヤンキー

冴えない中高時代、国語の授業をきっかけに私は詩を書き始めた。その国語の先生は、授業の前に毎回生徒にお題を出して詩を書かせた。

時代的に、学校はめちゃくちゃ荒れていた。クラスの3割くらいがヤンキーだった。

髪を染めて、学ランは特攻服で、突っ張りで、タバコ臭かった。授業はまともに進まないし、卒業生が単車(バイクという響きでなく単車って響きが合う)で乗り付けて先生を殴ったり、非常ベルはしょっちゅう鳴ってるし、先生も日常的に生徒を殴るし、消火器は噴射されるし、いつもどこかのガラスは割れていた。

私はそんな中で、息をひそめてエネルギーをなるべく消耗しないように生きた。

小学時代の友達はいたけど、みんな中学になると新しい友達ができて、次第に孤立していった。そこに無理矢理にでも混ぜてもらおうとしなかったのは、単純にときめかなかったからだった。

教室は自分にとっては仮ぐらしの場所で、私にとっての居場所は吹奏楽部の音楽の中だった。だから、なるべく音楽に心血を注ぎたかった。

手持ち無沙汰な昼休み、詩を書いて過ごす。詩というと、文学少女的で儚げだけど、いわゆるポエムです、思春期の。恥ずかしすぎて焼き捨ててしまったものも多いくらい、心情の吐露なのです。

最初は散文的だったものを、「詩」にするにはどうしたらいいだろうかと、次第に試行錯誤しはじめた。教科書以外で詩を読んだことのなかった私は、まず、教科書に載っていた谷川俊太郎や茨木のり子の詩集を図書室で借りて読んでみた。

教科書に載っていたもの以外は、わけがわからなかった。本の読解というのは経験値によってはまったく響かないわけで、当時の私にはなかなかわからなかった。

わからないから、繰り返し読んで、音から染み込ませていった。

そんななか、金子みすゞの童謡詩は、子ども心にもよくわかるのに、視点がすごいと思った。それはスピッツのすごさと共通していた。私はスピッツの歌詞の世界にも魅了され、カセットを巻き戻してはノートに耳コピで書き写した。

インターネットのなかった時代なので、当然、誰かとこの孤独を共有することも #ポエム とか #ポエム好きな人と繋がりたい と共感を求めることもできなかった。

SNSの中の共感ではなく、私が憧れたのは、はるか雲の上の詩人やミュージシャンたちだった。簡単に共感しあえない時代だったのが、私にとっては良かったのだと思う。

昨今は、いわゆる「バズる文章」が正解になってしまっている傾向がある。バズると、その音が正解だと思ってそれを書き続けてしまう。もっと高いところに目標を掲げたほうがいいのに、SNSの中の世界がすべてになって、共感されるものを目指すようになる。

共感が基準ならば、それ以上に飛び抜けたものが生まれないのではないか。自分の音を鳴らしたければ、簡単に人に見せないことも時に必要だと思う。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

誰とも共感せず、書きためた詩をそっと机の中にしまう勇気をもて。

「いいね」が多い文が必ずしもいい文ではないように、共感だけが正解ではない。