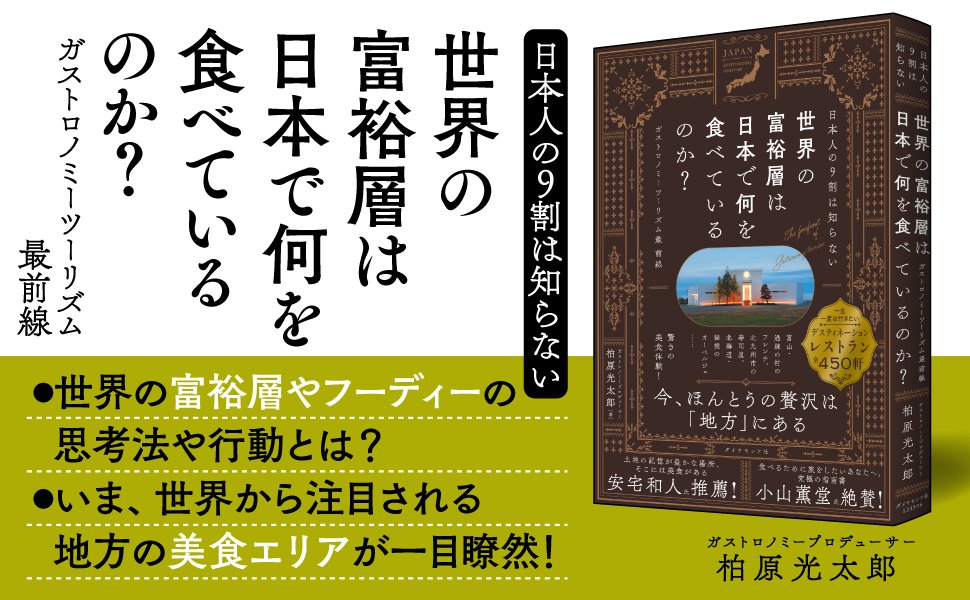

世界の富裕層たちが日本を訪れる最大の目的になっている「美食」。彼らが次に向かうのは、大都市ではなく「地方」だ。いま、土地の文化と食材が融合した“ローカルガストロノミー”が、世界から熱視線を集めている。話題の書『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著)から、抜粋・再編集し、日本におけるガストロノミーツーリズム最前線を解説。いま注目されているお店やエリアを紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

日本にも広がる「美食で町おこし」のうねり

前回までにお話したサンセバスチャンの成功に加え、ここ数年の急速なインバウンドの増加を受けて、日本でも食を使った地方創生の動きが活発化しています。観光庁は富裕層の地方誘致を促進することを目的に、集中的に支援するモデル観光地11地域を発表し、ガストロノミーツーリズム促進のために補助金を出しています。

また、地方のみならず大都市も「食」に注力しています。小池百合子都知事は、東京を世界一の美食都市にすると宣言し、毎年美食フェスティバルを行うとしていますし、大阪は2025年の万国博覧会で、8つのテーマ事業のひとつに「食」を選びました。そして、石破茂総理が「地方創生2・0」を提唱したように、国も目指す未来は同じです。

地方自治体、大都市、国、すべてが一丸となり、ガストロノミーツーリズム旋風が巻き起こっているのです。

旅の目的になる店が日本各地で続々と誕生中

こうした国内の動きと並行して、2021年には、日本の英字紙として名高い「ジャパンタイムズ」が、とある取り組みを開始しました。

「デスティネーション・レストラン・リスト」の発表です。デスティネーションというのは、英語で「目的地」や「行き先」を意味し、旅行や観光の分野では、そのためだけに“わざわざ訪れる価値のある場所”という意味で使われることが多い言葉です。

実際、このリストは政令指定都市にある店を対象にしていません。東京23区も対象外です。したがって、このリストが表彰しているのは、「わざわざ訪れる価値がある地方の店」ということ。つまり、ガストロノミーツーリズムとほぼ同じ文脈だと思ってください。

このデスティネーション・レストラン・リストのすごいところは、名だたる人物3名が審査員を務めているところにあります。

一人目は、辻調理師専門学校校長・辻芳樹氏。二人目は、レバレッジコンサルティングの本田直之氏。そして最後の一人は、株式会社アクセス・オール・エリア代表取締役・浜田岳文氏です。これら、日本を代表する食通が、忖度なしに厳正なる審査を通して、毎年10軒を選び抜いています。

私も毎年、発表会にお招きいただいているのですが、2024年の本田さんのスピーチは特に印象に残っています。

「この話が始まった当初、自分の中には150軒ぐらい日本の地方の素晴らしいレストランがストックされているので、選考には何も苦労しないと思っていました。ところが、毎年毎年素晴らしいレストランが誕生するので、非常に苦労しています。でも、そこがとても嬉しいし、楽しいです」

このようなことをおっしゃっていましたが、私もまったく同感です。

本当に日本には今、続々と、わざわざ行く価値がある素晴らしいレストランが地方に誕生しているのです。その詳細は本書の3章以降でたっぷりご紹介しています。

※本記事は、『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著・ダイヤモンド社刊)より、抜粋・編集したものです。