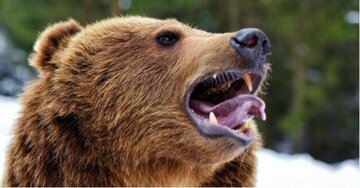

肩に盛り上がった筋肉のコブが特徴で、土を掘り返したりと、力仕事に優れた体つきをしています。また、前足のツメはしっかりと直線的に伸び、鋭さもバツグンです。

ヒグマは世界的には「ブラウングマ(Brown Bear)」と呼ばれており、ロシアやヨーロッパ、中央アジア、北アメリカの一部まで、北半球の広い範囲に分布しています。地域によっては「グリズリー」とも呼ばれ、個体の大きさや性格も多様です。北海道に生息するものは、エゾヒグマと呼ばれる亜種で、先住のアイヌの人々からは「キムンカムイ(山の神)」として崇められてきました。

その歴史は長く、化石記録によれば、今から50万~100万年ほど前には、すでにユーラシア大陸に広く定着していたと考えられています。過酷な氷河期やさまざまに変化する環境を生き延びてきた、まさに適応の王者ともいえるでしょう。

その堂々とした風格とは裏腹に、人の気配を察知すると静かに立ち去ることも多いといいます。しかし、場合によっては攻撃に出ることもあるため、油断は禁物。山の王者には、人間側も敬意を持って、それなりの距離を取ることが必要なのです。

とはいえ、ヒグマはただの怖い生き物ではありません。長い歴史を背負い、知性と繊細さを併せ持った、私たちと同じ時代を生きる同胞でもあります。

危機管理能力バツグン

警戒心の強い慎重派

ヒグマは、その大きな体に反してとても警戒心が強く、人間の気配を察知すると、スッと森の奥へ引いてしまうこともしばしばです。驚くほど慎重で、怖がりな一面を持っています。

しかし、子グマを連れた母グマや、食べ物を確保している最中の個体は、わずかな刺激にも敏感に反応し、ときには攻撃的になることがあります。実際、北海道ではヒグマと遭遇してケガを負うという事故が毎年のように報告されており、注意するに越したことはないでしょう。

また、食性は実に多彩で、春には山菜や新芽、夏から秋にかけては果実や昆虫、川上りするサケなどを食べます。冬眠前は特にエネルギーを多く必要とするため、栄養価の高いものを大量に食べて脂肪を蓄えます。季節に応じて賢く食べるのが、ヒグマの生きる知恵なのです。