ツキノワグマはもともと東南アジア方面にルーツを持つとされ、氷河期の気候変動に伴って北方へと広がり、ヒグマとは異なる進化の道を歩んできました。中国から朝鮮半島、そして日本へとわたってきたと考えられています。インド北部やヒマラヤ山脈周辺にも亜種の個体群が生息しており、広い範囲にわたって姿を変えながら暮らしている、文化と自然をまたぐクマだといえるでしょう。

また、昼行性ですが、地域や季節によって夜に活動することもあります。そして、秋には冬眠に向けてしっかりと脂肪を蓄え、冬には巣穴にこもって春を待ちます。

日本各地では古くから「山の主」として語られ、神格化されたり、あるいは民話のなかで人間と交流する存在として描かれたりしました。ツキノワグマは、人との精神的な距離が近い動物でもあったのです。

ツキノワグマは見ていた……

観察力に優れた森の目撃者

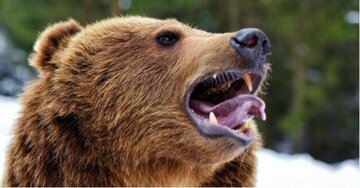

ツキノワグマは臆病で人を避ける――確かに、それは間違ってはいません。しかし、だからといってこちらを視界に入れていないわけではないのです。

たとえば、登山道近くのカメラには時折、人の動きを目で追うような行動を取る個体の姿が映っています。木陰に身を潜め、こちらをじっと見つめるそのまなざしには、ただの警戒ではない「観察」の意志が宿っています。

さらに興味深いのは、人間の行動を見て覚える知性を持っていること。なかには、研究者が仕掛けたカメラやトラップに気づき、それらを避けたり、逆にいじったりする個体も確認されています。ツキノワグマはとても繊細で臆病だからこそ、よく見て、よく考え、記憶する力を備えているのです。

木の上にくつろぐスペースをつくり、

そこでゆっくり食事する

ツキノワグマは、森に暮らす間にさまざまな痕跡を残していきます。その代表格が「クマ棚」。これは木の上で食事をした跡です。木の股に座って実を食べ、折り曲げた枝を体の下に敷いてどんどん積み重ねていきます。木の枝が不自然に固まっていたら、そこでツキノワグマが食事したり、くつろいだりしていたということかもしれません。

また、はがされた樹皮や、果実をたっぷり食べたあとのフンも、その暮らしぶりを物語るヒントといえるでしょう。特に、木の幹に残ったツメ痕は、ツキノワグマの存在を推測する手がかりにもなります。

直接姿を見せなくても、何かしらの痕跡を残し、ツキノワグマは森のあちこちにその気配をにじませています。