「本当の部数を出して販売費用を抑えるやり方はないんですか」

「それを言って私は切られたんだよ」

そして、内山の危惧通り、いま読売の部数は1000万部から半減に近い。

もちろん、それはメディア界を牛耳ってきた渡邉1人の責任ではない。朝日新聞も800万部から330万部に転落しているし、毎日や産経、地方紙なども窮地に陥っている。

いまや新聞離れどころか、スマホがあるから自宅にテレビさえ持たない、という若者も珍しくない。ネットの普及で、両親も自分も――つまり2世代に渡って新聞は取ったことがない、という世帯が増えた。

ジャーナリズムではなく

権力のために政治家へ接近

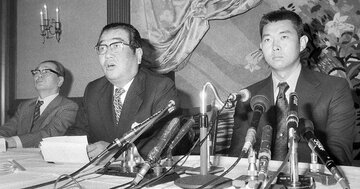

御厨はかつて渡邉に長時間インタビューし、『渡邉恒雄回顧録』を監修した、渡邉を良く知る政治学者である。その御厨は渡邉について記者に問われ、2024年12月21日の朝日新聞で、ここ数十年の渡邉の取材を「お座敷取材」と厳しく批判した。

〈盟友の中曽根さんが総理を終えた後に、(渡邉には)禁欲さがなくなった。読売の社長の地位をいかに維持するかということに変わった。

昭和が終わったぐらいの時からお座敷取材を始める。政治家と会うことを、純粋にネタを取って記事を書くというよりも、読売内の権力を維持し、他の新聞社を脅すことに使った。(中略)

昭和の猛烈記者、生涯一記者はほめないといけないが、平成になって権謀術数の政治をつくっていく側に変わった。社長や会長の座に固執しなければ、その評価も大きく違ったのかもしれない〉

御厨の指摘を読んで、歴史の審判は本人の死後、こうして始まっていくのだ、と私は思った。

だが考えてみれば、政治家に取り入り、取り込まれ、権力を増大させて駆使する――渡邉の「異形の記者」の実像は、以前から元読売新聞論説委員の前澤猛や共同通信出身の魚住昭らによって指摘されてきたことではある。

メディアの大きな役割は公権力を監視することにある。そのために記者は様々な取材の恩恵を受けてきたのだが、渡邉の記者活動はその権力監視から外れることが多かった。遅きに失した感はあるが、前澤らの批判精神のレベルに、ようやく私たちも追いついたといえるかもしれない。