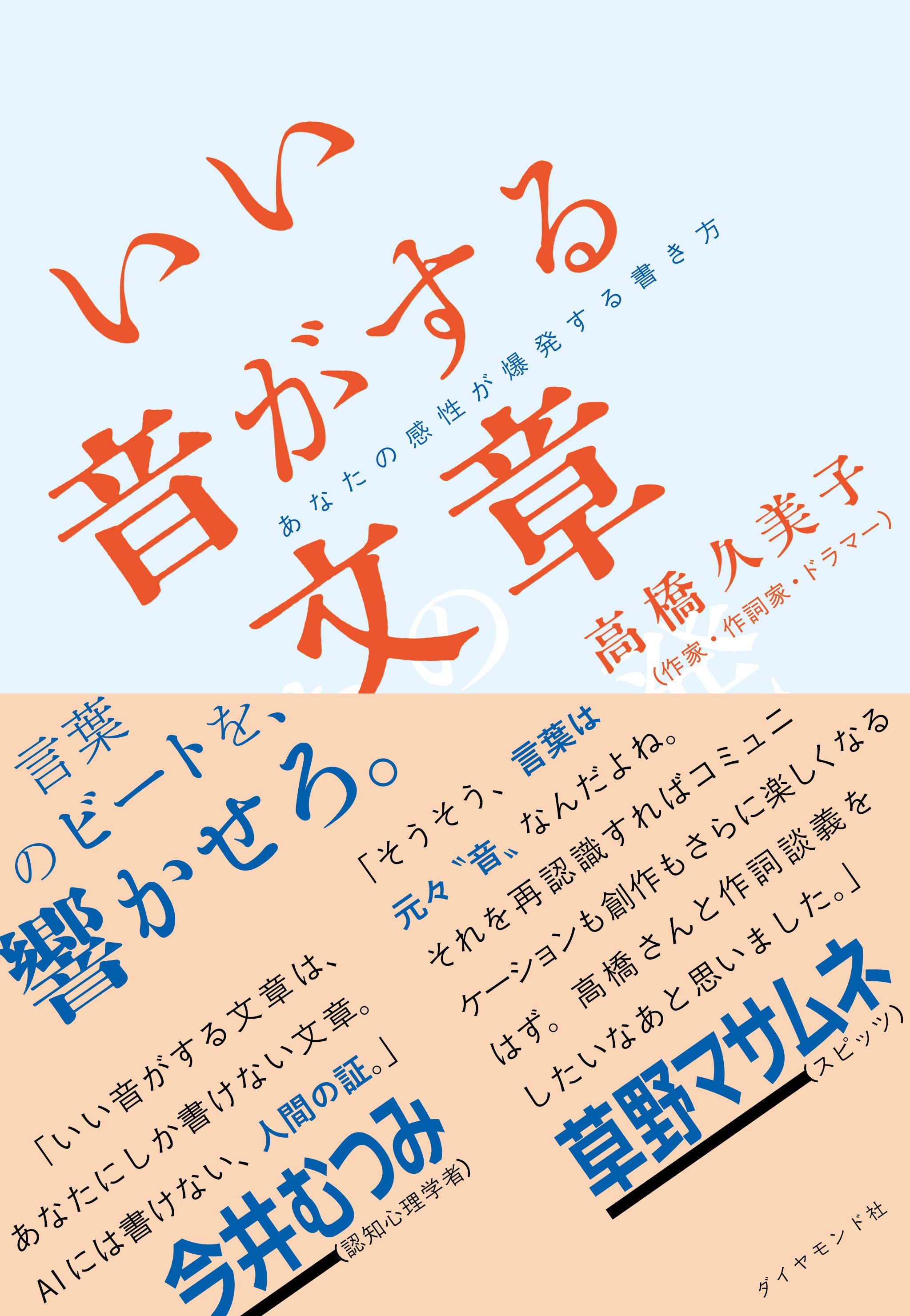

作家・作詞家・詩人で元「チャットモンチー」ドラマー高橋久美子さんの著作『いい音がする文章』の中から、スマホの予測変換機能が私たちにもたらすシュールな現象について書かれた部分を抜粋して紹介します。(構成/ダイヤモンド社 今野良介)

流石ですね!

手書きで書いていた時代、「さすが」を「流石」なんて、「とにかく」を「兎に角」なんて書いてなかった。

昔の文豪の小説にはよく出てきたから、カッコいい漢字やなと思いながらも、自分で使うことはなかった。

それが、忘れもしない大学生のとき。ながれいしが、うさぎにつのが、さもずっと昔から使っていた自分の言葉のように「流石」「兎に角」と携帯で変換されるようになった。

なにこれ。と思ったが深く考えずに使っていたら、そのうちみんな「流石ですね!」と、書き出した。

いやいや、昔はそんな漢字使ってなかったやん。ながれいしって読んでたやん。

文章には見た目のリズムというのもある。

声で表現したときはそれが漢字なのかひらがななのかわからないけれど、テキストで送られてきたとき、漢字が多い文面は「かたっ!」と思い、ひらがなで書かれた文章は「柔らかいな」と思う。

それは、意味が飛び出してこない柔らかさでもある。

「よろしくお願い致します」

「よろしくお願いいたします」

「よろしくお願いいたします」

「頑張ってください」

「がんばってください」

「がんばってください」

どうだろう。見た目の印象で聞こえてくる音も違いませんか。

「夜露死苦」

かなり野太い声が聞こえますね。

漢字になった途端に意味を主張するようになる。

カタカナは見た目のカクカク具合も相まって、音が軽やかだ。

「がんばって!」

「ガンバッテ!」

「ガンバッテ!」

同じ音なのに全然印象が違う。

たまに、

「有難う御座います。今後とも何卒宜しくお願い致します。」

という返事をメールで受け取る。

どこの侍が参上したのかと思う。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

確実に裃と袴で参勤交代をしている。

いや、これがご自分の言葉なら良いのですが、予測変換の仕業なのだとしたら、少し音を弱められても良かろうかと存じます。